Loe raamatut: «Sonderappell»

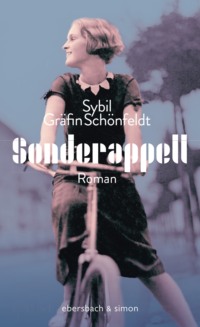

Sybil Gräfin Schönfeldt

Sonderappell

Roman

Inhalt

Sonderappell

Nachwort

Glossar

Sie fror. Es war morgens zwischen vier und fünf Uhr, und es regnete. Der Bahnhof war verdunkelt, und die Menschen, die auf dem Bahnsteig standen, bewegten sich kaum. Sie warteten vor dem Zug, die Türen waren noch offen, und die Mädchen standen neben den Eltern, klapperten vor Müdigkeit und Kälte und wussten nichts mehr zu sagen.

Charlotte stand neben den Großeltern. Der Großvater hatte den Kragen hochgeschlagen und die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Seine Nase über dem grauen Schnurrbart war rot vor Kälte.

»Denk immer daran: Du trägst jetzt das Kleid des Führers«, sagte er, »du bist ein Soldat. Ein Soldat harrt dort aus, wohin ihn die Pflicht stellt.«

»Hast du auch die warme Wollunterhose angezogen?«, fragte die Großmutter, und als Charlotte nickte, hob sie ihr misstrauisch den Rocksaum hoch. Blaue Wolle, dick und warm, rechts gestrickt, mit einem Bündchen aus rechten und linken Maschen. Früher einmal ein Pullover, der Charlottes Onkel gehört hatte. Als die Großmutter erfuhr, dass Charlotte nach Oberschlesien fahren musste, hatte sie gesagt: »Ach was, bis der Junge aus dem Krieg zurück ist, braucht er den Pullover sowieso nicht. Und dann können wir immer noch weitersehen.« Daraufhin hatte sie den Pullover vorsichtig aufgeribbelt, die Wolle auf ein Holzbrett gewickelt, so lange in warmem Wasser geweicht, bis die krisselige Wolle wieder glatt aussah, und den Wickel trocknen lassen. Sie strickte schnell, und es machte ihr nichts aus, dass abends Stromsperre war. Sie konnte im Dunkeln stricken, und sie saß am grünen Kachelofen im Wohnzimmer in der Dämmerung, saß im Luftschutzkeller und strickte. Aus dem einen Pullover entstanden zwei Unterhosen, eine mit kurzen Beinen und eine mit langen. »Die wirst du schon noch brauchen«, hatte die Großmutter gesagt, und eine, die mit den kurzen Beinen, hatte Charlotte jetzt an. Die andere lag im Koffer, dem alten Schulkoffer des Onkels (»Der ist für diese Reise noch gut genug!«), und Charlotte hatte ihn schon im Abteil verstaut.

Alle Mädchen hatten wider Erwarten Sitzplätze erwischt, was im sechsten Kriegsjahr auch bei Nacht- und Nahverkehrszügen nicht selbstverständlich war. Sie würden quer durch Deutschland fahren in den Arbeitsdienst. Charlotte fuhr am weitesten. Andere Mädchen aus ihrer Klasse hatten Glück gehabt, wie die Eltern sagten: Sie kamen nur in Lager in der näheren Umgebung oder nach Sachsen. Das Ziel von Charlotte und einer anderen Klassenkameradin war ein Lager in Oberschlesien.

Charlotte war noch nie in Oberschlesien gewesen. Sie war ohnehin nicht viel gereist. Vor dem Krieg war sie noch zu klein gewesen, außerdem fuhr man höchstens zu einer Tante oder Großmutter aufs Land, und im Krieg konnte man kaum reisen, weil die meisten Hotels und Pensionen zu Genesungsheimen für Verwundete oder Heimen für die Kinderlandverschickung geworden waren. Und außerdem: Vier von den sechs Wochen Sommerferien mussten sie sich für den Ferieneinsatz verpflichten. Brombeerblätter sammeln (Wozu? Angeblich für Tee, aber Charlotte hatte die mühsam gesammelten Blätter immer nur in einem Holzschuppen hinter einem BDM-Lager auf dem Dachboden dampfend und stinkend verfaulen gesehen), Rüben verziehen, Spielzeug für den VDN basteln, in der Fabrik aushelfen. Ein Mädchen aus ihrer Klasse hatte einmal seinen Vater besucht, der als Soldat in Oberitalien stationiert war, und nach den Ferien hielt sie ein Referat über ihre Erlebnisse. Aber Charlottes Großvater kannte Oberschlesien. »Kalte Gegend!«, hatte er als einzigen Kommentar gesagt und die Herstellung der blauen Wollhosen mit Wohlwollen verfolgt.

Charlottes Großvater war fast 70. Er trug Uniform, Mütze und graugrünen Wehrmachtsmantel, Mützenrand gelb gesäumt, was bedeutete, dass er Kavallerist war, und Achselstücke geflochten, was bedeutete, dass er Major war. Er war Berufsoffizier und nach dem Ersten Weltkrieg viel zu früh pensioniert worden, weil es damals kein deutsches Heer mehr gab. Da er, wie viele, in der Inflation sein ganzes Vermögen verloren hatte, aber auch weil er sich langweilte, mit gerade 40 Jahren nichts als Major a. D. zu sein, hatte er zuerst versucht, als Kurdirektor in einer Stadt an der Ostsee, als Vertreter für Damenwäsche und als Bankangestellter zu arbeiten. Aber da er nur gelernt hatte, zu reiten und Soldaten auszubilden, endeten all diese Versuche in Pleiten, in seiner eigenen oder in der Pleite derjenigen, die so leichtsinnig gewesen waren, ihn zu beschäftigen.

Danach gab er es auf und lebte nur von seiner Pension, und da er hart und karg erzogen war, machte es ihm nichts aus, knapp und sparsam zu leben. Luxus und Wohlleben waren für ihn ohnehin Charakterschwäche, er ließ nie die Schlafzimmer heizen, und den großen kupfernen Ofen im Badezimmer brachte er selbst nur für das traditionelle Bad am Samstagabend in Glut. Er badete zuerst, dann kam die Großmutter, und wenn die Kinder an der Reihe waren, sein Sohn und Charlotte, tröpfelte das Wasser nur noch lau aus dem Hahn. Für Charlotte war es schön, dass der Großvater pensioniert war, denn er hatte immer Zeit für sie, und er brachte ihr bei, wie man jeut, wie man reitet und dass das Büchsenfett für Flinten und Gewehre auch gut gegen Rheumatismus ist. Als der Krieg ausbrach, zogen das Kind und der alte Mann los, um Holz und Kienzapfen für den Kachelofen zu sammeln, die Eier und die Äpfel, die die Bauern früher mit Pferd und Wagen in die Stadt gebracht hatten, im Rucksack zu holen und beim Briefträger, der einen großen Garten besaß, Johannis- und Himbeeren zu pflücken, die die Großmutter dann einmachte. Charlotte ging gern mit dem Großvater. Er sprach nie viel, aber er sprach jeden Menschen an, der ihn interessierte. Er unterhielt sich mit ihnen, und da er immer nur das fragte, was er wissen wollte, und das sagte, was ihm wichtig erschien, konnte Charlotte fast immer verstehen, um was es ging, und langweilte sich beim Zuhören nie.

Der Großvater war es nicht gewohnt, mit Kindern umzugehen. Selbst in der Kadettenschule groß geworden, hatte er auch seinen Sohn in ein Internat gesteckt. Seine Tochter war jedoch bei Charlottes Geburt gestorben, und so geriet er zum ersten Mal in die Gesellschaft eines Kindes. Er wäre gar nicht imstande gewesen, Charlotte anders als eine Erwachsene zu behandeln. Er erzählte ihr von seinem Elternhaus, von den Diners bei S. M. – so nannte er den letzten deutschen Kaiser –, bei dem die jungen Gardeleutnants immer leer ausgingen, weil sofort abserviert wurde, sowie S. M. den betreffenden Gang verzehrt hatte, und da er stets sehr hastig und wenig aß, wurde der nächste Gang aufgetragen, ehe die jungen Leutnants am Ende der Tafel überhaupt etwas auf die Teller bekommen hatten. Er erzählte ihr von seiner Liebschaft mit einer Soubrette und wie er es geschafft hatte, sie trotz Dienst nach Wien zu begleiten und im Varieté Ronacher zu bewundern. Er erzählte ihr, wie er und sein Bruder heimlich Hasen geschossen und an die eigene Köchin verkauft hatten, um ihr spartanisches Taschengeld aufzubessern.

Der Großvater nahm nie Rücksicht auf Charlotte, er war nicht sonderlich klug, er war auch strenger als die Väter ihrer Freundinnen, er verlangte absolute Pünktlichkeit und Ehrlichkeit, aber Charlotte wusste instinktiv, dass er der zuverlässigste Mensch auf Erden war.

Er freute sich fast, als er im Laufe des Krieges reaktiviert wurde, was bedeutete: Alle jungen und kriegstauglichen Offiziere waren entweder an der Front oder gefallen, man brauchte jedoch Männer für die Verwaltung und in den Kasernen, und deshalb holte man die alten, längst pensionierten Offiziere, so, wie man die längst pensionierten alten Lehrer und Lehrerinnen wieder geholt hatte. Mit dem bandagierten Arthritisbein auf einem Hocker oder dem Krückstock am Lehrerpult brachten diese Lehrerinnen Charlotte Französisch oder Erdkunde oder Geschichte bei und kümmerten sich nicht im Geringsten darum, dass man in der Nazizeit Geschichte anders beurteilte und interpretierte als in den Anfangsjahren der Emanzipation, in denen sie selbst studiert hatten.

Charlottes Geschichtslehrerin hatte gelassen erklärt: »Ich verstehe nichts von den Themen, die auf euren Lehrplänen stehen, und ich glaube, über den Lebenslauf des Führers und die Geschichte der Partei erfahrt ihr genügend in euren Dienstnachmittagen im BDM. Wir wollen uns stattdessen lieber um das kümmern, was bei euch offenbar bisher vernachlässigt worden ist: um das Zeitalter der Aufklärung.«

Der Großvater war stellvertretender Standortältester und Luftschutzoffizier der Stadt geworden. Er reiste auf Tagungen und erzählte Charlotte danach, wie weit man von einem Flugzeug aus selbst den Strahl einer abgeblendeten Autolaterne sehen könne. Er arbeitete Luftschutzübungen aus und hielt vor der NS-Frauenschaft Vorträge über Notwendigkeit und Art des Luftschutzes. Er fand es am sichersten, wenn man nach Einbruch der Dunkelheit überhaupt kein Licht mehr anzündete, und wachte streng darüber, dass jeder zweite Straßenbaum ein breites Band aus weißer Leuchtfarbe um den Stamm gemalt bekam, das nachts schwach schimmerte und ebenso wie die weißen Ränder an den Straßenkanten und Häuserecken die Fußgänger warnte. Als er einmal des Nachts vom Dämmerschoppen heimmarschierte und gegen einen Baum ohne weißes Band geknallt war, schimpfte er zwar wie ein Rohrspatz über diese Unzulänglichkeit, aber als sein blaues Auge wieder abgeklungen war, hatte bei ihm abermals das gesiegt, was er als Vernunft bezeichnete – »Wir müssen für den Endsieg sparen!« –, und er rannte in den Nächten ohne Mond nicht mehr so schnell und so blindlings drauflos.

Auch jetzt, auf dem verdunkelten Bahnhof, war sein Erstes gewesen, einen Beamten darauf hinzuweisen, dass an der Tür zur Fahrdienstleitung offenbar die Lichtschleuse fehlte: Das war ein dicker, schwarzer Vorhang, der hinter den Türen hing und verhinderte, dass Licht nach draußen fiel, wenn man den Raum verließ.

»Hast du auch genug zu essen mit?«, fragte die Großmutter.

»Ach Liebchen, mehr als genug!«

Die Großeltern hatten ihre gesamten Fleischmarken geopfert, damit »das Kind was Ordentliches auf dem Butterbrot hat«, wie die Großmutter zufrieden gesagt hatte, als sie den Stapel mit den Klappstullen in Butterbrotpapier einwickelte und auf jedes Päckchen mit ihrer feinen, ordentlichen Schrift schrieb: Leberwurst. Käse. Schmierwurst. Wie früher, wenn wir das erste Picknick im Wald gemacht haben, dachte Charlotte, und sie hatte plötzlich das Gefühl, dass etwas zu Ende ging.

Dann war noch die Nachbarin gekommen und hatte Äpfel und hart gekochte Eier gebracht. Sie stammten von Hühnern, die samt zwei Schafen in der ohnehin nicht mehr gebrauchten Garage lebten. Die privaten Autos waren gleich nach Kriegsbeginn beschlagnahmt worden: zuerst die Reifen, und als die Autos ein Jahr lang traurig und aufgebockt dagestanden und Staub gesammelt hatten, auch der Rest. Charlottes Großvater hatte seine Garage ganz aufgegeben.

»Wenn wir diesen Krieg gewinnen sollten, dann können wir immer noch sehen, was wir machen. Wenn wir ihn verlieren, dann gibt’s für uns sowieso kein Auto mehr.«

Äpfel von dem Baum, unter dem sich Charlotte mit den Nachbarskindern ein Zelt aus alten Decken gebaut hatte. Den sie im Blütenfrühling gezeichnet und dabei zum ersten Mal entdeckt hatte, wie gut helle Pastellkreide auf grauem Tonpapier wirkt. Der Kletterbaum. Der Baum, um den sie beim Kindergeburtstag Ringelreihen und Fangen gespielt hatten. Äpfel aus dem Paradies, blank gerieben und oben auf den Beutel mit all den Butterbroten gepackt, die sie sofort mit ihrem sanften, frischen Aroma durchdrangen.

Endlich ein Signal, Unruhe und lauter letzte Sätze: Hast du auch ein Taschentuch? Denk immer daran: anständig bleiben! Und schreib uns gleich, wenn du angekommen bist!

Die Mädchen stolperten in die Abteile. Die Brotbeutel prallten dumpf gegen die Holzwand. Wo sitzt du? Ist das mein Koffer? Mach doch noch mal ein Fenster auf!

Schemenhaft weiße Taschentücher, auf und ab. Tränen? Vielleicht, aber die meisten waren zu müde und hatten zu lange auf dem Bahnsteig gestanden. Sie waren froh, dass die Wartezeit vorbei war, und sie waren es gewohnt, irgendwohin transportiert zu werden: Fahrten mit dem BDM, Kriegseinsatz, Schulungen, Aufmärsche, Laienspiel vor Verwundeten, Ferieneinsatz.

Sie waren auch darin geübt, sich überall einzurichten. Auf Heuböden, Luftschutzmatratzen, in Wartesälen. Sie machten es sich auf den harten Holzbrettern so gemütlich wie möglich. Die Waggons waren nicht geheizt und nicht verdunkelt: Die Zugbeleuchtung wurde überhaupt nicht mehr angeschaltet, und ein milchiges Dämmerlicht drang durch die Scheiben, manchmal stoben rote Funken aus der Lokomotive vorbei. Langsam rappelte und klapperte der Zug durch die Nacht. Es war der 9. November 1944, und Charlotte und ihre Klassenkameradinnen waren 17 Jahre alt.

100 Kilometer weiter, dreimal umsteigen. Später verließen sie in einer Stadt am Rande des Harzes endgültig die fahrplanmäßigen Züge und mussten sich in einer leeren Schule melden, wo sich alle Mädchen des Jahrganges sammelten. Suppe aus dem Kochgeschirr. Ein paar Stunden warten. Bummel durch die Stadt mit den sechs anderen Klassenkameradinnen.

»Hoffentlich«, schrieb Charlotte auf der ersten Postkarte nach Hause, »werden wir in der Schule nicht schon in Lager eingeteilt, dann können wir sieben nicht mehr zusammen reisen. Ich schreibe Euch so bald wie möglich wieder …«

Unten auf der Karte unter »Absender …« stand im gleichen Violett wie die Sechspfennig-Führerbriefmarke gedruckt: »Der Führer kennt nur Kampf, Arbeit und Sorge. Wir wollen ihm den Teil abnehmen, den wir ihm abnehmen können.« Darunter quetschte Charlotte noch mit Bleistift: »Mit tausend Küssen, Eure Charlotte.«

Am Spätnachmittag wurden sie lagerweise eingeteilt und marschierten mit ihrem Gepäck wieder zum Bahnhof. Erste Trennung. Adressenaustausch. »Schreib, aber bestimmt!« Sonderzug Sammeltransport. Ungeheizt. Jedes Mädchen hatte seinen Sitzplatz, aber die Fensterscheibe in Charlottes Abteil war entzwei. Sie wickelten sich zuerst in Mäntel und in Schals. Charlottes Großmutter hatte ihr im letzten Moment noch die alte Schuldecke ihres Onkels oben an den Koffer gebunden. Charlotte löste jetzt den Bindfaden, und sie deckten sich die graue Wolldecke über die Knie. Als der Zug jedoch losfuhr, pfiffen Wind und Regen so durch das Loch, dass die Mädchen Alarm schlugen. Irgendwann kam ein Bahnangestellter und klemmte dicke Pappe vors Fenster. Es zog immer noch, aber es war nicht mehr so schlimm. Sie rückten dicht zusammen, damit eine die andere wärmte.

Als sie sich gerade eingerichtet hatten, hielt der Zug noch einmal, fast auf freiem Feld. Ein Trupp Mädchen stand im Nieselregen und kletterte herein. Eines kämpfte sich durch den Gang hindurch und hielt erschöpft vor ihrem Abteil.

»Ist hier noch Platz?«

Die Mädchen schauten sich um und lachten. Sie hockten dicht gedrängt, zu fünft auf den Holzbänken, die für vier Personen gedacht waren.

»Wirklich nicht?«, fragte das fremde Mädchen.

»Nicht mal im Gepäcknetz!«, antwortete eine.

»Was?«, fragte eine kleine Schwarzhaarige neben Charlotte. »Daran haben wir ja noch gar nicht gedacht!« Sie stand auf, sagte zu dem fremden Mädchen: »Warte mal!«, stieg auf die Bank und begann, die Koffer und Rucksäcke so umzuschichten, dass sie sich in dem einen Gepäcknetz gerade noch hielten, ohne beim nächsten Ruck des Zuges herauszufallen, während sie das leere Netz mit ihrer Wolldecke auspolsterte. »So!«, sagte sie stolz. »Schlafwagen erster Klasse! Wenn wir da umschichtig schlafen, ist immer ein Sitzplatz für dich frei!«

Das fremde Mädchen lächelte zögernd.

»Mensch«, protestierte ein anderes Mädchen, »das Netz kracht doch durch!«

»Na gut, dann lieg’ ich mal Probe!« Die Schwarzhaarige turnte, von den anderen gestützt und geschoben, ins Gepäcknetz, legte sich vorsichtig hin und stöhnte begeistert: »Herrlich, sag’ ich euch. Wie in Abrahams Schoß!«

»Das war ein Jude!«

»Na und?«, fragte die Schwarzhaarige unbekümmert. »Auf Blut und Boden kann ich nicht pennen!«

Eins der Mädchen begann nach der Melodie von Frère Jacques zu summen:

»Blut und Boden, Blut und Boden –

Erbhof, Erbhof –

viele, viele Kinder, viele, viele Kinder,

Mutterkreuz, Mutterkreuz!«

Ein anderes Mädchen fiel in den Kanon ein, und die Schwarzhaarige übernahm eine Terz tiefer die dritte Stimme.

»Seid ihr verrückt?«, fragte das fremde Mädchen. »Damit könnt ihr euch doch um Kopf und Kragen singen!«

»Wieso?«, fragte die Schwarzhaarige von oben und schaute zu, wie sich die Neue auf ihrem alten Platz einrichtete. »Singt ihr das denn nicht? Das ist doch nur Spaß!«

»Ich komme aus Berlin«, antwortete die Neue, »da nimmt man so was nicht als Spaß.«

Die andern schwiegen und schauten die Neue an. Niemand sagte etwas, und Charlotte war das Schweigen unbehaglich. War das eine Hundertfünfzigprozentige, wie der Großvater die fanatischen Nazis nannte? Oder hatte sie Angst? Hing das mit dem 20. Juli zusammen, mit dem Attentat auf den Führer? Sie erinnerte sich, wie irgendeiner von den Offizieren, die den Großvater manchmal besuchten, davon erzählt hatte, dass in Berlin Leute verschwunden seien und dass sich »das Klima verändert hatte«, worunter sich Charlotte nichts hatte vorstellen können.

Sie musterte das fremde Mädchen nachdenklich. Was mochte in Berlin wirklich anders sein als in der kleinen Stadt, aus der sie kam?

Da drehte sich die andre um und erwiderte Charlottes Blick. Einen Augenblick lang schauten sie sich stumm an. Das andere Mädchen hatte blonde Zöpfe, die mit zwei verschiedenen Zopfspangen zusammengehalten wurden. Charlotte lachte unterdrückt.

»Warum lachst du?«, fragte das andere Mädchen misstrauisch.

»Ich hatte mal eine Freundin«, Charlotte kicherte, »die verlor auch immer ihre Zopfspangen!«

Die andere lächelte zögernd. »Ja, und in Berlin kriegt man auch keine mehr.«

»Das ist bei uns genauso«, antwortete Charlotte.

Sie schauten sich wieder an, und Charlotte dachte: Nee, ‘ne Nazisse ist die bestimmt nicht, aber anders ist sie doch.

»Ich heiße übrigens Ruth«, sagte das fremde Mädchen.

Sie rollten durch Nacht und Tag, und abermals durch Nacht und Tag. Sie rollten, und sie hielten. Trupps von Mädchen stiegen aus, andere stiegen zu. Sie rollten und standen auf Abstellgleisen, und sie sahen, wie die fahrplanmäßigen Züge, wie Truppentransporte und Lazarettzüge an ihnen vorüberfuhren. Sie hielten des Nachts auf offenem Feld, und über ihnen brummten die Pulks von eigenen oder feindlichen Bombern vorbei. Sie standen in der Nacht, und die Gegend war taghell erleuchtet von Tannenbäumen, die langsam zur Erde segelten und den englischen und amerikanischen Bombern zeigten, wo ihre Ziele lagen. Flakscheinwerfer huschten wie weiße Lichtfinger durch das Dunkel, die Mädchen hörten die Detonation von Bomben, oder sie spürten nur, wie die Erde von unsichtbaren Einschlägen bebte. Sie sahen das ferne rot-düstere Flackerlicht am Horizont. Sie schliefen. Sie aßen ihre Butterbrote. Sie unterhielten sich. Sie bekamen auf leeren, verstaubten Bahnhöfen von NS-Schwestern in Kriegsuniform oder von der Frauenschaft aus den immer gleichen großen Aluminiumtöpfen den immer gleichen dünnen heißen Ersatzkaffee, manchmal mit Magermilch, in den Blechdeckel vom Kochgeschirr oder in die Feldflasche gekippt, und sie gingen auf dem Bahnsteig hin und her, die klammen Hände um die Becher gelegt, um die steifen Glieder zu bewegen. Sie steckten den Kopf unter die Pumpe, wenn es eine Pumpe mit Wasser gab, wuschen sich die Hände, putzten sich die Zähne und trockneten sich mit ihren Taschentüchern ab. Dann stiegen sie wieder ein und setzten sich wieder auf ihre Holzbänke. Sie konnten im Sitzen schlafen, ohne umzukippen, und sie schliefen oft. Sie verloren das Gefühl für Zeit und Ort. Sie froren nachts mehr als am Tag, und sie sprachen kaum noch miteinander. Manchmal hatten sie einen Anfall von Lustigkeit, neckten sich gegenseitig, kreischten und kicherten, erzählten von der Schule, spielten Kinderspiele wie »Ich sehe was, was du nicht siehst«, gerieten sich in die Haare und keiften, dann war es wieder vorbei, und sie fuhren und hielten und hielten und fuhren. Der Zug wurde geteilt, Waggons an andere Züge gekoppelt, es gab Abschiede und immer wieder den Satz: »Mach’s gut. Schreib mal.«

Der Beutel mit den Butterbroten wurde dünner, aber die Äpfel dufteten immer noch, und Charlotte hütete sie und aß nur dann einen, wenn ihr Durst zu groß wurde.

Irgendwann am dritten Tag waren sie fast am Ziel. RAD-Führerinnen drängelten sich durch den Zug, riefen die Namen der Lager auf und kündigten an, wer in Oppeln und in Breslau den Sammeltransport verlassen müsse und wer sich dann wo, bei wem zu melden habe. Charlotte kam mit ihrer Klassenkameradin und ein paar anderen Mädchen zusammen in ein Abteil und fragte: »Ist unser Lager so klein?«

»Nein«, sagte eins von den anderen Mädchen, »die meisten hier aus der Umgebung sind aber sicher schon da.«

»Schon lange?«

»Ach wo. Und du brauchst keine Angst zu haben. Wir haben nicht viel versäumt.«

Charlotte schaute aus dem Fenster: flach, flach, flach. Nur Kiefernwälder und Wiesen, wenig Dörfer, manchmal ein rauchender Schornstein, der Zwiebelturm einer Kirche. Es schneite dünn und staubig, aber der Schnee blieb nur in den tiefsten Furchen liegen.

Und dann waren sie da. Sie sammelten ihr Gepäck zusammen. Der Zug hielt an. Sie stiegen aus und standen wieder auf einem Bahnhof. Wie betäubt vom langen Sitzen und Fahren, stolperten sie mit ihren Koffern hinter der Führerin her. Es war fünf Uhr nachmittags, es begann gerade dunkel zu werden, und das graue Licht, das den Horizont schon verschluckt hatte, ließ alles noch trübseliger erscheinen. Der stumme Bahnhof stand einsam und verlassen zwischen schwarzen Feldern. Kein Baum und kein Strauch, keine Straße, nur ein von Radspuren aufgeweichter Lehmweg, der über einen Hügel führte.

Charlotte hatte braune Halbschuhe an, und nach den ersten Schritten war nichts mehr davon zu sehen. Sie hatte Mühe, die Füße aus dem schmatzenden Lehm zu ziehen, ohne die Schuhe zu verlieren. Selbst ihre Baumwollstrümpfe, zwei-rechts-zwei-links, waren lehmbespritzt, als sie den Hügel erklommen hatten. Dahinter senkte sich das Land zu einem flachen Tal, gleich vor ihnen ein altmodisches, großes Haus inmitten von Bäumen, dahinter erstreckte sich ein Dorf, von dem man nur die Dächer und den Kirchturm sah, der Rest verlor sich in bewaldeten Hügeln.

»Das ist unser Lager«, sagte die Führerin.

»Das große Haus?«, fragte Charlotte, freudig erstaunt, weil sie auf die üblichen verkommenen Baracken gefasst gewesen war.

»Ja. Früher ist es ein Gutshaus gewesen. Sehr geeignet für unsere Zwecke.«

Das Haus hatte ein gemauertes Fundament, der erste und der zweite Stock waren aus Holz, und die Balkone, die nach der Manier des ausgehenden 19. Jahrhunderts überall angebaut waren, hatten Geländer, die im gleichen grauen verwitterten Holzton schimmerten.

Im Park konnte man ein Rondell aus Buchshecken erkennen, und wo früher vielleicht ein Marmorputto oder eine Urne zwischen Rosen gestanden haben mochte, erhob sich die Fahnenstange.

Sie betraten das Haus durch den Hintereingang. Die Tür zur Küche stand offen, und Charlotte sah einen großen Raum, der nur trüb durch eine schwache Birne erleuchtet wurde, die hoch oben von der Decke pendelte. Links war ein riesiger Kohlenherd eingemauert, auf dem drei oder vier gewaltige Aluminiumtöpfe standen. Die Mitte des Raumes nahm ein langer Holztisch ein, an dem zwei Mädchen in blauen Leinenkleidern und mit roten Kopftüchern saßen und Weißkraut klein schnitten. Sie schauten stumm auf und erwiderten Charlottes Lächeln nicht. Sie schnitten weiter, und eine von ihnen streute eine Handvoll Kümmelkörner auf das geschnittene Kraut.

Die Führerin rief: »Bitte Beeilung! Ihr könnt vor dem Abendessen noch eure Spinde einräumen!«

Die Mädchen liefen hinter ihr her die Treppe hinauf. Im ersten Stock öffnete sich eine Halle, um die herum eine Reihe von Zimmern lag. Die meisten Türen standen offen, und in einer Tür lehnte ein großes, stattliches Mädchen mit roten Haaren und schrie: »Los, los, die Neuen sind da!«

»Platz gemacht«, sagte die Führerin, »in diese Kameradschaft kommen auch noch zwei.« Sie deutete auf Charlotte und ein anderes, dünnes Mädchen, das in Breslau zugestiegen war und seitdem noch kein einziges Mal den Mund aufgemacht hatte, und sagte: »Da hinein. Und danach gleich in die Kleiderkammer zum Einkleiden!«

Charlotte schaute sich nach Ruth um, konnte sie jedoch nirgends erblicken. Dann warf sie ihrer Klassenkameradin einen Blick zu, beide zuckten die Achseln, und Charlotte nahm ihren Koffer und trat in den kleinen Raum, an dem an jeder Längswand drei Betten standen. Ein Bett, das in der linken Ecke, war ein Doppelbett, eins über dem anderen, und ihm gegenüber stand ein großer Kachelofen. An einer Schmalseite war die Tür, an der gegenüberliegenden zwei Fenster. Neben jedem Bett stand ein Küchenschemel, und jedes Bett war adrett mit blau und weiß karierten Überzügen gemacht.

»Hast du das andere Mädchen gekannt?«, fragte die Rothaarige und verkündete gleich: »Ick heiße Hertha.«

»Ja. Wir sind in eine Klasse gegangen.«

»Oberschule?«

»Ja. Turnabitur haben wir schon gemacht.«

»Na, dann ist ja alles klar. Oberschülerinnen werden immer getrennt. Du wirst schon noch sehen.«

Die beiden Neuen standen unschlüssig zwischen den Bettenreihen.

»Was ist hier denn noch frei?«, fragte Charlotte. Hertha zeigte auf zwei von den ordentlichen Betten und erklärte: »Natürlich die mit den dünnsten Strohsäcken. Aber keine Sorge, in den nächsten Tagen sollen wir frisches Stroh kriegen.«

»Wieso?«

»Na, die hier sind noch von der vorigen Belegschaft, und wenn man ein halbes Jahr lang auf einem Strohsack geschlafen hat, dann ist da nur noch Häcksel drin.«

»Und wo schläfst du?«

Hertha kicherte und zeigte auf das Bett neben dem Kachelofen. »Da. In der Hoffnung, dass wir mal ‘ne Kohlenzuteilung für den Ofen bekommen und das Ding geheizt werden kann.«

»Hier wird nie geheizt?«, flüsterte die Dünne mit entsetzter Piepsstimme. »Dann geh’ ich ein!«

»Ach was«, sagte Charlotte, gelernte Kaltschläferin, und wollte sich probeweise auf ihr Bett, das mittlere, neben Hertha, niederlassen. Da schrie Hertha: »Mensch, pass doch auf!«

Charlotte schnellte erschrocken wieder hoch und fragte: »Was ist denn?«

»Also erstens«, sagte Hertha, »ist sonst die ganze Schönheit hin. Und zweitens: Guck erst mal nach, ob du auch genug Holzlatten hast.«

»Wo?«

»Unterm Strohsack natürlich! Also ick weiß wirklich nicht, was ihr ohne mich machen würdet! Das ist doch ganz klar, dass man zuerst mal nach den Latten guckt.«

Charlotte schaute das andere Mädchen an, das das Bett neben ihr, am Fenster, belegt hatte, und beide brachen in hysterisches Gelächter aus. Dann griff Charlotte Laken und Strohsack mit beiden Händen und hob sie hoch. Hertha und das andere Mädchen stellten sich neben sie. Schweigend betrachteten sie die rohen Holzlatten, die dicht nebeneinander quer im Bettgestell lagen.

»Da haste ja Glück gehabt«, stellte Hertha fest.

»Wieso Glück?«

»Weil sie einem immer die Holzlatten klauen. Wenn du nämlich Küchendienst hast, dann musst du sehen, wie du das Feuer in Gang kriegst, damit der Kaffee oder die Suppe rechtzeitig fertig ist, und Holz gibt’s hier im Lager nicht, deshalb organisiert man sich die Latten als Anmachholz.«

Schweigend ließ Charlotte Strohsack, Laken und Decke wieder fallen und ging mit den anderen zum Bett am Fenster.

»Bei mir fehlen sicher zwei. Oder drei? Was meinst du?«, jammerte das dünne Mädchen.

»Drei«, stellte Hertha fest. »Wie heißt ihr eigentlich?«

»Ich heiße Charlotte«, sagte Charlotte.

»Und ich Ingrid.«

»Na gut, Ingrid, wein man nich, ick beschaff’ dir schon deine Latten.« Sie nahm Charlotte und Ingrid gleich mit, um ihnen den Raum mit den Spinden zu zeigen. »Und die Kleiderkammer ist ganz unten. Macht schnell, sonst müsst ihr Schlange stehen!«

Charlotte und Ingrid trappelten nach unten in den Keller, und Hertha hatte recht gehabt: Die anderen Mädchen standen schon vor ihnen und warteten.

»Seit 1939 hat’s hier keine Neuanschaffungen gegeben«, murmelte eins der Mädchen. »Wenn wir Pech haben, erwischen wir nur abgetragenes Zeug!«

»Ach, nun unk man nicht immer«, sagte ihre Nachbarin, »dafür ist alles frisch gewaschen und gereinigt.«

»Und geflickt«, sagte das erste Mädchen, und dann waren die beiden an der Reihe.

Die Einkleidung ging schnell. Eine große, dicke Führerin, die Charlotte noch nicht gesehen hatte, stand in der Kleiderkammer hinter einer langen Theke, eine bereits eingekleidete Maid half ihr, und dann bekam Charlotte, ebenso wie die anderen, ein sandbraunes Kostüm, einen sandbraunen langen Wollmantel, einen Hut, eine Bluse mit langen Ärmeln, eine Bluse mit kurzen Ärmeln, ein rotes Kopftuch, Stiefel mit Metallnägeln auf der Sohle, Halbschuhe, Holzpantinen, eine Strickjacke, braun mit rot-grünem Rand, eine Umhängetasche, ein blaues Kleid, das mit Weiß und Schwarz sehr stark geflickt war, eine Schürze, eine Windjacke, zwei lange braune Unterhosen, so weit, dass Charlotte sie sich zweimal um den Bauch hätte wickeln können, außen glatt und kunstseidig, innen aufgeraut – »Stukas«, sagte Hertha später. »Sturzkampfflieger: gehen ganz bis nach unten!« –, dazu zwei Unterröcke, einen Trainingsanzug von ebensolchen Ausmaßen wie die Unterhosen, zwei Paar Wollstrümpfe, ein Paar Rechts-Links-Strümpfe (Ackerfurchenstrümpfe, wie sie in Charlottes Schule hießen), Hemden und ein wollenes Unterziehjäckchen. Das Nachthemd, kleinste Militärnummer, wurde Charlotte wieder vom Stapel genommen, weil es ganz zerschlissen war.