Loe raamatut: «Schwarzer Widerstand»

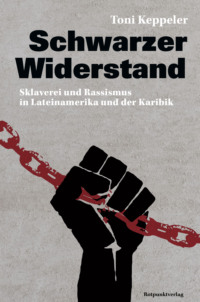

Toni Keppeler

Schwarzer Widerstand

Sklaverei und Rassismus in Lateinamerika und der Karibik

Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

© 2021 Rotpunktverlag, Zürich

Die gedruckte Ausgabe enthält Übersichtskarten.

eISBN 978-3-85869-914-5

1. Auflage 2021

Inhalt

Zur Einführung

Warum dieses Buch geschrieben wurde und warum darin auch hässliche Wörter verwendet werden.

Kapitel 1

Haiti, die verarmte Wiege der Freiheit

Der Sklavenaufstand, der Befreiungskrieg, der Weg in den postkolonialen Schuldenstaat – und ein rebellischer Geist, der bis heute wirkt.

Aus dem Schlachthaus zur Verschwörung im Wald

Vodou als Religion des Aufstands

Toussaint Louverture, der Türöffner zur Freiheit

Der Krieg um die Unabhängigkeit

Dörfliche Demokratie und die neue Elite

Der Weg ins rebellische Armenhaus

Das schwarze Selbstbewusstsein erwacht

Das endlose Beben

Kapitel 2

Martinique und die Négritude

Über ein Land, das bis heute faktisch eine Kolonie ist und doch mit Aimé Césaire und Frantz Fanon zwei der wichtigsten Denker schwarzen Selbstbewusstseins hervorgebracht hat.

Die schwarzen Aufklärer

Kritik des Kolonialismus

Die drei Identitäten Martiniques

Kapitel 3

Flucht in die Freiheit

Die Maroons, Marcus Garvey und die Rastafari – der Widerstand der Schwarzen auf Jamaika. Der Cimarrón Esteban Montejo und Kubas noch unerfülltes Versprechen über das Ende der Diskriminierung.

Marcus Garvey und seine Zurück-nach-Afrika-Bewegung

Rastafari, Reggae und Reasoning

Kuba und sein berühmtester Cimarrón

Kapitel 4

Die Schwarzen, die niemals Sklaven waren

Die Garífuna vereinen die Traditionen Afrikas und der indigenen Karibik. Über ein kleines Volk, das sich niemals geschlagen gab.

Widerstand, Deportation und Diskriminierung

Der endlose Kampf ums Territorium

Kapitel 5

Schwarze in weißen Staaten

Schon die ersten Spanier brachten Sklaven nach Lateinamerika. Wie sie sich wehrten, wie sie frei wurden und wie sie dann an den Rand von Gesellschaften gedrängt wurden, die sich immer nur an Europa orientierten.

Palenque de San Basilio – vierhundert Jahre Widerstand

Die Schwarzen werden unsichtbar

Eine Afrogemeinde zwischen den Fronten

Kapitel 6

Die Utopie im Dschungel

Kein Land hat so viele Sklaven importiert wie Brasilien. Hundert Jahre lang hatten sie einen eigenen Staat. Doch davon ist nicht viel geblieben.

Die Geschichte und der Mythos von Palmares

Vom Zucker zum Kaffee

Eine Prinzessin befreit die Sklaven

Frei, aber weiterhin diskriminiert

Kapitel 7

Identität und Territorium

Seit fünfzig Jahren gibt es in Lateinamerika wieder schwarzen Widerstand. Er kann trotz aller Probleme auch Erfolge vorweisen.

Wenn linke Regierungen die Schwarzen stärken

Die Nachfahren der Sklaven fordern Entschädigungen

Zum Schluss

Was zu tun ist.

Literatur

Zur Einführung

Warum dieses Buch geschrieben wurde und warum darin auch hässliche Wörter verwendet werden.

Am Abend des 20. Mai 2020 wurde in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd getötet. Er hatte sich kurz vor 20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft Zigaretten gekauft und hatte sie mit einem Zwanzigdollarschein bezahlt. Der Verkäufer vermutete, dass dieser Schein gefälscht sei, und rief die Polizei. Bei der Verhaftung wurde Floyd auf den Boden gedrückt. Der Polizist Derek Chauvin stemmte sein linkes Knie in den Hals von Floyd, zwei weitere Polizisten fixierten ihn und ein vierter versuchte, Passanten von der Szene fernzuhalten. Nach Zeugenaussagen sagte Floyd mehr als zwanzig Mal, er könne nicht atmen – »I can’t breathe«. Nach acht Minuten war er tot.

Der Vorfall wurde von einem Passanten mit dem Mobiltelefon gefilmt. Das Video verbreitete sich schnell über Internetplattformen. In den Tagen und Wochen danach kam es zu Demonstrationen und Unruhen, nicht nur in Städten der USA. Auch in Britannien wurden Statuen von Sklavenhändlern und Sklavenhaltern gestürzt. In Deutschland und der Schweiz wiesen des Nachts an Standbildern angebrachte Graffiti darauf hin, was diese in Stein gehauenen oder in Bronze gegossenen ehrenwerten Männer noch so verbrochen hatten. Selbst in Frankreich, wo ansonsten die koloniale Vergangenheit gerne verdrängt wird, begann nach Massendemonstrationen eine Debatte darüber, dass und wie sich der Rassismus von damals bis heute erhalten hat.

Es verwundert nicht weiter, dass ausgerechnet ein Fall, der sich in den USA abgespielt hat, ein so großes Echo auslösen konnte. Allein in Rio de Janeiro werden an einem durchschnittlichen Tag drei Schwarze von Polizisten getötet. Das wird im besten Fall als kleine Meldung von lokalen Medien aufgegriffen und meistens nicht einmal dies. Wer in Europa an die Diskriminierung von Schwarzen denkt, denkt zuerst an die USA. Und wer an Sklaverei denkt, denkt ebenfalls an die USA. Achtzig Prozent der Bücher, die sich mit den aus Afrika verschleppten und in Amerika versklavten Menschen befassen, handeln von den USA, und das unabhängig davon, ob es sich um geschichtswissenschaftliche oder literarische Werke handelt. Genauso erzählen achtzig Prozent der darüber gedrehten Spielfilme von den Zuständen in den USA. Dabei hat dieses Land insgesamt, die Zeiträume vor und nach der Unabhängigkeit zusammengenommen, nur fünf Prozent der afrikanischen Sklaven importiert. Die anderen fünfundneunzig Prozent erscheinen im geschriebenen und verfilmten Gedächtnis der Menschheit wie eine Marginalie.

Sicher ist allgemein bekannt – und sei es auf Grund einer Urlaubsreise –, dass die Mehrheit der Bevölkerung auf den karibischen Inseln schwarz ist, vielleicht auch, dass die Vorfahren dieser Schwarzen als Sklaven aus Afrika verschleppt wurden. Manche mögen noch wissen, dass der größte und einzige erfolgreiche Sklavenaufstand in der Geschichte der Menschheit in dem Land stattgefunden hat, das seither Haiti heißt. Allgemein assoziiert man mit Haiti keine Revolutionsgeschichte, sondern bittere Armut, Naturkatastrophen, Chaos und Gewalt. Kaum jemand fragt sich, wie es dazu hat kommen können. Es liegt bis heute in deutscher Sprache so gut wie keine an ein breiteres Publikum gerichtete Literatur über Haiti vor. Von all den Ländern in der Karibik wurde in deutscher Sprache einzig die Geschichte der Sklaverei in Kuba von Michael Zeuske ausführlich und gut aufgearbeitet.

Noch viel weniger ist bekannt, dass auch die Länder auf dem lateinamerikanischen Festland allesamt Sklavenhalterstaaten waren. Am ehesten weiß man noch von Brasilien, dass ein Großteil der Bevölkerung afrikastämmig ist. Dass Menschen dunkler Hautfarbe dort noch immer zu den Ärmsten gehören und diskriminiert werden, erscheint zwar hin und wieder in Hintergrundberichten großer Zeitungen, das Bild des Landes aber wird von den Fotos geprägt, die alljährlich vom Karneval in Rio um die Welt gehen. Darauf sieht alles sehr harmonisch und fröhlich aus. Dass in europäisch anmutenden Staaten wie Argentinien und Uruguay einst die größten Sklavenmärkte der Region waren, wollen die Bürger dieser Länder am liebsten vergessen. Und kaum ein Chilene weiß, dass sein Land von einem Heer in die Unabhängigkeit geführt wurde, das zur Hälfte aus Schwarzen bestand.

»Eine Geschichte ohne Zeugen ist nichts oder fast nichts wert«, schreibt die Haitianerin Emmelie Profète in ihrem Roman Das Testament der Einsamen. Das Zitat trifft das, was dieses Buch sein will: Es will Zeuge sein, Zeugnis von der Geschichte der Schwarzen in Lateinamerika und in der Karibik ablegen, von den Grausamkeiten, die ihnen angetan wurden, aber auch von ihrem Widerstand, bis heute. Wissen ist die Voraussetzung dafür, dass sich etwas ändern kann. Viele Schwarze in Lateinamerika und in der Karibik wissen um ihre Geschichte, in Haiti sogar die Analphabeten. Sie haben ihre Kultur und ihre Traditionen immer verteidigt, wenn es sein musste, bis aufs Messer. In den reichen Ländern des Nordens aber gibt es dieses Wissen nur bei ein paar wenigen. Auch dort sollte man diese Geschichte kennen. Nicht nur, um die Schwarzen in Lateinamerika und in der Karibik mit ihrer Geschichte nicht allein zu lassen. Wir in Europa würden dann erkennen, dass wir etwas mit dem, wie sie sind und was sie erleiden, zu tun haben, dass es eine Schuld gibt, die abgetragen werden muss. Davon wird am Ende des Buchs die Rede sein.

Ein Buch über Schwarze in Lateinamerika und der Karibik muss mit Haiti beginnen. Die erfolgreiche Revolution dort war Inspiration für alle Sklaven der Region und gleichzeitig ein Schrecken für die Sklavenhalternationen. Eben deshalb wurde Haiti danach zum ersten postkolonialen Armutsstaat gemacht. Und trotzdem ist das Land die Wiege schwarzen Selbstbewusstseins; hier wurde sein Fundament gelegt. Entsprechend ist das Haiti-Kapitel das weitaus umfangreichste des Buchs. Es folgt ein Gegenmodell, Martinique. Die Insel ist offiziell ein Überseedepartement von Frankreich, faktisch aber immer noch eine Kolonie. Und sie hat mit Aimé Césaire und Frantz Fanon zwei Denker hervorgebracht, die den Dekolonialisierungsprozess in Afrika mit beeinflusst haben. Das dritte Kapitel behandelt Jamaika. Seine bis heute lebendige Tradition der Maroons hatte eine ähnliche Strahlkraft auf die Schwarzenbewegung in den USA, wie sie Césaire und Fanon im französisch kolonialisierten Afrika hatten. Die anschließend vorgestellten Garífuna sind letztlich auch eine Maroon-Gesellschaft. Entstanden aus der Verbindung von entlaufenen Sklaven und den letzten Überlebenden der karibischen Urbevölkerung auf der Insel Saint Vincent, wurden die meisten von ihnen wegen ihrer Widerständigkeit nach Honduras verschleppt. Dort lebt dieses Volk noch heute, kämpft um seine Rechte und ist stolz darauf, nie versklavt worden zu sein.

Sklaven gab es nicht nur in der Karibik, sondern genauso auf dem lateinamerikanischen Festland. In den meisten ehemals spanischen Kolonien sind sie heute fast unsichtbar geworden, aber sie sind noch da, sie werden noch immer diskriminiert, und viele kämpfen noch immer um ihre Rechte. Davon handelt das fünfte Kapitel. Nur in Brasilien, dem einzigen von Portugal kolonialisierten Land Südamerikas, ist die afrikastämmige Bevölkerung bis heute in der Mehrheit. Diesem Land ist das sechste Kapitel gewidmet. Die Schwarzen dort schwankten lange zwischen Anpassung und Autonomie. In den letzten Jahren aber ist eine schwarze Bewegung entstanden, die vor allem in den acht Jahren der Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva Erfolge erzielt hat. Überhaupt ist die Schwarzenbewegung seit den 1970er Jahren in ganz Lateinamerika erstarkt. Davon handelt das siebte Kapitel, bevor abschließend ein paar wenige Schlussfolgerungen gezogen werden. Das angehängte Literaturverzeichnis soll zeigen, was alles konsultiert wurde. Es enthält auch belletristische Werke, die dem Leser ein Land oft eindrücklicher verständlich machen können als wissenschaftliche Werke. Insofern soll dieses Verzeichnis auch eine Anregung zum Weiterlesen sein.

Ein Buch über Rassismus zu schreiben, birgt ein sprachliches Problem: Rassismus hat etwas mit »Rasse« zu tun. Auch wenn es Menschenrassen im biologischen Sinn nicht gibt, ist es doch offensichtlich, dass es die »Rasse« als Herrschaftskonstrukt gibt. Ihr sichtbares Merkmal ist die Hautfarbe. Viele Wörter, die dafür in Lateinamerika entstanden und bis heute gang und gäbe sind, waren zumindest ursprünglich diskriminierend. Der »Mulatte« etwa leitet sich vom spanischen mula ab, dem Maultier, was eine Kreuzung zwischen Pferd (in dem Fall der Weiße) und Esel (in dem Fall der Schwarze) ist. Das in Venezuela für solche Menschen gängige Wort pardo wiederum war ursprünglich eine Bezeichnung für buntscheckiges Vieh. Das Wort cimarrón, das für entlaufene Sklaven verwendet wurde, bezog sich zunächst auf entlaufene und verwilderte Haustiere; das englische Wort maroon ist eine Ableitung davon. Es wird heute von den Nachkommen der entlaufenen Sklaven in Jamaika mit Stolz als Selbstbezeichnung verwendet.

Ich selbst war stolz darauf, als mich einmal ein haitianischer Vodou-Priester nach einem langen Gespräch einen gran nèg genannt hat – was wörtlich übersetzt »großer Neger« heißt und Achtung ausdrücken soll. Hätte er sich auf die Hautfarbe bezogen, hätte er nicht nèg, sondern nwa gesagt und es wäre auf mich nicht anwendbar gewesen. Auch der »Neger« ist, wie die »Rasse«, nach dem kamerunischen Postkolonialismustheoretiker Achille Mbembe ein Herrschaftskonstrukt, das unabhängig von der Hautfarbe analysiert werden kann, im allgemeinen Sprachgebrauch aber damit zusammenfällt. Das haitianische Kreyòl hat die ursprünglich negative Konnotation des nèg von der Hautfarbe getrennt, das Wort ins Positive gewendet und zu einem Teil schwarzen Selbstbewusstseins gemacht. Die Sprache kennt zahlreiche Wörter zur Bezeichnung der Schattierungen zwischen schwarz und braun. Sie werden ganz selbstverständlich verwendet und beziehen sich nicht nur auf die Hautfarbe eines Menschen, sondern gleichzeitig auf seine soziale Stellung in der Gesellschaft, je heller, desto höher. Natürlich ist die Übereinstimmung von Äußerlichkeit und Sozialem eine Nachwirkung des europäischen Rassismus der Kolonialzeit. Wer aber heute in Haiti nicht mindestens zwischen Schwarzen und Mulatten unterscheiden will, dem fehlt ein wichtiges Koordinatensystem zum Verständnis des Landes. In diesem Sinn werden auf den folgenden Seiten auch Wörter verwendet, die die ganze Hässlichkeit des europäischen Kolonialismus in sich tragen, die aber gleichzeitig nötig sind, um koloniale und postkoloniale Strukturen zu verstehen. Sie sind nie diskriminierend gemeint.

Die Recherchen für dieses Buch gehen viel weiter zurück als die Idee dazu. Ich war viele Male als Reporter in der Karibik und in Afrogemeinden in Lateinamerika unterwegs. Die Menschen dort haben ihren Alltag mit mir geteilt, haben sich Zeit genommen, haben meine Fragen beantwortet. Sie haben versucht zu erklären, und ich habe versucht zu verstehen. Dafür bin ich ihnen dankbar. Auch ihnen bin ich es schuldig, dies alles aufzuschreiben.

Ein Buch zu schreiben, ist meist eine einsame Angelegenheit. Bei diesem Buch war ich nie allein. Kaum war die Idee geboren, kam – zufällig – Laura Nadolski als Praktikantin in unser Journalismusbüro und wollte eigentlich nur ein paar Monate bleiben. Sie hat dann mich und das Buch über die vier Jahre seines Entstehungsprozesses begleitet. Sie war von uns beiden die bessere Literaturrechercheurin, sie hat mein äußerst mangelhaftes Französisch ausgeglichen, war meine erste Leserin und meine erste Kritikerin. Und sie hat mir aus den Motivationslöchern geholfen, in die man beim Schreiben bisweilen fällt. Ohne sie wäre das Buch nicht so geworden, wie es geworden ist.

Kapitel 1

Haiti: Die verarmte Wiege der Freiheit

Der Sklavenaufstand, der Befreiungskrieg, der Weg in den postkolonialen Schuldenstaat – und ein rebellischer Geist, der bis heute wirkt.

Es waren die letzten Tage vor dem zweiten Sturz von Präsident Jean-Bertrand Aristide im Februar 2004. Mein haitianischer Helfer und ich kamen aus Gonaïves, der Stadt, in der zweihundert Jahre zuvor die Unabhängigkeit Haitis ausgerufen worden war, und fuhren durch eine Gegend, die man »Savane désolée« nennt. In der Trockenzeit ist sie tatsächlich so, trostlos. Es ist staubig, so staubig, dass die wenigen an Hexenhäuschen erinnernden Holzhütten am Straßenrand den abblätternden Anstrich unter einer weißen Pulverschicht verbergen. Das Gras in der hügeligen Landschaft ist braun verbrannt. Grün sind einzig die Kakteen, und sie sehen so aus, wie Kinder sich Kakteen in einer Wüste vorstellen. Wir waren allein. Kein anderes Auto weit und breit.

Plötzlich, wie aus dem Nichts, überholte uns ein weißer Geländewagen und stellte sich quer auf die Straße. Ein zweiter versperrte den Rückweg. Aus jedem der beiden Wagen sprangen vier Männer. Der Stahlhelm schwarz, die Gesichtsmaske, die Uniform, die schusssichere Weste, die Stiefel – alles schwarz. Jeder hatte ein M-16-Sturmgewehr im Anschlag. Sie sprachen haitianisches Kreyòl, laute schnelle Befehle. Ich verstand kaum ein Wort. Aber man weiß auch so, was man einer solchen Situation tun muss: Mit langsamen Bewegungen die Papiere aus der Tasche fingern, langsam die Wagentür öffnen, langsam aussteigen, die Papiere abgeben, sich zum Auto drehen, die Hände aufs Dach legen, die Beine breit. So standen wir in der sengenden Sonne, jeder mit dem Lauf eines entsicherten Sturmgewehrs an der Schläfe.

Von dem Mann, der mich bedrohte, sah ich außer der Uniform nur die Augenpartie. Ich sah, dass auch er schwitzte und dass in seinen Pupillen ein unsicheres Zittern war. Das machte auch mich unsicher. Ich sagte meinem Helfer, er solle mit ihnen reden, egal was. Er solle nicht aufhören zu reden. Solange er rede, werde uns nichts passieren. Und er redete. Er konnte sich hinterher nicht mehr an alles erinnern, was er ihnen erzählt hat. Wir hatten das Gefühl, zwei Stunden so in der Savane désolée gestanden zu haben, aber da kann man sich täuschen; subjektiv dauern solche Situationen extremer Adrenalinausschüttung viel länger, als sie es objektiv sind. Irgendwann gaben die Männer uns unsere Papiere zurück und sagten, wir sollten weiterfahren. Sie waren genauso schnell verschwunden, wie sie gekommen waren.

Mein Helfer wusste, das war ein Kommando der Brigade de Recherches et d’Intervention (BRI), der schnellen Eingreifbrigade der Polizei. Eine Spezialeinheit mit damals nur wenigen Dutzend Mitgliedern, von der Menschenrechtsanwälte sagten, sie mache keine Gefangenen. Mein Helfer kann bis heute nicht erklären, warum wir davongekommen sind. Am ehesten, glaubt er, habe uns meine weiße Hautfarbe gerettet: Es könne sein, dass die Polizisten nicht sicher waren, ob ihnen die Leiche eines weißen Ausländers bei ihren Vorgesetzten nicht mehr Scherereien als Lob einhandeln würde. Und warum hatten sie uns angehalten? Da sei er sich sicher. Ihre Informanten hätten mich gesehen.

Wir hatten uns in Gonaïves mit Butteur Métayer getroffen, damals der Anführer einer bewaffneten Bande, die sich die »Kannibalenarmee« nannte und behauptete, sie sei eine politisch motivierte Guerilla. Sie hatte ihr Hauptquartier in Raboteau, einem am Meer gelegenen großen Slum. Ein gutes Dutzend Gerippe von abgetakelten Fischerkähnen lag am Strand, dahinter ein Gewirr von Hütten aus Pappe und Wellblech. Dazwischen ein paar heruntergekommene karibische Holzhäuser und das eine oder andere solide Gebäude aus Beton oder Stein. Auch ein paar ausgebrannte Ruinen – vom letzten Polizeieinsatz. Sicherheitskräfte trauten sich damals nur mit mehreren Hundertschaften nach Raboteau, und sie fragten nichts, bevor sie scharf schossen. Raboteau galt als aufmüpfiges Viertel, als Hochburg der Gegner Aristides unter den armen Leuten. Breitere Straßen waren alle paar Meter mit Barrikaden blockiert. Autos kamen nicht durch. Wer sich schnell bewegen wollte, tat dies auf dem Soziussitz eines der vielen Mototaxis. Ein Weißer hinten auf so einem kleinen Motorrad fällt auf. In Raboteau wohnen nur Schwarze.

Butteur Métayer hatte sein Hauptquartier in einer windschiefen engen Blechhütte. Man erreichte sie nicht mit dem Mototaxi; die letzten Meter musste man sich zwischen anderen Hütten hindurchschlängeln. Die Mototaxis warteten auf der nächsten Straße mit laufendem Motor. Die Abmachung war, wenn die Wachposten Métayers etwas Verdächtiges wahrnähmen, werde das Interview abgebrochen, und wir müssten schnellstens verschwinden. Er wollte das dann auch tun.

Hinter Métayer war die Hälfte einer alten Tischtennisplatte als Tafel an einer Wand aus Wellblech befestigt, darauf Kreidezeichnungen mit Buchstaben, Kreisen und Pfeilen, die wohl geplante militärische Operationen abbilden sollten. Waffen sah man nicht. Métayer, rund, untersetzt und mit schon lichtem Haar, war damals vielleicht vierzig Jahre alt und der meistgesuchte Mann Haitis. Er trug Bermudashorts, Plastikschlappen und ein verschwitztes weißes Unterhemd. Er sprach mit sanfter Stimme ein passables Englisch; er hatte das in den USA gelernt, wo er ein paar Jahre gearbeitet hatte. Die Leitung der Kannibalenarmee hatte er erst vor ein paar Monaten übernommen, von Amiot, seinem Bruder. Der war ermordet aufgefunden worden.

Amiot Métayer war der Führer einer kriminellen Bande, die im Drogenhandel aktiv war und gelegentlich im Auftrag Aristides Menschen einschüchterte oder gleich umbrachte. Die USA machten Druck. Sie wollten, dass Amiot als Drogenhändler festgenommen und ausgeliefert werde. Er wurde auch verhaftet, bei einem Überfall seiner Kannibalenarmee auf das Gefängnis von Gonaïves aber wieder befreit. Er drohte zu plaudern, und er wusste wohl viel über die dunklen Seiten des Aristide-Regimes. Seine Leiche wurde in einem Dornengestrüpp am Rand der Savane désolée gefunden.

Nachdem das Gespräch mit seinem Bruder und Nachfolger Butteur tatsächlich abrupt abgebrochen worden war, hatten wir auf dem Rückweg nach Port-au-Prince an diesem Dornengestrüpp angehalten. Mein Helfer, ein Richter, der unter anderem in Frankreich und Belgien ausgebildet worden war, wusste, dass man der Leiche Amiots die Augen ausgerissen hatte. Und er glaubte auch zu wissen, warum: Auf der Netzhaut eines Toten brenne sich das letzte Bild ein, das er im Leben gesehen habe. Das könne man im Labor sichtbar machen und habe dann – das Konterfei des Täters. Der Leiche die Augen auszureißen, sei nichts anderes gewesen als eine Schutzmaßnahme der Täter.

Wir machten im Auto Scherze darüber. Ich zog ihn auf, sagte, das mit den herausgerissenen Augen und der Netzhaut, das sei doch alles Vodou-Glaube. Dann überholte uns der weiße Geländewagen.

Die nächsten Tage sollten nicht viel besser werden. In Portau-Prince gab es Demonstrationen gegen Aristide. Wir gerieten immer wieder in Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und den sogenannten Chimères, Schlägertrupps aus den Armenvierteln, die Aristide bis aufs Blut verteidigten. Oft mischte sich auch die Polizei in solche Straßenschlachten ein, eher auf der Seite der Chimères. Es wurde scharf geschossen. Wir rannten viel, kauerten hinter unsicheren Deckungen.

Haiti war in jenen Tagen so, wie es oft dargestellt wird, aufrührerisch und gewalttätig und voll von Kannibalen und Schimären, von Aberglaube und Vodou. Es fehlte nur noch eine Naturkatastrophe, ein Hurrikan oder ein Erdbeben. Graham Greene hatte schon 1966 in seinem Haiti-Roman Die Stunde der Komödianten geschrieben: »[...] wer wusste, ob sich nicht ein paar Journalisten einige Tage hier aufhalten wollten, um eine Reportage über ein Land zu schreiben, das sie zweifellos ›die Albtraumrepublik‹ nennen würden«.

Und doch ist diese Albtraumrepublik die Wiege der Freiheit Lateinamerikas und der Karibik, nach den Vereinigten Staaten von Amerika die erste unabhängige Republik des Kontinents. Ohne Haiti wäre Simón Bolívar, der Freiheitsheld Südamerikas, nicht zu dem geworden, der er war. Ohne dieses kleine und bitterarme Land wäre die Unabhängigkeit Lateinamerikas zumindest so nicht zustande gekommen. Von Haiti und danach von den anderen ehemaligen Sklaveninseln der Karibik kamen in den vergangenen zweihundert Jahren immer wieder entscheidende Anstöße, selbst für die Unabhängigkeitsbestrebungen Afrikas und die Black-Power-Bewegung in den USA. In Haiti fand der größte und erfolgreichste Sklavenaufstand der Geschichte statt. Die aus Afrika importierten Schwarzen, die für die Kolonialisten nichts anderes waren als ein zum Verbrauch bestimmtes Arbeitsgerät in Menschengestalt, haben ihre weißen Peiniger vertrieben. Sie waren die ersten, und sie sind bis heute die einzigen. Sie wissen das, selbst einfachste Leute, die weder lesen noch schreiben können. Und sie sind stolz darauf.