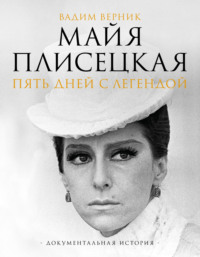

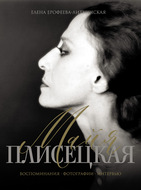

Loe raamatut: «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой. Документальная история»

Звезды века

Фотография на обложке – Фильм «Анна Каренина». Бетси. 1966 год. Фото Валентина Мастюкова. ТАСС.

Фотография на 4-й сторонке обложки – Вадим Верник. Фото Хвича Кварацхелия.

Фотография на титульном листе – «Айседора». 1986 год. Фото Александра Макарова. РИА Новости.

Фотографии на страницах 14, 15, 26, 29, 37, 50, 54, 63, 65, 66–67, 70, 72, 74–75, 76, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 125, 126–127, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 145, 146, 148, 154–155, 157, 158, 159, 162, 165, 166–167, 168, 169, 170, 171, 174, 176–177, 178–179, 180, 181, 185, 186, 190, 192–193, 194, 196, 197, 198–199, 202, 204, 207, 208, 210–211, 218–219, 222, 225, 227, 228–229, 231, 236, 237, 238, 239, 242, 250 предоставлены ФГУП МИА «Россия сегодня»; 64, 71, 94, 184, 205, 212–213, 226, 248–249, 255 – ТАСС; 58, 103, 123, 252–253 – EastNews; 232, 234–235 – Getty Images.

Вклейка 1: фотографии на страницах 12, 13, 14, 15, 16 предоставлены ФГУП МИА «Россия сегодня»; 6 – ТАСС.

Вклейка 2: фотографии на страницах 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 предоставлены ФГУП МИА «Россия сегодня»; 4, 6 – ТАСС.

Издательство благодарит Наталью Бойко, Оксану Малышеву и Дмитрия Воробьева за помощь в подготовке книги, а также Бориса Мессерера, Екатерину Белову, Елену Фетисову, Алексея Бражникова и Валентина Барановского за предоставленные фотоматериалы.

© Верник В.Э., текст, 2024

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024

Предисловие

Шаг навстречу

Майя Плисецкая. Сочетание несочетаемого. Безграничный стихийный талант – и строгий канон классического балета. Лучшая Кармен, сама страсть, женская неуправляемая сила – и многолетний стабильный семейный союз. Самая свободная в своем поведении советская женщина, запертая в золотую клетку. Великая балерина, перед которой бессильны границы возраста…

Детский альбом Вадима Верника о Большом театре.

Мне фантастически повезло. В 1996 году пять осенних дней я провел рядом с Майей Плисецкой в крошечном финском городке Миккели. Плисецкая там гастролировала, а я снимал о ней документальный фильм как автор и ведущий. Поразительно, но и сегодня я помню каждый миг нашего общения – настолько сильными были мои впечатления…

В детстве, когда все играют в футбол и прочие подвижные игры, у меня была одна страсть – театр. Я не ходил ни в какие кружки, не участвовал в конкурсах самодеятельности, а сидел в своей комнате и делал альбомы. Вырезал из газет и журналов статьи об артистах и спектаклях, фотографии, программки. С помощью канцелярского клея, авторучки и фломастеров все это обретало только мне ведомую жизнь. Это были альбомы о Большом театре, Московском Художественном, Вахтанговском, Малом театре, «Современнике», об артистах Татьяне Дорониной, Андрее Миронове, Юлии Борисовой… Тираж каждого такого альбома – один экземпляр. Читателей – двое, папа и мама. Иногда папа, главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, с гордостью показывал мои альбомы героям публикаций, которых записывал в своих постановках, и тогда аудитория разрасталась до трех человек. В седьмом классе я сделал альбом про Олега Николаевича Ефремова, и в награду получил его письменный отзыв: «Дорогой Вадим! Надеюсь и верю, что ты будешь Белинским конца XX века!». Вот так, ни больше – ни меньше.

Детский альбом Вадима Верника. Автограф О.Н. Ефремова.

Как-то папа позвал нас с Игорем в свой радиоспектакль. Он записывал «Обелиск» Василя Быкова и ему нужны были детские голоса. Компанию нам составила актриса Светлана Радченко, сыгравшая всех мальчиков в ТЮЗе и абсолютно органичная в этом амплуа. Но главное началось, когда у микрофона рядом с нами встал Михаил Ульянов. Вот он творил чудеса! После записи Михаил Александрович написал на оборотной стороне своей фотографии: «Вадику дружески и с верой, что ты найдешь свое призвание». А я уже в шестом классе твердо решил поступать в ГИТИС на театроведческий факультет.

Правда, однажды возник соблазн свернуть на актерскую дорогу. Мы с Игорем, вместе с другими сверстниками, несколько раз выходили на сцену ТЮЗа в спектакле «Будьте готовы, Ваше высочество!». Юный принц Дэлихьяр Сурамбук из придуманной писателем Львом Кассилем страны Джунгахории приезжает в пионерский лагерь «Спартак», где его восторженно встречают советские дети. Эти восторженные дети и были мы, а восточного мальчика-принца играла народная артистка СССР 50-летняя Лидия Николаевна Князева. Выходить на сцену мне нравилось недолго, опять потянуло к моим домашним альбомам. Все-таки вера в предлагаемые обстоятельства – сугубо актерское качество, которого мне явно не хватало.

Tasuta katkend on lõppenud.