Loe raamatut: «Saga del ángel caído. El resiliente»

Índice

(1) Batman

(2) Perro Negro

(3) Epidemia

(4) Caída de Illia

(5) Esther

(6) Adiós Desamparados

(7) Llegada a Mendoza

(8) Alameda I

(9) Gira a Japón

(10) Colombia

(11) Panamá

(12) Centroamérica

(13) México

(14) Las Vegas

(15) Salt Lake City

(16) Los Ángeles

(17) San Francisco

(18) Hechos importantes en Los Ángeles (Disney) y San Francisco (Universal Studios)

(19) San Francisco I

(20) San Francisco II

(21) Conciertos

(22) Conciertos antes de la gira

(23) Prestos a partir a Japón

(24) Viaje de ida a Japón - Boeing 747 de Pan American

(25) El seminario en Japón

(26) Actividades en Japón

(27) San Francisco de vuelta de Japón

(28) Viaje de vuelta a Chile

(29) Anotaciones del viaje - Pamperito

(30) Cartas

(31) Comida - Falta de comida

(32) Agua - Falta de agua

(33) Familias anfitrionas

(34) Diversión en el Pamperito

(35) Necesidades de pis y caca

(36) Refrescarse en el viaje con el Pamperito

(37) Reflexión final

(38) Alameda II - vuelta de Japón

(39) Calle Rioja, “La Cuarta de fierro”

(40) Sexo, drogas, rock & roll

(41) Sexo, apariciones, revelaciones

(42) Sexo, revelaciones y música progresiva

(43) Recuerdos de vidas pasadas

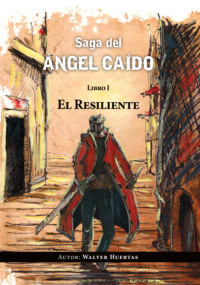

Libro 1

El Resiliente

niñez y adolescencia

1963-1976

Walter Huertas

Huertas, Walter

Saga del ángel caído : El resiliente / Walter Huertas. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Pampia, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-47607-8-4

1. Novelas Biográficas. I. Título.

CDD A863

.

Esta novela está basada en acontecimientos y personas reales, pero para una mejor comprensión y resguardo de sus identidades,

algunos nombres han sido retocados.

(1) Batman

Era una época muy distinta a la actual. Aire fresco recorría las casas, y las puertas, de noche en verano, quedaban abiertas.

Los padres estaban en el comedor diario, haciendo la tertulia del día. Habían terminado de cenar.

El niño caminaba tranquilo, con sus pantalones cortos recibía la frescura del aire que entraba desde la puerta de la calle.

Se sentó en uno de los escalones de la entrada. A esas horas por la calle pasaban muy pocos coches y la pequeña luna clara y las estrellas parecían brillar con más luz que de costumbre.

Mientras miraba hacia arriba, el niño comenzó a preguntarse ¿qué hago acá? ¿por qué tengo que ser niño, crecer y morir si yo no quiero eso? ¿existirán otros planetas habitados?

Todo esto pasaba por la mente del niño, y su cuerpo de apenas seis años, continuaba sentado, sintiendo el frescor de la noche de verano en su pueblo natal, San Juan, una provincia de Argentina casi a los pies de la Cordillera de los Andes.

Su padre lo vio tieso, casi mustio, mirando el cielo. Ya había terminado el último programa en la TV del pueblo de aquella época de los sesenta. Se acercó al “Churi” (así le decían al niño, que en idioma originario quería decir “bonito”) que estaba de espaldas sentado en los escalones mirando al infinito.

-Acá mirando las estrellas, papi. ¿Cuántas hay en el cielo? -

El padre lo miró nuevamente.

-Son muchísimas, Churi. Vamos adentro, hay que dormir, vos tenés que ir a la escuela y yo trabajo temprano. -

Entonces, sin decir nada más, el pequeño se levantó, fue hacia su habitación, que compartía con su hermano Jorge y escuchó cómo el padre cerraba la puerta y ponía llave.

La casa de Churi era muy grande, medía unos diez metros de ancho, cuarenta y cinco metros de fondo, y tenía cochera, living, sala de estar, patio, galería interna, habitación de los padres, baño, habitación de los chicos, comedor diario, cocina, lavandería, dos depósitos, fondo, galería y patio de atrás. La casa tenía un poco más de treinta años y estaba ubicada en un barrio de gente de buen pasar económico. El niño no tendría penurias económicas hasta los siete años.

La casa tenía una puerta que daba a una galería, otra a un pasillo estrecho que comunicaba con el baño y una gran ventana, alta y ancha, por donde podía verse el patio y la galería del fondo.

Nuestro niño tenía la sensación de que esa noche de verano, su vida había comenzado. Tenía vívidas algunas imágenes anteriores, breves flashes de cuando era más chico, incluso de cuando tenía unos pocos meses y estaba en la cuna, pero con el tiempo se irían degradando en su mente. En su juventud y luego ya anciano, serían solo sombras casi ancestrales de un pasado en realidad muy cercano.

El padre, la noche anterior, había dicho que tenía escuela, pero eso no era cierto, ya que era verano y navidad se acercaba. Churi no dijo nada en ese momento porque sabía que su padre estaba agotado por el trabajo.

Esa mañana, luego de “la noche de las estrellas”, comenzaría para el niño un verano que no olvidaría jamás. Él no lo sabía, pero el recuerdo de ese verano lo ayudaría en el futuro en momentos muy duros, cuando se debatiera entre la vida y la muerte. En tiempos de grandes penurias, lo mantendría vivo, atento, fuerte.

Sería esta época el inicio, ya que el invierno siguiente sería, para nuestro protagonista, aún más fuerte, y así sucesivamente durante muchos años más. Pero este verano estaba signado por ser el primero en que le ocurrirían hechos extraordinarios e históricos que marcarían su vida.

Aunque no hubiera escuela, de todas maneras, Feliza, su mamá, lo levantaba temprano, apenas un poco más tarde que cuando no tenía clases, alrededor de las nueve de la mañana.

Churi estaba desayunando un tazón de mate cocido con tostadas de pan casero untadas con aceite de oliva -primera prensada- y un poco de sal. También había en la mesa el exquisito dulce de zapallo que preparaba su madre.

Hacía poco que habían podido cambiar la cocina de fogón a garrafa, y tenían en el fondo un horno a leña donde la madre de Churi cocinaba unas empanadas maravillosas, que “chorriaban”, es decir, que al morderlas salía por todos lados un jugo delicioso.

Esa mañana en particular era muy importante, faltaban apenas unos días para su cumpleaños número siete. Una amiga de su hermano, que antes había sido su novia, había prometido buscarlo para acompañarlo al kiosco de la esquina y comprar su primera “Billiken”.

Aunque el niño no sabía leer bien, su padre, que era artista plástico desde los cuatro años, lo había entrenado en la observación. Además de dibujar desde el primer año de vida, Walter, que es el nombre real del Churi, a su corta edad no sólo tenía un oído privilegiado, sino que también sabía distinguir las distintas formas geométricas y colores y manejaba las tijeras de cortar papel.

Mónica, la chica que le había prometido el “Billiken”, le había asegurado firmemente que le enseñaría a leer con esa revista, por lo que Walter estaba muy expectante, sentado en los sillones del comedor, esperando que sonara el timbre y correr a abrirle la puerta a su nueva maestra.

Casi a las once treinta llegó Mónica. Desde las diez el Churi estaba esperando. Cuando la vió inmediatamente le tiró los brazos, ella lo abrazó y le dio un tierno beso en la mejilla.

-¿Tu mamá, Churi? -

-Está en la cocina…-

La chica entró y fue directamente al fondo, ya conocía la casa. Habló unas palabras con Feliza y luego fueron al kiosco.

Walter caminaba contento de la mano de Mónica, miraba el sol, sentía el aire cálido y tranquilo de la mañana. De repente, todo comenzó a oscurecerse.

-El eclipse, es hoy ¡vamos rápido al kiosco! - dijo Mónica y comenzaron a correr. Luego de comprar la revista, le dijo al Churi que se fuera a su casa mientras ella buscaba algo para poder ver el gran fenómeno astronómico.

En la esquina estaban Andrés, el chico rico de la cuadra, Gabriel, el negrito, hijo de la sirvienta “Ketty”, mirando el eclipse con una radiografía. Walter se acercó a ellos

- Hola chicos, ¿me prestan para ver? - preguntó.

Los chicos lo miraron y sin más, siguieron viendo el cielo, ignorando completamente al Churi.

-No sean malos, déjenme ver un ratito…- insistió el niño.

Gabriel lo miró amablemente esta vez y accedió.

-La radiografía es mía, te la presto un ratito… tenés que mirar por la parte negra. - le señaló.

Andrés se enojó y se fue a buscar otra radiografía a su casa.

- ¿Ves cómo la luna tapa al sol? - preguntó Gabriel.

- Sí…sí. - respondió emocionado el niño. Día histórico si los hay para nuestro pequeño Walter Cuevach, alias el Churi.

En esos instantes Mónica llegó a la esquina, tomó a Walter del brazo y le dijo:

-Vamos a tu casa, tu mamá te espera. - y se alejaron del grupito creciente que miraba por turnos cortos el cielo con la radiografía de Gabriel.

En su casa la puerta estaba sin llave, entraron y Mónica corrió rauda hacia el fondo. Churi se quedó sentado en un sillón mirando el maravilloso “Billiken”, que parecía no decir nada del eclipse, pero traía un bricolaje para recortar muchas cosas, entre ellas un periscopio. Walter, fascinado, miraba y re miraba cada hoja.

Mónica se sentó a su lado y comenzó a enseñarle a leer con la primera hoja como le había prometido. El Churi ya algo sabía, algunas vocales, sonidos y palabras le habían enseñado su hermano y su padre, y en la escuela, ya que iba bastante adelantado, algo más había aprendido. En menos de una semana, y ya con siete años recién cumplidos, nuestro niño ya podía leer la totalidad de aquel “Billiken”.

Se acercaba el día de Reyes, otra fecha que sería histórica para Walter. En esta oportunidad sería por un acontecimiento triste que lo acompañaría hasta su vejez. Una historia de descontento y muerte.

Pero durante los días que siguieron al Eclipse pasaron varias cosas más en la vida del “Bonito”.

Todos los días se levantaba, desayunaba y corría al living donde estaba la biblioteca y la colección de “Lo sé todo”, una serie de libros tipo enciclopedia estudiantil de aquella época.

Leía de a poco, con perseverancia, desde la mañana hasta entrada la tarde. Leyó todos los libros de la colección, que eran en total doce y que su padre conservaba en aquella biblioteca. El Churi se enteró de los cavernícolas, del Universo, el tren bala japonés, la historia del automóvil, entre muchos otros temas variados.

Pero no encontró mención alguna a la vida en otros planetas, ni sobre la cantidad de estrellas. Descubrió muchas cosas, pero aquello que lo intrigó esa noche, no tenía respuesta aún.

Pasó fin de año y los padres de Andrés, los ricos que vivían en la casona de dos pisos de la esquina, adornaron, como todos los años, un pino enorme que tenían en el patio delantero y que llamaba la atención de todos los que pasaban por allí. Lo llenaron de focos de 45 watts de distintos colores, que el jardinero de los Casab (el apellido de Andrés) prodigaba con un gran cableado.

Era verdaderamente imponente ver en la esquina, casi al lado de la vereda, el pino de unos ocho metros de altura, con ramas enormes abajo, iluminado de todos colores. Una imagen que siempre sería recordada en aquel barrio.

Nadie se imaginaba que aquella sería la última vez que se iluminaría aquel enorme pino.

La tarde anterior al día de Reyes, un amigo de nuestro protagonista, que vivía unos cuantos metros más allá de la esquina, se juntó con los chicos de la esquina, ya que tenían planeada una carrera de autitos en la que todos los varones del barrio querían participar.

Hablaron largamente acerca de dónde construirían la pista, cuál sería el premio, qué tipos de autitos correrían, en fin, las reglas en general de aquel campeonato.

Uno de los participantes, hijo del bodeguero de la vuelta de la esquina, tenía el timón de la charla, ya que era el más grande junto con otros dos chicos que rondaban los once y doce años. En medio de la reunión tuvo lugar una disputa y Andrés, como siempre, se fue a su casa. Churi les discutía el tamaño de la pista, argumentando que debía ser en la tierra, mientras que los muchachos más grandes querían hacerla de tiza en el cemento de la vereda.

- ¿Qué sabés vos, pendejito? A ver, ¿Quiénes son los Reyes? - le increpó el chico más grande -No sabés… los Reyes son los padres y vos de carreras de autitos no sabés nada, si ni siquiera sabés quiénes son los Reyes. -

-¡¡Mentira!! - gritó Walter después de mirarlo unos instantes y también corrió a su casa.

“¿Será cierto? Y si…yo no los vi nunca…” pensó. No era la primera vez que escuchaba esta afirmación, ya durante el año y en la escuela, en varias conversaciones de recreo el tema de los Reyes había sido discutido.

Esa noche esperó pacientemente en su cama a que todos estuvieran dormidos y finalmente pudo ver cómo su madre guardaba algo en el mueblecito de la sala de estar. Churi sabía abrirlo, su hermano Jorge ya le había enseñado.

Sigiloso, caminando por la galería interna, entró al living estar y con mucho cuidado abrió el mueble, sacó el paquete y lo tanteó con sus manos. Había algo como de plástico finito. Sacó el objeto un poco y notó que era de color gris y negro. Sí, lamentablemente tenía el sello de Batman en la parte negra. Era sin lugar a duda el traje de Batman, el regalo que le había pedidos a los Reyes.

Lo guardó con el doble de sigilo, con una suavidad extraordinaria y sin hacer ni un solo ruido, volvió a la cama donde desolado, lloró hasta que se durmió.

A la mañana siguiente, Jorge lo movía para despertarlo.

- ¡Churi, fíjate, hay un paquete en la mesa de la galería! ¡Es tu regalo de Reyes! -

Walter lo miró, se miraron, y en unos segundos Jorge entendió que su hermano ya no se despertaría gritando y corriendo hacia sus zapatos para ver si los camellos se habían comido el pasto y tomado el agua.

Se vistió tranquilo, caminó sin prisa y tomó el paquete con desilusión. Lo llevó hasta su cama y lo abrió. Efectivamente, adentro había un traje de Batman de puro plástico, con capa, pechera, máscara, guantes y cinturón.

Salió a la calle sin desayunar, a mostrarle a Gabriel, su vecino de al lado, el traje de brillante látex y plástico.

Había afuera otros pibes reunidos en la esquina. Al acercarse, divisó otro Batman, que tenía el traje completo, como el original. Era el hijo del bodeguero que presumía orgulloso su disfraz.

Andrés llegó corriendo también. Era más pequeño y tenía una especie de negación de la realidad. Se acercó con un traje completo, con botas y todo, de Superman.

-Yo soy Superman…Superman vuela…Batman no. - les dijo a los chicos que estaban en la esquina y luego se fue a su casa. El bodeguero también tomó su ruta y Gabriel, que tenía el traje del Zorro, volvió a su casa y la reunión se dispersó.

Esa tarde, Churi vio su programa favorito vestido como el personaje que tanto le gustaba y veía por TV en blanco y negro. No había visto, hasta ese momento, ningún Robin por el barrio.

Llegando la noche, cuando en la casa de Walter estaban por cenar, se escucharon sirenas y algunos gritos y alguien tocó el timbre.

Feliza fue a ver quién era, pues habían tocado, pero no entró con nadie. Walter y Primo (así se llamaba su padre) se quedaron cenando hasta que de pronto apareció de nuevo Feliza con lágrimas en los ojos y voz nerviosa esbozó:

-Quedate acá, Churi. Con papá vamos a ver algo…no salgas. - tomó del brazo a su marido y salieron los dos.

Churi obviamente no acató las órdenes de su madre y se asomó hasta la puerta, desde donde vio como muchas personas corrían hacia la casa de los Casab. De pronto escuchó el grito “¡Andrés!” y se acercó hasta la vereda. Allí vio como la ambulancia se iba y detrás de ella, el auto de don Casab.

La sirvienta se había quedado con los otros dos hermanos de Andrés, y había mucha gente y policía en los alrededores, pero con el pasar del tiempo comenzaron a dispersarse.

Churi se volvió a los escalones y poco después llegaron sus padres. Primo sostenía a su madre que lloraba, impresionada. Los dejó pasar y volvió a caminar lentamente hacia la esquina, envuelto en la noche tibia y estrellada.

De pronto sintió como una voz y miró hacia el balcón de la casa de los Casab, donde le pareció divisar algo rojo que volaba. Luego escuchó una risa y finalmente un grito.

Walter volvió corriendo hasta la vereda de su casa y atravesó la puerta. En el living Primo consolaba a Feliza que, entre sollozos, preguntaba “¿por qué lo dejaron solo?”.

A la mañana siguiente, Churi fue a buscar a Gabriel. No había ningún chico en la calle, ni en la vereda. Ketty, la patrona de la madre del Gabi, lo atendió y dulcemente le dijo:

-Hola Churito…ya te llamo al Gabi. - La casa era una especie de mansión de principios del siglo XX y la servidumbre vivía en el fondo.

Ni bien apareció Gabriel, Walter indagó

-Negro, ¿vos sabés algo? -

-Parece que el Andrés, peleando o discutiendo con la hermanita, le dijo que con el traje de Superman podía volar… Se tiró del balcón y cayó al pasto. Parece que murió esta mañana…mi mamá habló con la empleada del Andrés en el almacén. - respondió conciso, Gabriel.

Ese diálogo, que tanto recordaría Churi durante su vida, se vio interrumpido por el grito de la mamá de Gabriel, que lo llamó a entrar y cada uno se fue a su casa.

Con el tiempo los Casab se fueron de esa casa, ya que su hija más pequeña también murió dentro, al caer por las escaleras. La esquina dejó de ser el centro de reunión, se tapiaron puertas y ventanas y aquel pino, que había iluminado todo el barrio, se secó rápidamente hasta quedar como un poste, con sus ramas delgadas caídas.

Había noches en que algunos vecinos decían escuchar gritos y risas de niños dentro de esa casa. Walter nunca más quiso mirar aquel balcón, aunque cuando pasaba frente a él, de camino a comprar sus “Billiken” sentía una especie de ruego y cierta presencia dulce que seguramente habitaba aquel caserón de dos pisos.

Todo comenzó a cambiar luego del episodio de Andrés, pero lo más importante fue que Churi se dio cuenta que los días ya no pasaban en vano, que había despertado.

Nuevos sucesos, algunos gloriosos y otros no tanto, tendrían lugar todavía en aquel verano.

(2) Perro Negro

Cuando recordaba a su amigo de la esquina, lo pensaba con observación más minuciosa. Se acordaba que siempre tenía esa sensación cuando Andrés volvía a su casa ofendido o enojado. No era un niño tan bueno, era muy malcriado y ciego a la realidad del mundo, siendo un chico que tenía de todo.

El Churi no podía darse los gustos. De todos sus amigos del barrio, él era el único que vivía en una casa alquilada. El padre de Walter era un pequeño empresario, tenía un taller de armado de electrodomésticos. No les faltaba nada, pero no podían salir de vacaciones, a lo sumo iban a la finca de unos tíos o de sus abuelos. Vivía otra realidad.

Pero el Churi sí estaba seguro, cada vez más, de que experimentaba una inexplicable sensación y que el tiempo se detenía cuando percibía que algo iba a suceder. Su percepción era todavía muy rudimentaria, ya que tenía apenas siete años.

Poroto, como le decían al papá de Walter, de mañana trabajaba en la facultad de arquitectura como secretario del decano. Consiguió para Churi que los sábados en la mañana fuera a pintar a los talleres de acuarela, al aire libre, en el parque de la ciudad.

Su mamá lo acompañaba, pues tablero y carpeta no podía llevarlos solo. Feliza se quedaba con él las dos horas que duraba el taller. Siempre contaría orgullosa como su hijo pintaba y dibujaba mucho mejor que algunos de los estudiantes de aquella facultad.

Cuando pintaba la naturaleza, el Churi copiaba exactamente lo que veía. Desde niño tuvo una característica irrefutable; sólo jugaba o hablaba de lo que veía, no imaginaba, tenía un pensamiento muy fáctico y un razonamiento absolutamente desprovisto de fantasías, salvo cuando imitaba a los personajes de la TV, pero que sabía que no eran reales.

Con el estudio de la acuarela y el dibujo del natural, afianzó su anclaje a la realidad, a todo lo que se podía ver y tocar.

El Churi percibía desde otra perspectiva la realidad de su niñez y la de sus pares, aunque no dejaba que esto fuera un impedimento a la hora de dejarse llevar en algún juego con otros niños. Pero por lo general Walter era un niño solitario, siempre enfrascado en algún proyecto o nueva búsqueda de conocimiento.

Una tarde no se sintió bien, tenía tos. Había jugado mucho a la pelota en el baldío de enfrente que, aunque estaba tapiado, el Churi se las ingeniaba para entrar y jugar con otros niños.

Se le tomó la fiebre, tenía 38 grados. El médico fue a atenderlo a su casa, algo muy común también en aquella época y le recetó reposo y un jarabe, tres días en la cama, dieta, sopa y compota. “Una porquería el jarabe y la sopa” rezongaba en su interior el Churi, pero el médico era uno de los mejores de la ciudad, así que sabía que debía obedecer calladito, si no, además, vendría correctivo con chancleta incluida.

Estaba ya en el tercer día, la fiebre había subido desde el segundo, pero le llevaban el desayuno y el almuerzo a la cama, dibujaba, pintaba y leía. Se sentía como un rey atendido en su propia casa.

Su madre abrió la gran ventana que daba al patio y galería del fondo, entró la luz y el aire de la mañana. Recién terminaba de desayunar y había retirado el desayunador así que estaba recostado, esperando que su madre le trajera el jarabe.

Cuando transcurría todo esto, de pronto tuvo una extraña sensación. Algo, alguien, estaba en el patio de atrás. No era grande, no sabía qué era. Miró hacia la ventana, entornando apenas los ojos y distinguió una sombra en medio de esa mañana clara.

Súbitamente, un perro negro trepó al borde de la cama, saltando desde el patio, pasando por la ventana y depositando sus cuatro patas a los pies de esta.

Quedó perplejo, los ojos rojizos del perro parecían los de un lobo y tenía un aliento muy pestilente. El animal gruñó y quedaron los dos mirándose frente a frente.

El niño fue hacia el respaldar que daba a la pared este de la casa y también se puso en cuatro patas.

Luego de mostrar con rabia los dientes blancos y sus enormes colmillos, se arrojó sobre el niño. Éste, sin inmutarse, lo esperó casi como un nadador y se tiró en una especie de clavado hacia la boca de aquel ser que parecía un perro y que se iba agrandando a medida que se abalanzaba contra el pequeño.

El chico, gritándole “¡demonio, te voy a destrozar!” se introdujo dentro del perro, entrando por la boca y destruyendo sus entrañas a medida que la fuerza de aquel clavado, casi como un trampolín hacía que avanzara fuertemente en el interior de la bestia.

Walter salió entonces por el culo del animal negro, cayó a los pies de la cama y se fue por el impulso al piso.

Feliza oyó el grito y un ruido, corrió hacia la habitación desde la cocina y al llegar vio como una figura oscura, con cola y patas se iba tras la ventana.

El “bonito” yacía en el piso cubierto con una especie de baba fétida y sangre en sus dedos. No propia, sino una que le había manchado parte del pijama también.

- ¿Mamá, lo viste al perro negro? - preguntó el Churi, agitado, con voz fuerte y nerviosa.

-Si, Churi. Debe ser de algún vecino…-

Días estuvieron averiguando en toda la manzana y otras cuadras si alguien tenía un perro de tales características. Nadie, absolutamente nadie, era propietario de tal perro.

Además, las paredes del fondo eran de más dos metros de alto, entrar se podía, pero saltar esa altura para salir, huir por los techos y patios de los demás vecinos que tenían perros (algunos eran bulldogs) y que no ladraran, era más difícil. Una experiencia que quedó guardada bajo siete llaves entre el Churi y sus padres.

Nunca se pudo explicar cómo la cama estaba totalmente desarmada, pero sin una mancha y el niño lleno de esa hediondez y con sangre en sus manos, cabello y ropa.