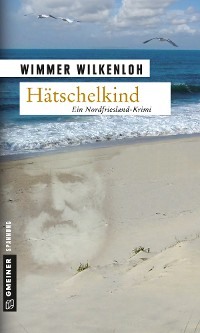

Loe raamatut: «Hätschelkind»

Wimmer Wilkenloh

Hätschelkind

Der erste Fall für Jan Swensen

Zum Buch

DEM HÄWELMANN AUF DER SPUR Ein Fotograf entdeckt eine Frauenleiche im Watt vor Sankt Peter-Ording. Da er den Kontakt mit der Polizei scheut, schickt er der Husumer Kriminalpolizei Fotos, die er am Tatort gemacht hat. Hauptkommissar Jan Swensen erfährt per Handy durch einen Kollegen von diesen Fotos. Er befindet sich gerade mit seiner Freundin auf dem Theodor-Storm-Symposium, wo ein Streit zwischen Experten über einen möglichen Storm-Roman ausgetragen wird. Bei den eingeleiteten Ermittlungen ist vor Ort keine Leiche zu finden, die Flut hat sie ins Meer gespült. Kurz darauf wird der Vorsitzende der Storm-Gesellschaft mit einem Herzschuss niedergestreckt und auch ein Journalist lebt nicht viel länger. Swensen, praktizierender Buddhist, tappt mit seinem Team im Dunkeln. Erst als er eines Abends erneut den Schimmelreiter liest, kommt er dem Mörder auf die Spur. Mit buddhistischer Weltsicht, psychologischer Unterstützung und Computertechnik gelingt es Jan Swensen, Licht ins Dunkel zu bringen …

Wimmer Wilkenloh, von der Nachkriegszeit, dem Wirtschaftswunder und dem Widerstand geprägt, ist von frühster Jugend an kreativ veranlagt. Nach einer längeren Reise durch den mittleren Osten bis nach Nepal und Indien, studierte er an der Kunsthochschule in Hamburg. Neben der Malerei widmete er sich dort dem Film, arbeitete nach dem Studium als Autor beim NDR-Fernsehen. All diese Erfahrungen finden sich in seinen Kriminalromanen wieder, die auf der Halbinsel Eiderstedt angesiedelt sind. Das Wattenmeer, die sich stetig verändernde Landschaft, bildet den Hintergrund für den buddhistisch geprägten Hauptkommissar Jan Swensen. Seit 2012 ist der Autor in einer spirituellen Ausbildung bei seiner Lehrerin Ursa Paul.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

© 2005 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

info@gmeiner-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten

Neuauflage 2021

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Frederick Doerschem /

ISBN 978-3-8392-3158-6

Theodor Storm: Der kleine Häwelmann

»Das dauert mir zu lange«, sagte Häwelmann; »ich will in den Himmel fahren; alle Sterne sollen mich fahren sehen.«

»Junge«, sagte der gute alte Mond, hast du noch nicht genug?«

»Nein«, schrie Häwelmann, »mehr, mehr! Leuchte, alter Mond, leuchte!« und dann blies er die Backen auf, und der gute alte Mond leuchtete, und so fuhren sie zum Walde hinaus, und dann über die Heide bis ans Ende der Welt, und dann grade in den Himmel hinein. Hier war es lustig; alle Sterne waren wach, und hatten die Augen auf, und funkelten, dass der ganze Himmel blitzte.

»Platz da!«, schrie Häwelmann und fuhr dann in den hellen Haufen hinein, dass die Sterne rechts und links vor Angst vom Himmel fielen.

»Junge«, sagte der alte gute Mond, »hast du noch nicht genug?«

»Nein«, schrie Häwelmann, »mehr, mehr!« und hast du nicht gesehen! fuhr er dem alten guten Mond grade über die Nase, dass er ganz dunkelbraun im Gesicht wurde.

1

Leichter Nebel schwebt über dem festen Schlickboden und hüllt das Watt in einen milchigen Dunst. Ein Mann stapft auf die Sandbank hinaus, die jedes Mal bei Ebbe hier auftaucht. Der Wind treibt feinen Dünensand von der Küste wie weißen Rauch über die feuchtglänzenden Rippeln und lässt ihn im diesigen Nichts verschwinden.

Da vorn ist die Welt zu Ende, denkt er. Ich brauche nur noch geradeaus weiterzugehen und komme direkt von der Erde in den Himmel.

Er ist der einzige Mensch weit und breit. Die unendliche Weite dehnt sich respekteinflößend vor ihm aus. Er empfindet ein klammes Gefühl im Magen und versucht es mit dem Verstand beiseite zu schieben.

Ein unheimlicher Ort, wenn man sich hier so weit draußen allein herumtreibt. Im Grunde sollte man Ehrfurcht vor dieser rauen Natur verspüren, die einen ohne Vorwarnung verschlingen und dann einfach irgendwo im All wieder ausspeien könnte.

In der Ferne kann er die Silhouette des Leuchtturms von Westerhever erahnen. Er merkt, wie die feuchte Luft unter seine Kleidung kriecht, atmet tief durch und blickt hinter sich. Sankt Peter-Ording ist von hier aus nicht mehr zu erkennen. Dafür faszinieren ihn das unwirkliche Licht und die filigranen Muster, die vom Wellenschlag und der Gezeitenströmung in den silbergrauen Schlick gezeichnet wurden. Ein faszinierendes Motiv. Er greift zum Fotoapparat. Von rechts dringt kurzes spitzes Kreischen an sein Ohr. In circa 20 Meter Entfernung hat sich eine größere Schar Möwen angesammelt. Mit ihren Schnäbeln hacken die Vögel wütend aufeinander ein. Automatisch nimmt er seine Kamera ans Auge.

Der Fotograf steckt einem einfach in den Knochen, denkt er amüsiert.

Vorsichtig nähert er sich dem Knäuel. Da verstummt das Geschrei. Mit dem zirrenden Geräusch hunderter Flügel hebt sich ein weißer Vorhang in den Himmel. Jetzt ist der Blick frei. Er spürt, wie in diesem Augenblick das Blut in seinem Kopf zu pulsieren beginnt. Das Bild im Sucher seiner Kamera verschwimmt vor seinen Augen. Ihm wird schwindelig. Die Knie sacken auf den nassen Schlickboden. Krampfhaft klammert er sich an seine Nikon. Ungläubig hebt er den Kopf und starrt auf die Sandverwehung vor sich, aus der ein blutverschmiertes Gesicht mit zwei leeren Augenhöhlen herausguckt. An den blauen Lippen kleben Reste eines knallroten Lippenstifts. In der Nase steckt ein glitzernder Stein. Er wendet den Blick ab. Sein Atem geht schwer und er friert. Das Meer verharrt bewegungslos, obwohl das Rauschen der Wellen in seinen Ohren dröhnt. Dann erwacht er urplötzlich aus seiner Erstarrung. Angst springt ihn an.

Oh Gott!

Sein Kopf ist nicht mehr leer. Die Gedanken stürzen auf ihn ein.

Eine tote Frau!

Seine Augen tasten das nähere Umfeld ab. In circa fünf Meter Entfernung zeichnen sich, trotz der Verwehungen, Reifenspuren eines Wendemanövers ab. Von dort zieht sich eine Schleifspur bis hier zum Fundort.

Der Wagen ist also rechts vom Land gekommen, denkt er. Das heißt, er ist bestimmt in Sankt Peter-Ording auf die Sandbank gefahren.

Der Priel, der hier den geraden Weg zum Festland versperrt, ist ziemlich tief und endet erst an den Pfahlbauten mit den Restaurants, die vor Sankt Peters Küste im Watt stehen. Dort liegt der von den Umweltschützern umstrittene Autostrand und dort gibt es auch eine Deichüberfahrt. Er wendet seinen Blick ab. Wieder liegt der Leichnam vor ihm. Panik erfasst ihn.

Bloß keine Polizei schießt es ihm durch den Kopf. Was mach’ ich nur, was mach’ ich nur?

Gleichzeitig bemerkt er, wie silberne Wasserzungen den Schlickboden entlang kriechen, Rippel für Rippel überwinden und unaufhaltsam auf die Frau vor seinen Füßen zueilen. Es ist Flut.

In 20 Minuten ist hier Land unter!

Er atmet mehrmals tief durch. Dann greift er seine Kamera, die ihm am Ledergurt um den Hals hängt. Während er die Leiche umkreist, drückt er ununterbrochen auf den Auslöser. Erst als der Transport blockiert, erwacht er aus einer Art Trance. Der Film ist voll.

Scheiße! Das muss ja auch unbedingt mir passieren!

Das Wasser hat den toten Körper erreicht. Ohne darüber nachzudenken, ganz mechanisch, nimmt er den vollen Film aus der Kamera und legt einen neuen ein, den er immer lose in der Hosentasche dabei hat. Dann sucht er nach einer deutlichen Reifenspur und schießt davon noch einige Bilder aus verschiedenen Richtungen. Erneut spürt der Mann eine Gänsehaut in seinem Nacken aufsteigen.

Ruckartig wendet er sich von dem grausigen Ort ab. Der Nebel hat sich aufgelöst. Er will so schnell wie möglich ans Festland und watet auf dem direkten Weg in den Priel. Doch in der Mitte läuft ihm das Wasser oben in die Gummistiefel und, obwohl er auf Zehenspitzen weitergeht, hat er sofort nasse Füße. Am anderen Ufer hetzt er in ausladenden Schritten auf den grauen Strich Küste zu, der in der Ferne die Richtung angibt. Mindestens eine halbe Stunde Fußmarsch liegt vor ihm. Bei jedem Schritt quatscht das Wasser in und der Wattschlick unter seinen Stiefeln. Er zieht sich die Wollmütze ins Gesicht und stemmt sich gegen den scharfen Wind, der ihn jetzt von vorne trifft.

Nur weg von hier.

Die beißende Kälte dringt nicht in sein Bewusstsein. Im Inneren versucht er krampfhaft, Ordnung in sein Chaos zu bringen. Wenn Irene ihn nicht angerufen hätte, würde er jetzt, wie Nicola, seine Frau, es natürlich annimmt, bei der Eröffnung seiner Ausstellung im New Yorker Soho anwesend sein. Aber vorgestern hatte er mit seinem Galeristen telefoniert und ihm vorgelogen, dass er mit Grippe im Bett läge. Dann hatte er ein Hotelzimmer in Sankt Peter gebucht und war wie angekündigt abgereist, aber nicht nach New York, sondern mit dem Geländewagen über Itzehoe nach Husum gebrettert, Irene abgeholt und dann sofort weiter nach Sankt Peter. Und jetzt das hier! Wie sollte er Nicola das je erklären.

Scheiße! Sie wird mir den Geldhahn abdrehen, das ist sicher. Aber irgendwie muss ich die Polizei informieren. Irene braucht ja davon nichts zu erfahren.

Vom Westen her schieben sich die Wolken zu schwarzen Türmen zusammen. Der Himmel verfinstert sich zusehends. Endlich erreicht er den Holzsteg, der durch die Sanddünen führt. Da erfaßt ihn ein innerer Zwang und er dreht sich noch einmal um. Die Leiche ist von hier aus nicht mehr zu erkennen. Im gleichen Moment reißt die Wolkendecke auf. Durch die Lücke fallen die rötlichen Strahlen der Vormittagssonne wie ein Scheinwerferlicht vom Himmel.

Das ist ja schon fast unheimlich, denkt er.

Das Grauen ist verschwunden, ein Spuk – vom Wasser überflutet. Vor ihm erstrahlt der Küstenstreifen in einem gedämpften Orange. Ein bedrückend schöner Anblick. Mechanisch nimmt er die Kamera hoch und drückt noch ein paar Mal auf den Auslöser.

Jetzt braucht hier nur noch eine Gestalt mit flatterndem Mantel auf einem hageren Schimmel vorbeizureiten, kommt es ihm in den Sinn, und er muss für einen kurzen Moment lächeln. Dann tanzen die Lichtpunkte auf der Wasseroberfläche ihn wieder in die Wirklichkeit zurück. Er hört, wie sich das blubbernde Geräusch in seinen Stiefeln mit den sandigen Schritten auf den Holzplanken vermischt, bis er die Betontreppe erreicht, die auf den Deich führt. Die Stufen, viel zu niedrig und zu lang, zwingen ihn förmlich dazu, zwei auf einmal zu nehmen. Oben auf der Deichkuppe verschwindet das gespenstische Licht wieder hinter der Wolkendecke. Von unten weht der zarte Ton der Windharfe zu ihm hinauf. Er lauscht kurz ihrer immerwährenden, gleichen Melodie. Unten auf dem Parkplatz steht einsam sein Mitsubishi L2000 Offroader. Außer ihm hat sich niemand hierher verirrt. Der Wagen steht gleich neben dem Kassenhäuschen, das um diese Jahreszeit immer geschlossen ist. Der kleine Glasbau sieht aus wie ein leeres Aquarium. Dahinter steht eine baufällige Scheune, in der Strandkörbe überwintern. Vor dem Deich ist es mit einem Mal wieder friedlich, der Spuk ist verflogen. Durch den zugezogenen Himmel dringt nur noch ein fahles Licht. Wabernder Nebel steigt aus den flachen Wiesen. In der Ferne blöken sich die Schafe an. Mit klammen Fingern braucht es einige Versuche um das Türschloss zu treffen. Kaum sitzt er hinter dem Steuer, beschlägt die Frontscheibe von seinem Atem. Er startet. Das Radio brüllt los.

»Das waren die Nachrichten. Und jetzt das Wetter.«

Ein Druck auf die Taste reduziert die Lautstärke auf ein erträgliches Maß.

»Vom Atlantik her überquert ein Tiefdruckgebiet Norddeutschland. Es ist mit orkanartigen Windböen bis zu Windstärke zehn zu rechnen. Noch heute Nacht wird die Schlechtwetterfront auf die schleswig-holsteinische Westküste treffen. Vor einer Sturmflut wird gewarnt.«

Ich denke, ich breche diesen saublöden Trip hier ab und kurve noch möglichst vor dem Scheißwetter nach Hamburg zurück. Für Irene hat sich bei mir einfach ein wichtiger Termin ergeben und wenn ich die nächsten Tage im Atelier übernachte, merkt Nicola auch nichts von der Sache.

Er dreht die Heizung voll auf und wartet, bis die Sicht durch die Scheibe langsam wiederkehrt.

Es ist Donnerstag, der 16. November 2000.

*

Mit einem Mal wird Anna Diete hektisch. Die graublauen Augen der mittelgroßen schlanken Frau sprühen förmlich vor Eifer. Sie spitzt ihren schmalen Mund, sodass sich zwei tiefe Falten an den Mundwinkeln bilden und stößt dem hochgewachsenen Mann, der auffällig gerade neben ihr sitzt, den Ellenbogen in die Seite. Jan Swensen zuckt zusammen und wendet sich erstaunt herum. Er ist vor zwei Monaten 53 geworden, wirkt aber noch wesentlich jünger, trotz seiner leicht gelichteten und grauen Haare. Anna Diete deutet mit einer Kopfbewegung in Richtung Eingangstür, durch die gerade ein elegant gekleideter Mann in den Saal tritt. Swensen schätzt ihn auf Mitte 50. Die dunklen Haare, die mit Gel nach hinten gekämmt am Kopf kleben, glänzen im Lampenlicht.

»Da! Das ist das schwarze Schaf der gesamten Storm-Experten, die da vorne am Podium rumstehen!«

Der Mann steuert direkt auf die kleine Gruppe von Männern zu und begrüßt jeden mit Handschlag, der von fast allen deutlich unwillig erwidert wird.

»Und wer ist das?«, fragt Jan Swensen etwas konfus und registriert die auffällig feingliedrigen Hände des Mannes und seine aalglatte Art, sich zu bewegen.

Seit mehreren Jahren hatte Anna Diete vergeblich versucht, ihn zu einem der Theodor-Storm-Symposien, die regelmäßig jeden Winter in Husum stattfinden, mitzuschleifen. Dieses Jahr hatte sich ihre penetrante Werbung endlich ausgezahlt und Swensen war mit von der Partie. Nicht gerade einfach für einen Hauptkommissar mit unberechenbarem Dienst. Es brauchte einige Überredungskunst bei seinen Kollegen, um noch so kurzfristig seine freien Tage genau auf diese Storm-Veranstaltung zu legen. Seitdem ist Anna schier aus dem Häuschen. Selbst die frühen Anfangszeiten, wie zum Beispiel am heutigen Samstag um 9 Uhr, sind für sie als chronische Langschläferin plötzlich kein Problem mehr.

»Wer das ist? Mein Gott, Jan! Du weißt aber auch schlicht gar nichts! Das ist Ruppert Wraage!«

»Wer?«

Er weiß, dass Anna als grandiose, aber leider noch unentdeckt gebliebene Theodor-Storm-Hobby-Koryphäe, bei dieser Frage völlig austicken wird. Aber was bleibt ihm übrig, wenn er überhaupt irgendetwas von diesem Fachsimpeln hier begreifen will.

»Ruppert Wraage«, faucht sie gereizt, in dem sie durch ihre glatten, naturroten Haare fährt und flehend gen Himmel blickt, »ist der Typ, der seit geraumer Zeit vehement die Meinung vertritt, dass Theodor Storm in seinen letzten Jahren neben dem Schimmelreiter heimlich einen Roman geschrieben hat.«

»Ja, und?«

»Ja und, ja und!«

Jetzt hat er endgültig Annas Nerv getroffen.

»Mensch, Jan! Theodor Storm hat sein Leben lang nur Novellen geschrieben!«

»Aber der Schimmelreiter ist doch ein Roman!«

»Nein, eine Novelle!«

Jan Swensen ist der Unterschied zwischen Novelle und Roman nicht nur egal, er hat auch keine Ahnung. Aber das kann er bei dem Erregungszustand, in dem sich Anna gerade befindet, unmöglich zugeben. Also versucht er, indem er ihr Fachwissen abfragt, sie wieder auf den Boden zurückzuholen.

»Und was würde das bedeuten, wenn Storm einen Roman geschrieben hätte?«

»Das wäre eine Sensation! Was sage ich, eine Weltsensation!«

Jan Swensen kennt Anna Diete, die auf den Tag genau neun Jahre jünger ist als er, seit acht Jahren. Beide wurden am 2. September geboren, er 1947, sie ’56. Während ihrer gemeinsamen Beziehung, die man seit sechs Jahren als fest bezeichnen könnte, hatte ihre Theodor-Storm-Begeisterung nicht einen Hauch nachgelassen.

Er dagegen stand seit seiner Grundschulzeit in Husum mit Theodor Storm auf Kriegsfuß. Im Deutschunterricht wurde der große Sohn der Stadt als die Nummer eins gehandelt. So durfte er den Schimmelreiter rauf und runter vorlesen, laut vorlesen. Danach folgten noch Carsten Curator und dann Hans und Heinz Kirch. Wenn er heute an sein Gestotter zurückdenkt, läuft ihm immer noch eine Gänsehaut den Rücken herunter. Die Schulaufführung der Regentrude zum 75sten Todestag Storms gab ihm dann den Rest. Wegen seiner hervorragenden Bodenturnleistungen wurde er für die Hauptrolle des Feuermanns Eckeneckepenn ausgeguckt. Monatelang hatte er den Text gebüffelt. Am besagten Abend zwängte er sich in sein Kostüm aus roten Stoffstreifen. In der vollbesetzten Turnhalle wirbelte er mit einem Flickflack auf die Bühne, fuchtelte wild herum und dann passierte, was passieren musste, er hatte den Text vergessen. Nach dieser Blamage nahm er nie wieder ein Buch seines Heimatdichters in die Hand.

Mit Annas Storm-Enthusiasmus hat er sich unterdessen, innerlich schmunzelnd, arrangiert, denn sie entwickelt die gleiche Begeisterung auch in ihrem Beruf als Psychologin. Im Laufe der Zeit hatte er so manch guten Tipp für seine Ermittlungen bekommen.

»Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie alle recht herzlich zum 18. Theodor-Storm-Symposion.«

Die Mikrofonansage holt Swensen aus seinen Gedanken zurück.

»Das ist Doktor Herbert Kargel, die anerkannteste Storm-Autorität der Storm-Gesellschaft hier in Husum«, flüstert Anna ihm zu.

»Der heutige Abend steht unter einem besonders umstrittenen Thema: Hat Theodor Storm einen Roman geschrieben? Diese These, die fast alle seriösen Storm-Kenner kategorisch ablehnen, wird vertreten von Ruppert Wraage«, sagt Kargel mit unterkühlter Stimme und schaut abschätzig auf Wraage herunter, der rechts neben ihm Platz genommen hat. Seine geballte Abneigung ist bis in die Körperhaltung zu spüren.

»Herr Wraage hat nach eigenen Aussagen schon einige Jahre zum Thema geforscht und versucht nun anhand eines von ihm entdeckten Briefes von Theodor Fontane an Franz Kugler, seine These zu untermauern. Herr Wraage hat nun das Wort!«

Im selben Moment, in dem dieser sich von seinem Platz erhebt, summt in Swensens Jackentasche die Melodie: Üb’ immer Treu und Redlichkeit. Das Handy ist ein ironisches Geschenk der Kollegen zu seinem letzten Geburtstag gewesen. Sie wollten ihm damit deutlich machen, dass seine Ablehnung gegen diese Technik in der heutigen Zeit lächerlich ist.

Mindestens die Hälfte der circa 80 anwesenden Personen im Saal schauen missbilligend. Swensen setzt ein reuiges Gesicht auf und nimmt das Gespräch entgegen.

»Moment, etwas Geduld!«

Der Unmut wird noch größer, als er die Stuhlreihe verlässt und sich an den unwillig Aufstehenden vorbeiquält. Erst vor der Saaltür nimmt er den Hörer wieder ans Ohr.

»So, jetzt geht’s. Swensen hier.«

»Mielke! ’Schuldigung dass ich dich störe, aber ich hab grade brisante Post erhalten und bräuchte deinen Rat!«

Stephan Mielke schiebt heute Bereitschaftsdienst. Er ist erst neu bei der Kripo Husum und daher noch etwas unsicher. Zu Jan Swensen hat er sofort Vertrauen gefasst, was sich schon allein durch häufige Anrufe außerhalb der Dienstzeit bemerkbar macht.

»Brisante Post?«

»Ja, ich hab hier ’nen Umschlag mit etlichen Fotos zugeschickt bekommen, auf denen eine Leiche zu sehen ist, die irgendwo an der Küste im Watt ’rumliegen muss. Sieht übel zugerichtet aus. Stinkt verdammt nach Mord.«

»Bleib ruhig, ich komm sofort.«

Leise schleicht Swensen in den Saal zurück. Es hört sich an, als wenn Ruppert Wraage gerade zur Höchstform aufläuft. Seine Stimme klingt fast dämonisch, als er wild gestikulierend ins Mikrofon faucht.

»Schließlich hat selbst seine Tochter Gertrud Storm schon behauptet, dass der Dichter ein groß angelegtes autobiografisches Werk schaffen wollte. Es sollte unter dem Titel Aus der grauen Stadt am Meer veröffentlicht werden. Der Plan für dieses Gemisch aus Wahrheit und Dichtung fand sich allerdings erst in seinem Nachlass. Und ich sage es hier noch mal ganz deutlich, auch damit hatte vorher kein Stormexperte gerechnet!«

Mit Handzeichen gelingt es Swensen nach geraumer Zeit, die Aufmerksamkeit von Anna Diete zu erringen, die offenbar alle Worte von Ruppert Wraage nur so in sich aufsaugt. Sie kapiert sofort, dass er weg muss und verleiht ihrem Ärger mit einer Flappe Ausdruck.

Draußen vor der Tür fegt der Sturm den Regen waagerecht vor sich her. Als Swensen das Innere seines Wagens erreicht, hängen ihm seine wenigen Haare in tropfenden Strähnen ins Gesicht. Die Regenjacke ist voller Wasserflecken.

»Die graue Stadt macht ihrem Namen mal wieder alle Ehre«, denkt er und verfolgt einen Moment gebannt, wie ein Haufen Blätter in skurrilen Formationen über die Straße fegen, rechts auf den Bürgersteig abdrehen und wie Geschosse in die Hecke eines Vorgartens einschlagen.

Die Strecke bis zur Polizeiinspektion ist mit dem Auto nur kurz. Keine zehn Minuten später sitzt er bei Stephan Mielke im Büro, zieht sich Latexhandschuhe über und sieht die Fotos durch.

»Kein Absender, kein Anschreiben, nichts«, sagt der.

Swensen nimmt jeden Abzug einzeln in die Hand, indem er sie nur mit den Fingerspitzen am Rand berührt. Das Motiv zeigt eine tote Frau aus mehreren Perspektiven, deren Körper von einer Sandverwehung zum größten Teil verdeckt wird. Einige Bilder zeigen das Gesicht. Es ist in einem schrecklichen Zustand, wird jedoch abgemildert, weil die Abzüge nur in schwarz-weiß sind.

»So was Greuliches hab ich noch nie gesehen«, äußert Stephan Mielke und betrachtet angeekelt die abgelichtete Leiche. »Wer kann jemanden nur so brutal zurichten?«

»Wer sagt denn, dass sie ermordet wurde?«, widerspricht Jan Swensen.

»Na, hör mal. Die Augen sticht sich jemand doch nicht selber aus!«

»Das können genauso gut Vögel gewesen sein! Sieht meiner Meinung nach eher nach einer ahnungslosen Touristin aus, die sich zu weit ins Watt hinaus gewagt hat und dann von der Flut überrascht wurde. Vielleicht ist sie nur ganz banal ertrunken.«

Mielke ist mit 29 Jahren der Jüngste in der Abteilung. Sein Gesicht mit der schmalen Stirn und den kräftigen Backenknochen wirkt drahtiger als sein Auftreten.

»Meinst du?«, fragt er überrascht und seine graublauen Augen pendeln unruhig hin und her. »Gut, dass du das sagst. Da fühl ich mich gleich besser. Ich bin nämlich etwas verunsichert, was zu tun ist. Wollte schon die Kollegen von der Mordkommission Flensburg anrufen. Die wär’n doch schließlich dafür zuständig.«

»Immer langsam mit den jungen Pferden. Erstmal brauchen wir eine richtige Leiche. Es wäre also von Vorteil, so schnell wie möglich rauszukriegen, wo sie liegt, wenn sie sich überhaupt noch da befindet, bei dem Sturm da draußen.«

Stephan Mielke blättert den Fotostapel durch und zieht eine Landschaftstotale heraus.

»Hier, damit können wir wahrscheinlich den Fundort bestimmen. Das Foto muss vom Festland aufgenommen worden sein. Da ist im Hintergrund ein Leuchtturm zu sehen.«

»Das ist Westerhever, der Leuchtturm von Westerhever. Das Bild wurde, soweit ich mich nicht irre, von Sankt Peter- Ording aus aufgenommen.«

»Und was machen wir jetzt?« Stephan Mielke fährt sich mit einer Hand nervös über seinen Bürstenhaarschnitt, mit der anderen trommelt er auf der Stuhllehne und guckt hilfesuchend zu Swensen herüber.

»Am besten, ich informiere erst mal die Einsatzzentrale, damit die einen Streifenwagen vor Ort schicken. Höchste Zeit, dass sich in Ording jemand umschaut. Und du guckst derweil im Computer nach, ob irgendwo eine Frau vermisst wird. Danach müssen Umschlag und Bilder ins Labor.«

Wie auf Kommando springt Stephan Mielke auf und stürzt an seinen PC. Swensen nimmt das Telefon und tritt ans Fenster. Während er dem Beamten in der Einsatzzentrale mit knappen Worten die Situation schildert, sieht er in den schäbigen Hinterhof. Man hört den prasselnden Regen, der auf die Dächer der parkenden Streifenwagen trommelt, bis hier drinnen. Die zerspringenden Wassertropfen legen einen feinen Nebel über den Asphalt. Hinter der Ziegelmauer, die den gesamten Hof eingrenzt, stehen zwei uralte Eichen mit mächtigen Ästen. Die Zweige werden vom Sturm wie Streichhölzer hin und her gepeitscht. Als Stephan Mielke merkt, dass Jan Swensen bereits aufgelegt hat, aber weiterhin aus dem Fenster schaut, dreht er sich ungeduldig um.

»Ist was?«

»Ja, ich frage mich schon die ganze Zeit, warum uns jemand anonym Fotos von einer Leiche zuschickt, anstatt uns gleich telefonisch zu benachrichtigen?«

»Meinst du, das war der Mörder?«

»Mensch Stephan, noch wissen wir gar nicht, ob es ein Mord ist. Gibt es einen Poststempel?«

»Ja, der Umschlag ist in Hamburg eingeworfen worden.«

»Hamburg? Wer fotografiert in Sankt Peter eine Leiche und schickt uns aus Hamburg die Abzüge? Ziemlich merkwürdig, oder?«

*

Hajo Peters merkt, dass ihm das Blut vor Aufregung in den Kopf steigt. Er hat die Statur eines Bodybuilders, breite Schultern, die bedrohlich die Nähte des Sweatshirts spannen. Mit seinen klobigen Fingern blättert er die Buchseiten einer Theodor-Storm-Biografie durch, bis er auf die Abbildung eines handgeschriebenen Briefes des Dichters stößt. Er betrachtet die einzelnen Buchstaben ausgiebig und öffnet dann die zerfaserten Bänder, die zwei alte Leinendeckel zusammenhalten. Dazwischen liegt ein Stapel vergilbter Blätter Papier. Wie ein rohes Ei entnimmt der bullige Mann den obersten Bogen und beugt sich darüber. Sein Stiernacken quillt aus dem Kragen. Mit ausgebleichter Tinte steht dort in forscher Handschrift: Detlef Dintefaß. Ein Roman von Theodor Storm und klein am unteren rechten Rand: 23. Oktober 1887.

Akribisch vergleicht Peters die Schriftzüge auf dem Papierbogen mit denen, die der abgebildete Stormbrief im Buch zeigt.

Das ist doch 100-prozentig die gleiche Schrift, murmelt er vor sich hin. In den letzten Tagen hat er diese Prozedur wie unter Zwang, oft mehrmals hintereinander, immer und immer wieder durchgeführt. Nur die Echtheit der Schriftstücke würde sich für ihn auch wirklich auszahlen, darüber ist er sich im Klaren. Nicht auszudenken, wenn er wegen einer Fälschung getötet hätte.

Im Grunde ist die ganze Sache ja einfach nur so passiert, denkt er. So eine Chance konnte ich mir schließlich nicht entgehen lassen. Die Sache war einfach eine unglückliche Verstrickung von Umständen. Da kann man nichts machen. Genau genommen ist es nicht meine Schuld.

In seinem Kopf läuft ein Film ab und zwar einer, den er in- und auswendig kennt, Szene für Szene. Es ist zwar erst ein paar Tage her, aber er hat trotzdem das Gefühl, alles läge schon Jahre zurück. Es durchzuckte ihn wie ein feuriger Blitz an dem besagten Abend. Er hatte kurz vor Feierabend noch in seinem Laden vorbeigeschaut. Seine Angestellte Edda Herbst war völlig aufgekratzt gewesen, plapperte ihn mit ihren Geschichten voll. Doch in dem Moment, in dem sie erzählte, sie hätte am Abend zuvor auf ihrem Dachboden eine alte Mappe mit handgeschriebenen Zetteln von Theodor Storm entdeckt, war er wie elektrisiert gewesen. Als sie dann auch noch von einem Roman sprach, wusste er, Edda war auf Gold gestoßen! Er konnte seine Gedanken nicht mehr kontrollieren. Alles drehte sich nur noch um ihren Fund und wie er an ihn herankommen könnte.

Edda, die schon einige Zeit bei ihm in der kleinen Videothek arbeitete, war seiner Meinung nach nicht besonders helle. Aber weil sie so verdammt gut aussah, hatte er sie hauptsächlich wegen der Kunden eingestellt.

Genauso wie er sie schon immer eingeschätzt hatte, stellte sich das Aushorchen ihrer Person als nicht besonders schwierig heraus. Auf die Frage, woher sie denn wüsste, dass es sich um einen Roman von Storm handelt, schaute sie ihn verwundert an und sagte dann einfach nur: »Na, ich kann schließlich lesen! Auf dem ersten Zettel steht klar und deutlich: ein Roman von Theodor Storm.«

In der Husumer Rundschau hatte er in den letzten Jahren schon öfter Artikel über die Theorie eines gewissen Ruppert Wraage gelesen, der immer wieder seine Meinung von einem unentdeckten Roman des Dichters darlegte. Doch die bissigen Kommentare der hiesigen Experten begleiteten jede seiner Veröffentlichungen im Lokalblatt nur mit Hohn und Spott. Er selber hatte die Vorstellung von einem Roman seines Lieblingsdichters immer spannend gefunden. Und jetzt gab es diesen Roman höchstwahrscheinlich wirklich! Edda hatte offensichtlich keine Ahnung, was ihr da so unverhofft in die Hände gefallen war. Sie hatte zwar mal vor ihm damit geprahlt, dass sie über mehrere Ecken mit Storm verwandt wäre, aber das hatte sie wohl nur getan, weil er öfter während der Arbeit von Storm geschwärmt hatte. Selbst den Laden hatte er aus Vorliebe zum Dichter in einem historischen Haus angemietet. Hier, im ehemaligen Schützenhaus in der Süderstraße, spielte seinerzeit Storms Novelle Pole Poppenspäler. Doch diese Tatsache hatte sich in keiner Weise positiv auf das Geschäft ausgewirkt. Seit Jahren war seine Videothek, trotz der rassigen Edda als Galionsfigur, ein Schmuddelladen geblieben, der hauptsächlich durch das Pornogeschäft noch nicht in die Pleite geraten war. Er hatte das finanzielle Gekrebse endgültig dicke. Hätte er diesen Roman in seinem Besitz, da war er sich sicher, wäre seine Geldmisere garantiert für lange Zeit gelöst.

Sein endgültiger Entschluss, das Manuskript zu entwenden, fiel genau um 21.30 Uhr. Edda war den ganzen Tag im Laden gewesen. Er ging also fest davon aus, dass sie über ihre Entdeckung noch mit niemand anderem gequatscht hatte. Garantiert war er der Einzige, der bis jetzt davon wusste.