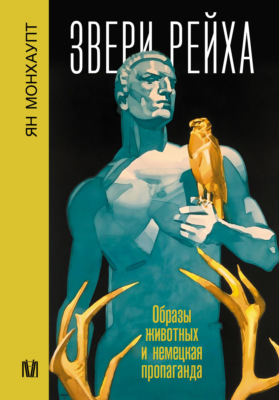

Loe raamatut: «Звери рейха. Образы животных и немецкая пропаганда»

Jan Mohnhaupt

Tiere im Nationalsozialismus

© Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München, 2020

© М. Ю. Васильева, перевод на русский язык, 2024

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025

Пролог

Мир за колючей проволокой

Какая удивительная иерархия среди животных!

Человек рассматривает ее таким образом, в какой степени присвоил себе их качества.

Элиас Канетти, «Провинция человека»

В центре Германии, на северном склоне горы, под сенью буков и дубов находится зоопарк. Хотя зоопарк очень маленький, в нем, помимо обезьян, пруда с золотыми рыбками и вольеров для птиц, имеется даже медвежатник площадью около 150 м 2. Вокруг стоят скамейки для мужчин, коротающих здесь обеденный перерыв. Одни дразнят обезьян, другие наблюдают за парой молодых бурых медведей, которые, встав на задние лапы, пытаются двигаться по вольеру. Маленький зоопарк был построен по приказу Карла Коха1, чтобы, как он пишет в официальном письме, «разнообразить досуг и развлечь» сотрудников и «продемонстрировать животных во всей их красе и своеобразии, понаблюдать за которыми в дикой природе и познакомиться ближе возможности обычно нет»2.

Мужчины, построившие зоопарк, находятся совсем рядом, «за колючей проволокой», как называет Кох забор под напряжением высотой три метра и протяженностью три километра. За забором простирается широкий, идущий под уклон участок. Летом земля на нем пересыхает и пылит, зимой метут холодные ветры. Бесконечные ряды деревянных бараков жмутся вплотную друг к другу.

От «Зоологического сада Бухенвальда», как официально назывался маленький зоопарк, до одноименного концентрационного лагеря рукой подать. От крематория до медвежатника где-то 10, самое большее 15 шагов. «Проволока» между ними когда-то образовывала границу между Бухенвальдом узников и Бухенвальдом охранников, надзирателей и гражданских работников. Она была границей между человеком и зверем с одной стороны и «недочеловеком»3 с другой. «Проволока» разделяла миры.

Сегодня мало что напоминает о зоопарке, сооруженном в 1938 году по приказу СС в качестве «места отдыха» прямо рядом с лагерем. В 1993 году мемориальный комплекс «Бухенвальд» начал работы по расчистке развалин. Некоторые несущие стены сохранились, в том числе стены медвежатника, долгие годы скрытого в густых зарослях и листве. Пресс-секретарь мемориала Рикола-Гуннар Люттгенау рассказывает: «Нам хотелось, чтобы зоопарк снова стал видимым». Это имело под собой прежде всего причины назидательного характера: «В голове не укладывается, как нацисты посещали со своими детьми зоопарк и смотрели на зверей, в то время как рядом гибли люди. Здесь начинаешь осознавать, что часть нормальной жизни, к которой относится зоопарк, может также быть частью мира, с которым у тебя вообще нет ничего общего».

Осматривая сегодня руины вольера, обходя низкую кирпичную кладку и обломки скалы, на которую залезали животные, все еще можно ощутить непосредственную близость прежней идиллии к концентрационному лагерю. Очевидно, зоопарк служил в некоем роде ширмой, которая, хотя ничего не скрывала, все же отгораживала зону надзирателей от лагеря заключенных. «Эсэсовцам неплохо удалось приукрасить место», – замечает Люттгенау.

До сих пор история лагерного зоопарка была крайне мало исследована, тем не менее о нем постоянно появляются упоминания как в исторических описаниях, так и в газетных статьях и записях бывших заключенных 4. А в 2014 году драматург Йенс Рашке посвятил зоопарку детскую театральную пьесу под названием «Что разглядел носорог с другой стороны ограды» (Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute). Она отсылает к забавной истории, найденной в одном из свидетельств очевидцев 5. В пьесе рассказывается о носороге, который будто бы некоторое время жил в зоопарке Бухенвальда. Сабина Штайн руководит архивом мемориального комплекса и знает эту историю. Однако никаких подтверждений нет. «Всякий раз на вечерах памяти я спрашивала бывших узников о носороге, но ни один из них не мог вспомнить о животном», – делится Штайн.

И если носорог, вероятно, всего лишь легенда, то зоопарк Бухенвальда существовал на самом деле и был не единственным в своем роде. Даже в лагере смерти Треблинка для развлечения охраны содержались голубятня, клетки с лисами и другими дикими животными 6.

Зоопарк Бухенвальда должны были строить сами заключенные. Звери, принадлежащие по большей части Лейпцигскому зоопарку, покупались на скудные заработки, которые арестанты получали на принудительных работах в окрестных фабриках, мастерских и каменоломнях 7. Если животное получало травму, вину нередко возлагали на заключенного. В случае смерти животного узники должны были платить компенсацию в виде «добровольного отчисления»8.

Должность смотрителя за животными пользовалась большим спросом, и прежде всего – место смотрителя в медвежатнике: назначение туда означало постоянный доступ к мясу и меду. Поработав там однажды, никто не хотел уходить. Ханс Бергман тоже готов был рискнуть. В октябре 1939 года заключенный-еврей написал письмо первому начальнику лагеря, в котором «покорнейше» просил разрешить ему снова работать с медведями, поскольку нынешний смотритель не справляется один с четырьмя животными, среди которых беременная медведица Бетти, но необходимо сделать все возможное, чтобы выходить ее детенышей. Помимо всего Бергман отмечал: «Я очень привязан к животным и совершенно уверен, что через несколько недель вместе с цыганом смогу привести всех четырех медведей на построение (sic!) и вырастить детенышей»9.

Пресс-секретарь Люттгенау подтверждает, что охранники действительно предпочитали использовать синти и рома для работы с медведями. Согласно распространенному тогда расистскому стереотипу, цыгане (Zigeuner) обычно нанимались на службу артистами цирка и фокусниками и нередко показывали публике танцующих медведей. «Видимо, эсэсовцы делали вывод, что те “от природы” умеют хорошо обращаться с этими животными», – говорит Люттгенау.

Начальник лагеря передал письмо Бергмана вышестоящему начальнику Карлу Коху, коменданту концентрационного лагеря Бухенвальд. Кох жил на южном склоне горы, на солнечной стороне, где помимо прочего приказал построить «соколиный двор СС» c клетками для сов, орлов и воронов, а также вольерами для волков, оленей и кабанов. Если зоопарк рядом с лагерной оградой был доступен только охранникам и гражданским работникам Бухенвальда, то соколиный двор могли посещать на выходных жители Веймара. Тем не менее о зоопарке веймарцы тоже знали: в городе СС сбывал почтовые открытки, на которых были изображены играющие друг с другом бурые мишки Бухенвальда 10. Ниже стояла подпись «Зоопарк Бухенвальда».

Жена коменданта Ильза Кох также часто прогуливалась с детьми по маленькому зоопарку, и дорога ее непременно проходила вдоль «колючей проволоки». Хотя фотографироваться в зоопарке было строго запрещено, в семейном альбоме можно найти снимки, на которых Карл Кох вместе со своим сыном Артвином кормит и гладит зверей 11. Говорят, несколько лет спустя, представ перед американским военным трибуналом, Ильза Кох утверждала, будто не замечала ни забора, ни лагеря за ним 12.

Карл Кох заботился о том, чтобы зверям не досаждали, и в комендантском приказе запрещал «всячески кормить и дразнить» животных 13. Того, кто причинял вред животным, перелезал, например, через ограду к медвежьей скале или только прислонялся к одной из клеток, ждало наказание. Это касалось и рядовых СС. Животные в итоге должны были чувствовать себя хорошо. Поэтому просьба заключенного Бергмана, очевидно, показалась Коху убедительной, и он одобрил его прошение о назначении на место смотрителя за медведями. Однако рядом с подписью Кох оставил следующую пометку: «В случае гибели детеныша – жестоко наказать»14.

О «господах-животных» И «людях-животных»

Можно было бы легко отмахнуться от истории о Карле Кохе, заботящемся о благополучии животных зоопарка, и воспринимать ее не более чем как жуткий эпизод, не будь эта история частью систематического сдвигания границ, при котором избранные звери становились «господами-животными» (Herrentieren), а люди умышленно низводились до «людей-животных» (Menschentieren) и «унтерменшей». Для правящей верхушки национал-социалистов защита животных и преступления против человечности не противоречили друг другу – напротив, нацисты даже ощущали себя причастными «моральной элите». Генрих Гиммлер, выступая в Познани в 1943 году15, хвалился: «Если десять тысяч русских баб упадут от изнеможения во время рытья противотанковых рвов, то это будет интересовать меня лишь в той мере, в какой будет готов этот противотанковый ров для Германии. Ясно, что мы никогда не будем жестокими и бесчеловечными, поскольку в этом нет необходимости. Мы, немцы, являемся единственными на свете людьми, которые прилично относятся к животным, поэтому мы будем прилично относиться и к этим людям-животным»16.

Также комендант Освенцима Рудольф Хёсс считал своим долгом подчеркнуть особенное отношение, которое связывало его с самого детства с животными. Особую слабость он питал к лошадям 17. В Освенциме, когда ему не удавалось оправдать ежедневные убийства исполнением долга и повиновением, он зачастую искал их общества. В воспоминаниях, написанных им после войны во время заключения в Польше, он говорит: «Я должен был продолжать процесс массового уничтожения, переживать за смерть других, смотреть на происходившее холодно, хотя внутри все кипело… Когда происходило нечто чрезвычайное, я не мог сразу идти домой к семье. Тогда я садился на коня, чтобы за диким галопом как-то забыться, избавиться от стоявших перед глазами тягостных картин, или же шел на конюшню, дабы хоть немного забыться со своими любимцами»18. Но если Гиммлер использовал животных, чтобы продемонстрировать моральное превосходство нацистского режима, то Хёсс старался представить лошадей как свидетельство своей чувствительной, сострадательной натуры. Но больше всего ему было жаль самого себя за то, что ему пришлось столько всего «смотреть».

Истории о том, как Кох заботился о животных зоопарка, Хёсс сбегал к лошадям, какую слабость питал к овчаркам Гитлер, являются не в последнюю очередь частью легенды о передовой для своего времени защите животных и охране природы нацистами, и эта легенда в определенной степени сохранилась до настоящего времени. По-прежнему продолжают ссылаться на то, что уже в первый год правления Гитлер издал новый закон о защите животных, считавшийся прогрессивным в международной практике и действовавший практически в неизменном виде в ФРГ до 1972 года. Согласно этому закону, который даже принес Гитлеру, самозваному другу животных, американский орден, впервые в Германском рейхе животных необходимо было защищать «ради них самих»19. Еще раньше Герман Геринг, находясь на посту премьер-министра Пруссии, яростно выступал против любого вида опытов над животными и грозил «вивисекционистам» концентрационным лагерем – кстати, это было одно из первых публичных упоминаний концлагеря. В данном случае дело кончилось пустыми угрозами 20.

Все эти противоречия на самом деле мнимые, ведь защита животных тесно связана с основополагающими убеждениями нацистской идеологии. К немногим историкам, занимавшимся до настоящего времени темой животных при национал-социализме, относится Марен Мёринг. В одном эссе она подробно исследует, как менялись отношения человека и животных в нацистской Германии. Мёринг пишет, что идею национал-социалистов о защите животных, парадоксальную на первый взгляд, нельзя рассматривать ни как чистое средство пропаганды, которое, по ее словам, не имело, в сущности, серьезной основы, ни как положительное явление, отколовшееся от прочей нацистской идеологии. В большей степени она представляла собой «неотъемлемую часть нового устройства общества на национально-расистской основе»21. Другими словами: идеология, измеряющая ценность жизни по тому, какую «пользу» эта жизнь принесет «сообществу», проводит различие не между «человеком» и «животным», а между «полезной» и «не имеющей ценности» жизнью. Поэтому мысль взять некоторых животных под особую защиту, а некоторых людей объявить «вредителями» и систематически уничтожать их, вытекает из одних и тех же идеологических воззрений.

Особенно остро это проявилось в Бухенвальде: комендант Кох, так сильно пекущийся о благополучии животных в зоопарке, ради забавы приказывал бросать заключенных в медвежатник, чтобы посмотреть, как их растерзают звери 22. После освобождения концлагеря один из выживших узников Бухенвальда Леопольд Райттер дал следующие показания для протокола: «Даже в 1944 году, когда в лагере царил страшный голод, хищные птицы, медведи и обезьяны ежедневно получали мясо, которое, разумеется, приносили с кухни заключенных и таким образом изымали из рациона узников»23.

Существует огромное количество подобных свидетельств. По ту сторону концлагеря животных упоминают в многочисленных дневниках, мемуарах, письмах и повседневных документах. Однако до сих пор в исследованиях национал-социализма они выступали в лучшем случае как второстепенные персонажи. И хотя с 80-х годов историки исследовали бесчисленное количество сфер повседневной жизни при национал-социализме – от моды и спорта до питания, ремесла и употребления наркотиков, – о животных в рейхе говорилось крайне редко.

Причины тому очевидны, и это подтверждает Мика Рошер, возглавляющая единственную на данный момент в Германии кафедру Human-Animal Studies (исследования взаимоотношений человека и животных) в Университете Касселя. По ее словам, исследования национал-социализма, в особенности со стороны немецких ученых, до сих пор страдают от «страха прикосновения», «поскольку ученые опасаются, что фокус на животных приведет к преуменьшению человеческих жертв»24. Но именно потому, что якобы безобидная история зверей тесно переплетена как с повседневностью, так и с идеологией национал-социализма, ее важно изучать. Не в последнюю очередь она показывает, как в корне опасная система взглядов может укрепиться даже в далеких от идеологии сферах жизни и влиять на общество. Всякий, кто внимательно присмотрится к тому, как выглядела жизнь с домашними кошками в 30-е и 40-е годы, получит представление не только о типичной немецкой гостиной, но и непосредственно столкнется с национально-расистским мировоззрением, глубоко проникшим в повседневную жизнь. Всякий, кто исследует насекомых при национал-социализме, рано или поздно очутится в классе немецкой школы – и не сможет обойти стороной «черную педагогику» и социал-дарвинизм. И всякий, кто пожелает узнать о роли домашних свиней в то время, неизбежно натолкнется на рекламные плакаты предприятий пищевой промышленности, ранние формы промышленности вторичной переработки и также на странные извращения идеологии нацизма. Истории животных пересекаются со многими известными темами исследований национал-социализма и тем самым открывают другую, большей частью совершенно незнакомую сторону жизни в Третьем рейхе, которая ни в коем случае не преуменьшает ценности других исследований.

По следам животных

Террор был заметен не везде. Во многих местах коричневые будни скорее были серыми25. Тем не менее, как мы увидим в следующих главах, во всех сферах жизни животным придавалось большое значение. Каждая глава на примере определенного вида животного высвечивает одну из граней национал-социализма. С помощью собаки и ее дикого предка волка мы взглянем на расовую теорию и увидим, как тесно связаны друг с другом повседневная жизнь и идеология, политика и «наука». При помощи домашней свиньи мы не только узнаем значение сельскохозяйственных животных в Третьем рейхе. Как важнейший поставщик мяса и жира для «питания населения», она играла ведущую роль в устремлениях нацистов создать государство, полностью независимое от зарубежных стран, и доказать собственную «арийскую пракультуру». Какие противоречивые чувства вызывали домашние животные, можно увидеть в первую очередь на примере домашней кошки. Для одних она была «еврейским животным», которое нельзя приручить; другие восхваляли ее как охотника за мышами и «помощника по гигиене и сохранению здоровья нации». В этой главе нам встретятся разные владельцы кошек, например филолог Виктор Клемперер, который, живя с женой в Дрездене, беспокоился лишь о жизни своего кота Мужеля – но скоро забеспокоился и о своей собственной.

Значимый след оставили животные в педагогике и воспитании 30–40-х годов. На примере гусениц шелкопряда и колорадских жуков мы увидим, как уже с младых ногтей детей готовили к войне и сражениям. Судя по школьным и детским книгам, насекомые использовались помимо прочего для объяснения детям, что – но прежде всего кто – является «вредителем», «нахлебником» или «паразитом».

При этом единой по форме идеологии национал-социализма не существовало. То, насколько произвольно сочетались идеологические воззрения между собой, можно проследить на примере отношения национал-социалистов к охоте: если Гитлер высмеивал охотников и называл их зелеными масонами, то имперский егерь Герман Геринг, как известно, не знал удержу в трофейной охоте. В центре этой главы находится благородный олень Драчун, который пал жертвой пристрастия Геринга к трофеям. Отлитая в бронзе скульптура оленя пережила 12 лет Тысячелетнего рейха и сохранилась до сих пор – так же как и идеологическое наследие Геринга, чье влияние на егерство не ослабло и в наши дни.

И наконец, если речь идет о роли животных при национал-социализме, нельзя не упомянуть об одном виде: Вторая мировая война, в первую очередь Восточная кампания, была бы невозможна без миллионов лошадей. В последней главе мы сопроводим тракененского жеребца Зигфрида, участвовавшего в нападении на Советский Союз летом 1941 года и отправившегося дальше на восток в то время, когда двигатели и механизмы давно испустили дух на русском морозе. В этой главе показано, каким сложным, неоднородным было символическое значение лошади для картины мира национал-социалистов – и какую длинную тень отбрасывает этот символ вплоть до сегодняшней ФРГ.

Установить границы

В своем сборнике афоризмов и коротких эссе «Minima moralia. Размышления из поврежденной жизни» Теодор Адорно писал, что «негодование по поводу совершённых ужасных преступлений тем слабее, чем меньше их жертвы похожи на обычных читателей». Из этого он делал вывод: «Возможно, социальный схематизм восприятия у антисемитов устроен так, что они вообще не видят в евреях людей. Постоянно встречающееся высказывание, будто дикари, чернокожие, японцы – все равно что животные (например, обезьяны), уже содержит в себе предпосылку к погрому. Возможен ли погром, решается в тот момент, когда смертельно раненное животное встречается взглядом с человеком. Упорство, с которым последний игнорирует этот взгляд – “Ведь это всего лишь животное!”, – неизбежно повторяется и в злодеяниях против людей, при совершении которых преступнику приходится вновь и вновь уверять себя в том, что это “всего лишь животное”, хотя еще в случае с животным он не был полностью в этом уверен»26.

Для Адорно в обращении с животными отражалось отношение человека к самому себе. В этом смысле история и истории животных при национал-социализме – не только свидетельства своего времени. Они являют также картину мира и образ человека, порожденные этим временем, и в конечном итоге являются гораздо бо́льшим, чем просто немыми второстепенными героями.