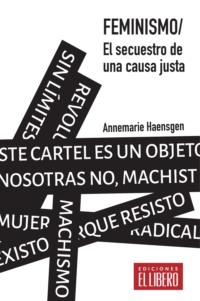

Loe raamatut: «Feminismo. El secuestro de una causa justa»

De la presente edición

El Líbero

1ª edición en español en El Líbero, 2021

Dirección de Publicaciones

Av. El Bosque Central 77 oficina 4

Las Condes, Santiago Chile

Teléfono (56-2) 29066113

ISBN: 978-956-9981-23-4

ISBN digital: 978-956-9981-25-8

Diseño & diagramación: Huemul Estudio / www.huemulestudio.cl

Diagramación digital: ebooks Patagonia

Esta publicación no puede ser reproducida o transmitida, mediante cualquier sistema — electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de recuperación o de almacenamiento de información — sin la expresa autorización de El Líbero.

Prólogo

Capítulo 1. Los orígenes del feminismo histórico

Las precursoras

Guillermine de Bohemia (1210-1281)

La beguinas

Christine de Pizan (1364-1430)

Las preciosas y los “cuadernos de quejas”

Hombres en la lucha feminista

François Poullain de la Barre (1647- 1723)

Jean Antoine de Condorcet (1743-1794)

Capítulo 2. La primera ola del feminismo

El feminismo liberal

Olympia de Gouges (1748-1793)

Mary Wollstonecraft (1759-1797)

Las feministas españolas

El sufragismo americano

Elizabeth Cady Stanton (1815-1902)

Lucretia Mott (1793-1880)

Sojourner Truth (1797-1883)

Susan B. Anthony (1820-1906)

Alice Paul (1887-1977)

El movimiento sufragista en Inglaterra

John Stuart Mill (1806 - 1873)

Millicent Garret Fawcett (1847-1929)

Emmeline Pankhurst (1858-1928)

Capítulo 3. La segunda ola del feminismo

El retroceso de las primeras conquistas feministas en España

Francia y el impacto de El segundo sexo

Hubertine Auclert (1848-1914)

Simone de Beauvoir (1908- 1986)

Estados Unidos y la Declaración Universal de Derechos Humanos

Betty Friedan (1921-2006)

Capítulo 4. La tercera ola del feminismo

Kate Millet (1934-2017)

Shulamith Firestone (1945-2012)

Germaine Greer (1939)

Un movimiento en sí mismo

Capítulo 5. La cuarta ola del feminismo

El feminismo poscolonial

El ciberfeminismo

La teoría “queer”

Judith Butler (1956)

Capítulo 6. Las reivindicaciones feministas en Chile

Eloísa Díaz Insunza (1866-1950)

Ernestina Pérez Barahona (1868-1951)

Primeras movilizaciones de mujeres en Chile

Amanda Labarca Hubertson (1886-1975)

Inés Echeverría (1868-1949)

Elena Caffarena (1903-2003)

María de la Cruz Toledo (1912-1995)

Inés Enríquez Fröden (1913-1998)

Julieta Kirkwood Bañados (1937- 1985)

Un nuevo ciclo de movilizaciones

Capítulo 7. El feminismo liberal en la actualidad

Capítulo 8. Conclusiones

Anexo. Resumen Declaración de la Mujer y la Ciudadana

Bibliografía

Los profundos y acelerados cambios que ha experimentado el mundo en los dos últimos siglos han estado marcados por la lucha que llevaron adelante miles de mujeres por obtener igualdad de derechos y oportunidades, los que mostraban una injusta e incomprensible asimetría. Pero no es sino hasta que comienzan a organizarse en grupos que surge el feminismo. A partir de ese momento se desarrolla el movimiento y la teoría, la que cuenta con siglos de antecedentes y figuras importantes que luego se convierten en cuatro olas irrefrenables de demandas y reivindicaciones que buscan terminar con la injusticia de la discriminación de las mujeres en los diversos campos del desarrollo humano.

En un momento en que el tema del feminismo ha recobrado una inusitada fuerza de la mano de las ideas del pensamiento de izquierda -que ya desde los sesenta viene sumando nuevas causas y banderas para aumentar su influencia en el mundo-, me pareció interesante contar con un texto que dé cuenta de la evolución del movimiento feminista desde una mirada histórica neutra o, si se quiere, menos ideológica. Ello nace de la incomodidad que me provoca el desconocimiento de sus objetivos originales en el contexto de sus raíces históricas, atendido el rechazo casi transversal que hoy provoca su mención o defensa en ciertos círculos sociales y políticos, que sólo ven su derivación más radical. La razón que subyace en este esfuerzo supongo que resulta evidente: soy feminista y no soy radical ni de izquierda.

La idea de realizar un recorrido por la historia del feminismo para tener una visión general del tema no es, por supuesto, original, sino que tiene muchísimas y destacadas versiones en distintos países que me sirvieron de guía para profundizar en un tema que siempre me ha apasionado. Mi intención no es otra que la de acercar al lector interesado a través de una compilación de breves reseñas biográficas de feministas; la mención de las obras fundamentales que representan esta corriente sociopolítica; y el surgimiento de nuevas corrientes que hoy se suman a su causa. De esta manera busco proporcionar una visión general del movimiento y su evolución. El objetivo de hacer este texto sin la carga ideológica del actual relato neomarxista surge de la experiencia personal que significó el estudio de muchas de las obras consultadas, que me conducían inevitablemente al pensamiento de la izquierda radical como única fuente que explicara su origen y desarrollo, lo que definitivamente no calza con la realidad histórica.

El feminismo se llama así porque nació de mujeres cuyo único objetivo era luchar por el derecho a tener las mismas oportunidades de desarrollo y dignidad que los varones. No fue su intención desatar una guerra contra los hombres, sino crear las condiciones para un mundo más justo e inclusivo.

Algunas académicas y filósofas del feminismo han estructurado su historia en cuatro olas del movimiento. Esta es la visión a la que voy a adherir por estimar que resulta una perspectiva que clarifica su evolución.

La primera ola feminista comienza en el período de la Ilustración, aquel movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa y sus colonias durante el siglo XVIII, y que representó una importante modernización cultural y el intento de transformar las caducas estructuras del Antiguo Régimen. Las mujeres tienen un despertar político y social al alero de los principios de igualdad, legalidad y fraternidad que inspiran a la revolución francesa y la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos de América. Su objetivo es simplemente que se le otorguen los mismos derechos que a los hombres.

La segunda ola del feminismo corresponde a la etapa del sufragismo y el activismo político, que persigue incorporar a la mujer masivamente a la educación formal en todos los niveles y al poder político.

La tercera ola feminista, llamada también feminismo contemporáneo, se caracteriza por la revolución social y un cambio en el lenguaje que pone al centro de la discusión la interseccionalidad y la abolición del “patriarcado y el capitalismo” como causantes primarios de la opresión de la mujer.

La cuarta ola feminista se alza como un feminismo en el que surgen nuevos objetivos y estrategias para la lucha social a partir de las banderas del multiculturalismo, la ecología y el activismo online.

La investigación sobre el tema y el desarrollo de la historia del movimiento en diversos puntos del planeta me llevó a constatar que el feminismo liberal clásico -o de la igualdad jurídica- fue el que inspiró a las feministas que se reflejan en la primera ola. Por el contrario, el discurso del feminismo radical actual se encuentra secuestrado por la ideología de género y la filosofía posmoderna, que ha permeado todos los ámbitos de la cultura y la sociedad a través de lo que se ha denominado la “batalla cultural”. De ahí la importancia de desarrollar este texto con una visión neutra del movimiento, haciendo un recorrido por su evolución y sus múltiples corrientes, intentando soslayar el tinte ideológico que exhiben la mayoría de las obras consultadas a través de la compilación breve y no exhaustiva de biografías y reseñas de las obras principales que constituyen su teoría, así como la descripción sumaria de estas nuevas corrientes.

Creo que en su origen el feminismo como movimiento social y político nunca pretendió ser un movimiento ideológico de derechas o izquierdas, sino plantearse como un movimiento social universalista, transversal y reivindicativo de derechos humanos fundamentales, que agrupara bajo el mismo paraguas a la mitad de la humanidad históricamente visible y a la mitad silenciada, lo que hasta ahora sólo ha logrado verdaderos avances y resultados tangibles en el mundo occidental.

En el mundo siempre han existido mujeres extraordinarias que han brillado por sí mismas y han dejado huella en la historia por sus talentos. Sin embargo, sólo hablamos de feministas cuando nos referimos a aquellas que dejaron prueba de sus reivindicaciones frente al estatus de su condición de mujer, considerada históricamente como inferior al hombre en los distintos ámbitos, buscando quizás despertar la conciencia colectiva sobre esta arbitraria creencia ancestral. Es así como, para hacer una cronología histórica del movimiento feminista, cabe remontarse a las primeras constancias escritas que hacen una vindicación de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en cualquier ámbito.

El diccionario de la R.A.E. en su 21° edición señala que la palabra “feminismo” significa: “(Del lat. Fémina, mujer, hembra, e-ismo)m. 1. Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres./ 2. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres”. La definición me parece parcial y pobre, aunque demuestra claramente lo que la mujer ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia. Aparece de manifiesto en cualquiera de las dos acepciones de la R.A.E. que el mundo siempre estuvo dividido entre hombres y mujeres como dos categorías diferentes, en las que los primeros eran los que detentaban tradicionalmente el poder y en consecuencia, los derechos, mientras que las segundas estuvieron sometidas y, por tanto, invisibilizadas, con lo cual tuvieron que luchar primero para ser reconocidas como seres humanos dotados de mente y espíritu, y luego como personas sujeto de derechos.

El camino de la conquista que ha tenido que hacer la mujer a lo largo de los siglos por dicho reconocimiento ha sido lento, largo y muchas veces doloroso. En los inicios de este siglo XXI recién podemos afirmar que la igualdad de la mujer como persona no se cuestiona en los países del mundo occidental, al menos a nivel teórico, atendido que la igualdad de derechos fundamentales en tanto su calidad de persona humana se encuentra consagrada ya desde mediados del siglo XX en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

Las precursoras

Son tantas las precursoras del feminismo que algunas se pierden en los anales de la historia. Sin embargo, todas ellas se caracterizaron por su individualidad y excepcionalidad en una sociedad que no reconocía ningún protagonismo a las mujeres. Sus vidas y acciones se vieron invisibilizadas mayoritariamente por una cortina del silencio y la omisión en los registros históricos de sus contemporáneos. Aún así, algunas trascendieron a su época y han llegado a nuestro conocimiento.

La poeta griega Safo de Lesbos -o Safo de Mitilene-, contemporánea de Homero, por ejemplo, se caracterizó por su cultura y libertad en la escritura de algunos poemas que todavía subsisten. Notable también fue Hipatia de Alejandría (370-415), matemática y filósofa griega cuya inteligencia y extraordinarios logros científicos y matemáticos llevaron a que la Iglesia la acusara de hereje y fuera cruelmente asesinada por una turba de fanáticos cristianos. Por su parte, Hildegarda Von Bingen (1089- 1179) fue una mujer cuya cultura y conocimientos abarcaron distintas áreas del saber, como filosofía, biología y música, desempeñándose además como abadesa durante el Sacro Imperio Romano Germánico. Otro ejemplo fue Leonor de Aquitania (1122-1204), casada con dos reyes y madre de tres monarcas, que se destacó como mecenas de las artes y primera mujer que combatió en una cruzada cristiana.

He omitido muchísimos nombres, pero no es mi intención abarcar a todas las maravillosas mujeres singulares que han existido en el mundo porque, sin duda, sería un esfuerzo imposible. Mi intención al nombrarlas es dejar en evidencia su trascendencia, pese a las barreras que cada época impuso a su género.

Los primeros manifiestos o escritos que abogan por la situación desmedrada de la mujer en la sociedad, y que trascendieron, se remontan a la Edad Media y surgen en el contexto religioso de una Europa sumergida en la religión y la superstición. La Iglesia Católica ejercía un control absoluto sobre la vida y costumbres de la época, imponiendo especialmente a las mujeres una pesada carga de restricciones y prohibiciones. Ellas sólo podían actuar en el ámbito privado y siempre bajo el amparo o dominación del padre, marido, o varón al que se hubiera otorgado su tutela. En la literatura y estudios de la época existía una creencia generalizada que las mujeres encarnaban el pecado, la lujuria y todos los vicios desatados desde la caída de Eva y la pérdida del paraíso. Para los historiadores y filósofos medievales era impensable considerar siquiera a la mujer como una persona humana. Jurídicamente su posición tenía el nivel de los esclavos y animales domésticos, desconociendo la posibilidad de que pudiera albergar un alma.

Guillermine de Bohemia (1210-1281)

Muchas estudiosas de la historia de la mujer sitúan el inicio del despertar colectivo de esta en la voz de Guillermine (o Guillerma) de Bohemia. A fines del siglo XIII, Guillermine cuestionó la interpretación que la Iglesia Católica hacía de las Sagradas Escrituras respecto del rol de la mujer en la sociedad cristiana y su eventual trascendencia después de la muerte.

El motivo de su cuestionamiento era que ella sentía que la Iglesia no la representaba; tras un profundo estudio de la Biblia había concluido que, dado que no existía una deidad femenina en su doctrina, lo que se manifestaba en que Eva sólo constituía una extensión de Adán, el sacrificio de Cristo era un acontecimiento que sólo redimía a los varones. Por lo tanto ella -y toda la comunidad femenina- no podía ser alcanzada por la Gracia del Hijo de Dios, ya que la Iglesia mantenía a las mujeres al margen de la redención. En virtud de estos argumentos filosóficos decidió crear una Iglesia de Mujeres. Esta iglesia es conocida como un movimiento místico que también contó con numerosos hombres entre sus adeptos, y cuya finalidad era hacer una reinterpretación de las Escrituras e incluir el reconocimiento de las mujeres para la salvación de su alma. No podemos, sin embargo, considerarlo propiamente una revolución feminista, ya que su rebelión se enmarcaba en los límites de la teología y sólo pretendía el reconocimiento de la mujer como sujeto de redención dentro del culto eclesial romano.

Si bien Guillermine no escribió ningún manifiesto ni dejó escritos, hay historiadores que ven en su vida, actuación y doctrina la responsable de levantar los primeros cimientos del feminismo. Con sus prédicas públicas y ejemplo de vida habría promovido una colectividad de mujeres que tenían una comunicación directa e igualitaria con Dios, salvando todas las jerarquías sociales y eclesiales de la época. Esta agrupación de fieles, que abarcaba todas las clases sociales, rompió con los paradigmas de la época en cuanto al valor y dignidad que se le asignaba a la mujer.

Sus seguidores formaron una secta que se denominó “los guillermitas”. Mayoritariamente provenían de Milán y sus alrededores. Guillermine hablaba de la Biblia en términos perfectamente ortodoxos, al tiempo que reivindicaba para la mujer un papel en pie de igualdad con el hombre en la comunidad cristiana.

Durante gran parte de su vida Guillermine vivió en la Abadía de Chiaravelle, en las cercanías de la ciudad de Milán, donde fue acogida por los religiosos, quienes le asignaron una casa dentro de los muros del convento para su protección; después de su muerte fue venerada por la orden como una santa. Una de sus más fieles seguidoras, Maifreda de Pirovano, se erigió como sacerdotisa del culto, lo que atrajo las iras de Roma cuando se supo que había celebrado una misa con ceremonia de consagración, tras la cual se la declaró papisa, por lo que se envió al Santo Oficio a investigar. Los inquisidores explotaron hábilmente las envidias y rencores que existían al interior de la secta y, utilizando todos los recursos destinados a extirpar la herejía, procesaron a los seguidores de Guillermine y Maifreda como herejes y los condenaron a la hoguera. Del rescate de algunas actas del juicio se pudo constatar que Guillermine también fue condenada como hereje no obstante ya estaba muerta, por lo que se ordenó exhumar su cuerpo que yacía enterrado en la Abadía para que fuera quemado junto al cuerpo vivo de Maifreda de Pirovano en el año 1300.

Las beguinas

Otras estudiosas de la historia de la mujer consideran a las predicadoras y “brujas” como precursoras del feminismo. Se trataba de mujeres que oficiaban de curanderas, parteras o sanadoras que vivían al margen de la comunidad que atendían.

En los Países Bajos -Holanda, Flandes- surgieron también alrededor del siglo XIII, para luego extenderse por casi toda Europa, mujeres que buscaban una vida más allá del matrimonio o el convento. Convivían en grupos pequeños, administrando sus bienes en comunidad, escribiendo sobre temas espirituales, asistiendo enfermos y haciendo obras de caridad. Se las denominó “beguinas”. Cristianas laicas con orígenes aristocráticos o burgueses, tenían conocimientos en griego y latín. Muchas hacían traducciones de textos religiosos a las lenguas vulgares, desarrollando prácticamente la única literatura existente en esos días. Estas mujeres vivieron, para los cánones de la época, libremente, sin acatar reglas ni obediencia al orden jerárquico social o eclesial. Su vida transcurría al margen de la familia y de la autoridad religiosa mientras duraba su apostolado, y podían marcharse cuando lo quisieran.

Entre ellas destaca la francesa Margarita Porete (1260-1310), cuyo libro El espejo de las almas simples fue el primer manual espiritual escrito en lengua vernácula en lugar del latín.

En algunas regiones, las beguinas alcanzaron la misma fama que los trovadores, siendo fundadoras de la primera literatura flamenca, francesa y alemana.

Debido a su autonomía de pensamiento y acción, además de sus orígenes nobles, lograron un acceso limitado a la propiedad privada, pudiendo explotar sus tierras en forma independiente para su autosustentación. Ello significó que fueran vistas como peligrosas por la jerarquía eclesiástica, provocando que estuvieran permanentemente bajo sospecha. Muchas fueron enjuiciadas como brujas o herejes y condenadas a la hoguera por la Inquisición.

Christine de Pizan (1364- 1430)

Escritora y filósofa francesa, Christine de Pizan responde al claro desprecio hacia la mujer que imperaba en el cristianismo temprano. Ella se rebeló ante la discriminación teológica que percibía en la interpretación de la Biblia por la Iglesia respecto de las mujeres, a las que sentía que dejaban fuera de la redención y el paraíso.

Nació en Venecia, Italia, pero durante su niñez su familia se trasladó a Francia, donde fue educada y vivió hasta su muerte. Fue la primera mujer en ser reconocida como escritora profesional, además de una gran polemista, participando en encendidos debates literario-teológicos de la época. En sus numerosos escritos abordó temas como la violación y el derecho de las mujeres al conocimiento, dejando a su muerte, en 1430, en el Convento de Poissy, numerosas obras que trascendieron a la historia.

La obra más conocida de Christine de Pizan fue publicada en 1405 y se tituló La ciudad de las damas. Se trata de un texto que abre una brecha importante en los parámetros culturales desde el propio pensamiento cristiano. La escritora ataca el discurso de la inferioridad de las mujeres en la Iglesia y la sociedad y ofrece una visión alternativa basándose en la Virgen María como defensora, protectora y guardiana de esa ciudad alternativa. Esta idea generó una nueva conciencia acerca de la dignidad de la mujer como persona humana. Aunque la Pizan no cuestionó directamente la jerarquía eclesiástica ni exigió la igualdad social entre los sexos, se le puede considerar como una de las primeras voces feministas, ya que su discurso atacó las ideas dominantes de su tiempo sobre la inferioridad e intrínseca maldad que se le atribuía a la mujer. El discurso buscaba elogiar la superioridad de las mujeres sobre los hombres desde un punto de vista moral, atribuyendo el vicio a lo masculino y la virtud a lo femenino, reflexionando cómo sería una ciudad donde no existieran ni las guerras ni el caos que promovían los hombres.

En su obra realizó un catálogo de mujeres excepcionales, empezando por aquellas citadas en la Biblia y agregando otras de la historia y la leyenda. Aludía a reinas y nobles, y colocaba a la Virgen María como arquetipo a seguir, para significar el aporte de las mujeres al mundo. Su voz fue acallada durante siglos pues desafió las convenciones de su tiempo, y cuando enviudó, a los 25 años, mantuvo con sus ingresos de escritora a sus tres hijos, su madre y una sobrina, lo que constituye un misterio de sobrevivencia para la época y da cuenta de su talento.

Sus obras fueron por años atribuidas al renombrado escritor Bocaccio, hasta que en 1786, otra mujer, Louise-Felicité de Kéralio, escritora y traductora francesa, las recuperó, restituyendo su autoría a Christine de Pizan.

La misoginia y la subordinación de la mujer fueron constantes durante los siglos. En España los refranes frecuentemente lo reflejaban: “A mal caballo, espuela; a la mala mujer, palo que le duela”; “Dar con buen melón y buena mujer, acierto es; el melón y la mujer, malos son de conocer”; “Mujer buena y segura, búscala en la sepultura”. El mundo occidental durante el Renacimiento se abre a un pensamiento universal como ideal del hombre, sin embargo, el culto a la belleza, el ingenio y la inteligencia no incluía como actores a la mitad de la población, es decir, a las mujeres. Paulatinamente, con la Ilustración, surgieron brechas en el pensamiento dominante, aunque siempre se trató de voces aisladas en las clases más educadas.

Las preciosas y los Cuadernos de quejas

A fines del siglo XIV, surge lo que se conoce como “la querelle des femmes” (la querella de las mujeres), debate literario y académico en defensa de la capacidad intelectual, el derecho a la educación y el acceso a la universidad y a la política de las mujeres. La discusión tuvo a muchas representantes, entre ellas, la filósofa francesa Marie de Gournay (1565 -1645), que en su libro La igualdad de los hombres y las mujeres, publicado en 1622, sostuvo que la consecuencia lógica era el derecho de la mujer a ser considerada persona, pues, estrictamente hablando, el ser humano no es ni masculino ni femenino.

El debate siguió presente en los siglos siguientes. En los salones de la aristocracia francesa del siglo XVII, un grupo de mujeres educadas ampliaron la “querelle” y llevaron adelante un movimiento literario y social gracias al cual “la querelle féministe” dejó de ser reserva privada de teólogos y filósofos. A partir de ese momento fue un tema de opinión pública. El movimiento se denominó “preciosismo” y sus exponentes, las “preciosas”, fueron mujeres de la alta burguesía, autodidactas, que sostuvieron que era preferible la aristocracia del espíritu antes que de sangre, revitalizando la lengua francesa, los buenos modales e imponiendo nuevas formas de amor cortesano. Ello no evitó que se produjera una enorme cantidad de obras literarias que buscaban dejar clara la inferioridad y ridiculez de las pretensiones femeninas, como fue el caso de Las mujeres sabias de Moliere y La culta latiniparla de Quevedo. Ambas mostraban una clara misoginia y reflejaban el temor a que las mujeres accedieran a la misma cultura que los hombres.

Durante la revolución francesa aparecen los Cuadernos de quejas, que representaban las solicitudes que hicieron llegar las ciudadanas a la nueva República, cuando se percataron que el manifiesto denominado Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano sólo abarcaba literalmente a los hombres y no a todas las personas. Esto provocó que “las ciudadanas” que habían participado activamente en el cambio de régimen, escoltando incluso al rey y la reina de Versalles a París, manifestaran su desacuerdo con el documento e hicieran peticiones de instrucción, derecho a voto, reformas a la familia, protección del marido y otras peticiones que, naturalmente, no fueron consideradas por los asambleístas.

Hombres en la lucha feminista

François Poullain de la Barre (1647- 1723)

Durante la revolución hubo dos autores varones que reflexionaron sobre la condición de la mujer desde la filosofía. Uno de ellos fue Poullain de la Barre. Nacido en el seno de una familia burguesa, se formó desde niño para ser sacerdote. En 1663, con 16 años, obtuvo el grado de maestría y tres años después, en la Universidad de la Sorbona alcanzó el grado de bachiller en Teología e inició sus estudios de doctorado. Ordenado sacerdote católico, en 1688 se convirtió al calvinismo, siendo por ello repudiado por su familia.

Participó en los debates intelectuales de la época, tanto dentro de la universidad como fuera de ella. En los salones parisinos entró en contacto con las nuevas corrientes filosóficas cartesianas, llegando a convertirse a la nueva filosofía. Esta conversión lo inspiró para escribir y publicar a los 26 años un manifiesto cuyo título expresa lo que siglos después sería el “leit motiv” del movimiento feminista. En De la igualdad de los sexos (1673) afirmó qué “la mente no tiene sexo”, de manera que el medio más eficaz para lograr la emancipación de las mujeres era la educación, estimando que su subordinación era contraria al estado natural propio de todos los seres humanos.

La idea de mérito, lema fundamental del “preciosismo”, cumplió una función diferente a la adjudicada previamente por Christine de Pizan. Su sentido ya no era sólo ético, sino virtualmente político. Sostuvo que el mérito, íntimamente asociado a la idea de igualdad, era lo que legitimaba y habilitaba a las mujeres para el desempeño de las mismas tareas y funciones que los hombres, desde el sacerdocio hasta el mariscalato. Asimismo, a diferencia de Christine de Pizan, De la Barre señalaba que “le bon sens” (el buen sentido) se contraponía radicalmente como instancia crítica al saber tradicional instituido, atendido que sobre todo las mujeres son las que tradicionalmente han sido excluidas de ese saber.

Ello es justo lo contrario a lo defendido por Jean Jacques Rousseau en la Ilustración. Rousseau sostenía en El Emilio que cuando la mujer se quejaba de la injusta desigualdad respecto del hombre, cometía un error, por cuanto esta desigualdad no era una institución humana, o al menos no era obra del prejuicio, sino de la razón. Para el autor de El contrato social, las diferencias sexuales “debían influir sobre la moral y la política”. De allí se establecía la división de papeles y el predicamento de que las mujeres no pertenecen al orden público-político, sino al doméstico-privado, mirada que también se puede leer en La nueva Eloísa.

De La Barre, en cambio, dirige su mirada al origen de la historia y descubre que el elemento constante que une las distintas etapas históricas es la primacía del más fuerte. En consecuencia, estima que la fuerza siempre ha prevalecido sobre la razón, y que ella ha estado siempre en el lado de los varones. Arguyó que la igualdad es uno de los rasgos definitorios del estado natural, siendo la única diferencia entre los sexos la fecundidad y la fuerza. Manifiesta que originalmente la desigualdad no se inicia con la reproducción sino con la extensión de la familia; la introducción de nuevos miembros en la familia primitiva fue lo que provocó la dependencia de las mujeres, ya que allí se encuentra el origen de la división sexual y funcional del trabajo, poniéndose fin al estado de naturaleza. Concluye en su obra que la dependencia de las mujeres es voluntaria y que con el tiempo devino en subordinación y exclusión política cuyas bases carecen de legitimidad.1

De La Barre fue perseguido por sus ideas y sus escritos, debiendo huir de París. Tras la dictación del Edicto de Nantes, se estableció en Ginebra, donde fue acogido como ciudadano suizo, se casó, tuvo dos hijos y se dedicó a la enseñanza hasta su muerte.

Jean Antoine de Condorcet (1743-1794)

El segundo personaje memorable entre los ilustrados franceses que defendieron los derechos de la mujer fue el filósofo francés Jean Antoine de Condorcet. Matemático y dirigente político, nacido en Ribemont y educado en escuelas jesuitas y en el Colegio de Navarra de París, se convirtió durante la revolución en el gran defensor del laicismo en Francia. Proveniente de una familia noble, apoyó los objetivos de la revolución y entró en la política, siendo elegido miembro y presidente en la Asamblea Legislativa en 1792.

Tasuta katkend on lõppenud.