Loe raamatut: «Der Untergang des Abendkleides»

Ella Carina Werner

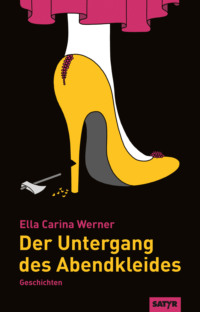

Der Untergang des Abendkleides

Ella Carina Werner

wuchs in Ostwestfalen als Tochter einer Bauchtänzerin und eines Psychologen auf. Seit 2016 ist sie Redakteurin des Satiremagazins Titanic in Frankfurt am Main und betreibt die Lesebühne »Liebe für alle« in Hamburg, wo sie mit ihrer Familie lebt. Außerdem schreibt sie regelmäßig humorvolle Texte für das Missy Magazine, die Satireseite der taz, die Frankfurter Rundschau und andere Medien.

Mit ihren komischen Geschichten und politischen Satiren tritt sie im deutschsprachigen Raum auf. 2011 war sie Mitbegründerin und ist seither Mitorganisatorin des »Diary Slam«, des ersten deutschen Tagebuch-Wettlesens, in Hamburg.

2012 erschien ihr autobiografischer Roman »Die mit dem Bauch tanzt. Eine ostwestfälische Familiengeschichte« bei Ullstein sowie 2017 »Rastavati«, gemeinsam mit Jutta Weber, bei Rowohlt.

E-Book-Ausgabe September 2020

© Satyr Verlag Volker Surmann, Berlin 2020

Cover: Katharina Greve, Berlin

Korrektorat: Jan Freunscht

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über: http://dnb.d-nb.de

Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.

E-Book-ISBN: 978-3-947106-49-3

Inhalt

Vierzig

Menschen

Der schönste Tag

Menopause Turbosause

Pro und Kontra

Theater mit Tante

Das hält die Liebe jung

Sommerbalkonweingeschichte

Junge deutsche Männer

Ein guter Abgang

So wird das Matriarchat

Enten

Gedankenspiel

Zack bumm

Mein Steuerberater, die Ehe und ich

Dicke, haarige Hamster

Hinter den Fensterscheiben

Lachen

Trinke, Liebchen, trinke

Ding dong

Mutter, Schwester, Kind

Welches Tier wären Sie am liebsten?

Draußen heulen die Heringe

Finnland, erwache

Liebeslied

Das letzte Kind

Beim Frauenarzt

Gute Vorsätze

Fünfundneunzig Prozent

Wo es wehtut

Lebensfreude

Seltener Besuch

Danke, danke!

Fanny Müller gewidmet

Vierzig

Gut, dass ich bald vierzig bin. Mit vierzig kann man Dinge tun, die man sich mit zwanzig nicht traut. Zum Beispiel Tassen mit passenden Untertassen kaufen. Ich liebe Tassen mit passenden Untertassen, aber sag das mal mit zwanzig den Leuten in deiner verranzten WG-Küche.

Mit vierzig kann man sich um die Rente sorgen. Den ganzen Tag um die Rente sorgen, herrlich. Mit zwanzig kann man das nicht, da wäre man sogar aus der Jungen Union rausgeflogen.

Mit vierzig kann man unbehelligt seine Träume träumen, von einer Karriere als Primaballerina oder Klaviervirtuosin, und niemand ruft: »Ja geil, mach doch! Die Welt steht dir offen.«

Mit vierzig steht dir die Welt überhaupt nicht mehr offen, das ist das Gute. Das nimmt den Druck raus, entspannt.

Mit vierzig muss man nicht mehr »fuckable« sein. Verflucht, war das anstrengend, immer dieses »Fuckable«-Sein, in den Schulpausen, in der Unimensa, auch wenn es das Wort früher noch gar nicht gab. »Bumskompatibel« hieß das damals, wenn ich mich recht erinnere: »Ella, du musst bumskompatibel sein«, lagen mir meine Tanten in den Ohren, jeden Tag.

Mit vierzig muss man als Frau nicht mehr andauernd nach einem Stift suchen. Den kann man sich jetzt unter die Brust klemmen, und er fällt nicht mehr runter. Das ist praktisch. Alternativ geht auch eine Filterzigarette oder ein Schokoriegel. Man kann auch zwei Stifte nehmen, um sich von anderen abzugrenzen. »Oh, da kommt Ella Carina Werner, die mit den zwei Stiften«, wird es von überall tönen.

Mit vierzig kann man Foxtrott tanzen und makellos Bridge spielen. Dafür braucht man keinen Kurs zu belegen, das kann man dann von selbst.

Mit vierzig kann man sich einen Jahrzehnte jüngeren Partner angeln, so wie diese coole Sau Brigitte Macron. Mit zwanzig ist das nach unten hin begrenzt.

Zwanzig war schlimm. Ich darf gar nicht daran denken. Mit zwanzig musste man immer Tomate-Mozzarella zu Partys mitbringen, sonst kam man gar nicht rein. Tablettweise aufgeschichtetes Tomate-Mozzarella, balanciert auf dem Gepäckträger des klapprigen Hollandrads. Fiel das Tablett auf halber Strecke herunter, galt es, die balsamicodurchtränkten Scheiben vom Bordstein zu kratzen, neu zu platzieren und die schwarzen Geröllsteinchen als grobkörnigen Pfeffer auszugeben.

Mit zwanzig muss man Sachen sagen wie »Portugal soll echt schön sein«, »Schon mal Rucola gegessen?« oder »Wie geil ist das denn!«. Mit vierzig muss man überhaupt nichts mehr sagen. Mit vierzig sitzt man einfach da, schädelt einen Eierlikör nach dem anderen, studiert die ZEIT-Bildungsreisen-Angebote und wartet auf den Tod. Okay, das habe ich auch schon mit zwanzig gemacht, aber jetzt ist es legitimiert.

Mit vierzig sind viele große Fragen oftmals schon gelöst. Zum Beispiel die Verhütungsfrage.

»Pille? Spirale?«, fragt mein 25-jähriger Fantasieverehrer.

»Nee, FUB. Finale Unfruchtbarkeit.«

»Wie geil ist das denn!«, ruft der Grünschnabel. »By the way, hast du schon mal Rucola gegessen?«

Mit vierzig muss man nicht mehr seine Eltern brauchen. Die brauchen jetzt dich. Guter Egoschub.

Mit vierzig kriegt man die ganzen guten Charakterrollen, in Spielfilmen und auf Familienfeiern.

Mit vierzig darf man die Dinge verniedlichen, darf »Stößchen« sagen und »Weinchen« und »noch ein Weinchen« und »Nahostkonfliktchen«.

Mit vierzig kann man alles, aber wirklich alles auf die nahenden Wechseljahre schieben, auch die neue SPD-Mitgliedschaft.

Mit vierzig kann man einen Platz im Seniorenstift vorreservieren. Das ist albern, aber immer noch weniger albern, als ungeborene Kinder in Kitas anzumelden.

Ab vierzig ist jede Geburtstagsfeier ein Bergfest.

Mit vierzig kann man in der Schweiz Sterbehilfe beantragen.

Mit vierzig ist man so alt, wie Marilyn Monroe nie war.

Mit vierzig kann man zu Fasching als Ursula von der Leyen gehen oder Ulrike Meinhof.

Mit vierzig muss man nicht mehr Cola-Rum trinken. Mit vierzig lässt man die Cola einfach weg.

»Ella, was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag?«, fragt meine Schwester. Meine Schwester ist noch jung, sechsunddreißig.

»Stifte. Nur Stifte«, sage ich gedankenschwer. »Am liebsten zwei silberne Füllfederhalter. Und Schokoriegel, Filterzigaretten, eine Meinhof-Perücke und ein Fläschchen Rumchen.«

Herrlich. Ich freue mich darauf. Nur noch ein paar Tage.

Menschen

Es ist wahr: Lustige Geschichten sind umso lustiger, je grantiger und misanthropischer sie sind. Grummelige Griesgrame, Sauertöpfe, Menschenhasser – so lustig!

Das ist mein Problem. Ich mag Menschen. Ich mag den jungen Mann mit dem Seitenscheitel, die alte Frau mit den hängenden Mundwinkeln und den Rentner mit dem stechenden Blick, der mich stumm in der S-Bahn fixiert.

Herrgott, ich mag sie! Sie sehen mich an, und ich mag sie. Sie reichen mir die Türklinke, und ich mag sie. Sie verkaufen mir ihre S-Bahn-Tageskarte 20 Cent billiger, und ich liebe sie.

Andere mögen Reptilien oder Starkbier, ich Menschen.

Ich mag ihre Augen, Zehen und Ohren, die knolligen Nasen, ihre Bauchnabel und die Fusseln in ihren Bauchnabeln auch. Ich mag, wie sie gucken. Wie sie aussehen gleich nach dem Aufwachen. Wie sie ihre Münzen an Fahrkartenautomaten reiben oder ihre Geschlechtsteile.

Wie sie sagen: »Ich muss mich mal kurz entschuldigen.«

Wie sie reden, wenn sie betrunken sind. Wie sie reden, wenn sie nicht betrunken sind. Ihre traurigen Lieder. Ich mag sie. Sogar in Internetforen. Sogar im Flixbus bei Nacht.

Ich mochte meine Lehrer. Immer. Alle. Sogar meine Sportlehrer. Das ist doch nicht normal. Stets versuchte ich, sie nicht zu mögen, aber sobald mir einer von ihnen Hilfestellung am Doppelreck gab, dachte ich: Hey, er gibt mir Hilfestellung, das ist aber nett.

Ich mochte alle meine Vermieter. Und die Frauen der Vermieter, auch wenn die meist gerade mit irgendeinem jüngeren Handwerker durchgebrannt waren. Und die Makler. Himmel, den Makler nicht auch noch, dachte ich jedes Mal. Aber immer wenn mich einer von ihnen ansah mit seinen eitertriefenden Axtmörderaugen, von Apfelkorn und einsamen Wichsnächten gezeichnet, schloss ich ihn in mein Herz.

»Die Wohnung kostet siebenhundert kalt. Staffelmiete nach Paragraf 557a«, sagte sein Mund.

»Niemand wird später mein Grab besuchen«, entgegneten seine Augen. Ich unterschrieb den Mietvertrag und gab noch etwas Trinkgeld.

Ich mag alle. Selbst meine Eltern. Nie habe ich sie gehasst.

»Jetzt hass doch mal deine Eltern«, nölten meine Schulkameraden immer, wenn wir uns dreckige Elternschwänke im versifften Oberstufenkeller erzählten (es waren so etwas wie frühe Poetry Slams).

»Jetzt hass uns doch mal«, ermutigte mich mein Vater, studierter Psychotherapeut, der wollte, dass ich mich endlich mal »abnabelte«.

Ich mag meine Kinder, alle beide, auch im Dämmerlicht morgens um fünf, wenn sie mir mit den kleinen Fäusten auf die Stirn hämmern. Ich mag, wie arglos sie dabei gucken. Ich mag ihre übergroßen Kinderköpfe, und die Lehrer und Ärzte und geldgeilen Kieferorthopäden meiner Kinder mag ich auch.

Was soll ich machen. Ich mag Rüstungsindustrielle. Ich mag Kohlekraftwerksbetreiber, Insolvenzverwalter, ich mag Hütchenspieler, Fußballfans, Österreicher und sogar Markus Lanz. Ich mag Lateinlehrerinnen und meinen Zahnarzt aus Kindertagen, der stets ohne Betäubung bohrte. Irgendwas hat sich der Mann dabei gedacht.

Gerne würde ich die Menschen ein bisschen weniger mögen. Dann wären meine Texte lustiger. Zum Beispiel dieser. So lustig!

Gerne schriebe ich zum Beispiel eine freche Polemik über Christian Lindner. Wie gern würde ich Lindner verbal massakrieren, so richtig runterputzen. Blödfisch, Holzkopf, Nervensäge! Aber dann stelle ich mir Christian Lindner als Schulbub vor, den kleinen Christian, zwischen seinen hilflosen Händen ein ungeplant steifes Glied. Wie er mit diesen Händen das Glied verzweifelt wieder nach unten drückt, in der Umkleidekabine, drei Minuten vor Beginn des Schulschwimmens; aber nichts da, plopp, schnellt es wieder nach oben, das gottverdammte Stehaufmännchen, auf das bereits die ersten Tränen tropfen, wie in seiner Autobiografie »Der lange Weg zur Freiheit« beschrieben, wenn ich das nicht irgendwie verwechsele. Da zerfließt mir das Herz.

Immer versuche ich, die Menschen ein bisschen weniger zu mögen. Wenigstens ein paar, wenigstens alleinerziehende Witwen und Bioladenbetreiber mit Lese-Rechtschreib-Schwäche, weil die eh schon jeder mag, weil die meine Sympathie gar nicht nötig haben. Wenigstens Schnaps-an-Kinder-Verkäufer, aber ich kenne keine Schnaps-an-Kinder-Verkäufer, auch wenn viele, zum Beispiel meine beiden Brüder, genau so aussehen.

Ich möchte nicht, dass andere von meiner Menschenliebe erfahren, zum Beispiel meine Arbeitskollegen in der Titanic-Redaktion.

»Hey Ella, wie findest du eigentlich Menschen?«

»Och pfff …«, wegwerfende Handbewegung, Lippen verächtlich verzogen. »Nicht so meins.«

Es heißt, wer Tiere liebt, hasst Menschen.

Und: Wer Menschen liebt, hasst Tiere.

Genau das ist mein Glück. Tiere mag ich nicht so gerne. Wenn ich die auch noch alle mögen würde, das Herz würde mir überlaufen. Tiere sind das Letzte. Wie die schon gucken. Vor allem Enten. Enten könnte ich alle erdrosseln. Je mehr Tiere ich kennenlerne, desto mehr liebe ich Menschen.

Der schönste Tag

Meine Cousine Albertine hat ein Kind geboren. Mutter und ich betrachten das erste Beweisfoto auf dem Handy.

»Wie süß«, sage ich und bekomme glasige Augen.

»Das musst du nicht sagen«, sagt meine Mutter. »Wir sind hier unter uns.«

Sie betrachtet den Bildschirm: »Die roten Flecken, der verbeulte Kopf, ja, gibt’s dafür nicht Photoshop?«

Wir sitzen an Mutters Küchentisch, trinken Tee.

»Mama«, sage ich und rühre in meinem Glas. »Erinnerst du dich eigentlich noch an meine Geburt?«

»Nein«, sagt meine Mutter und schüttelt so energisch den Kopf, dass ihre Ohrgehänge klimpern.

Sie schaut aus dem Küchenfenster in den Nieselregen.

»Doch«, sagt meine Mutter. »Oh doch, doch, doch.«

Sie lehnt sich auf ihrem Küchenstuhl zurück. Ihre Augen sind auf einmal geweitet.

»Na dann. Erzähl doch mal«, stupse ich sie an.

»Nein«, sagt Mutter.

»Och komm, nur ein bisschen«, sage ich. »Das betrifft auch mich. Ich habe auch mitgemacht.«

»Du und mitgemacht?«, ereifert sich Mutter. »Das wüsste ich aber.«

Lange sitzt sie einfach so da, schaut in ihr Teeglas, als ob auf dessen Grund etwas Geheimnisvolles schwimmt.

»Na gut«, sagt Mutter. »Ja, ich erinnere mich.«

Sie senkt die Stimme.

»Es ist November, es ist Nacht. Durchs Fenster schimmert der Vollmond. Ich liege so da. In diesem blütenweißen Kreißbett. Mit vollem Bauch. Darin steckst nämlich nicht nur du, sondern auch ein komplettes Käsefondue. Appenzeller, junger Gruyère, ich weiß es noch wie heute. Wir hatten am Abend bei den Nachbarn gefeiert, es war zwei Wochen vor dem Termin. Ja, hätte ich denn ahnen können, dass du schon kommst? Sonst warst du ja immer eher fürs Trödeln, Stichwort Uniabschluss. Bei Gott, dieses Käsefondue war wirklich eine Wucht. – Wo war ich noch mal? Ach ja. Die ersten sachten Wehen sind bereits verebbt, keine große Sache. Zwei Hebammen sitzen gelangweilt in der Ecke, spielen Bridge. Der Arzt ist eine rauchen. Wir warten. Und warten und warten, während ich darüber brüte, was schlimmer ist: das Warten oder dieser schlecht geschnittene Gebärkittel, den ich tragen muss. Ab und an linse ich quer durch den Kreißsaal zum anderen Kreißbett, zu dieser dauergrinsenden Rotblonden. Mehrfachbelegung, das war ja damals so, aber da tut sich auch nichts. Nach Mitternacht warten wir immer noch, hier und da eine mickrige Wehe, mehr nicht. Dann flößt mir eine der Hebammen ein Mittelchen ein. So einen süßlich schmeckenden, wehenfördernden Saft. Und dann kommt es raus.«

»Du meinst, ich?«, frage ich.

»Nein, das Käsefondue natürlich«, sagt Mutter. »Was habe ich gereihert. Quer über das ganze Kreißbett. Die Hebamme flucht, will gerade meinen Kittel abwischen, da kommt sie auch schon. Die erste starke Wehe. Die erste Austreibungswehe, die diesen Namen verdient hat. Hoppala. Das war ein Schmerz, wie soll ich das beschreiben …? Ich könnte mir vorstellen, eine solid gezimmerte Streckbank in einer mittelalterlichen Folterkammer hat denselben Effekt. Doch ehe ich darüber nachdenken kann, kommt auch schon die zweite. Bam bam bam bam bam …«

»Klingt wie Krieg«, sage ich.

»Es ist Krieg«, sagt meine Mutter. »Bei Gott, es ist, als ob du schwer verletzt versuchst, den rettenden Hubschrauber zu erreichen, verfolgt von einem Dutzend Vietcongs. Hast du Platoon gesehen?«

»Mama, du hast Platoon gesehen?«

»Natürlich«, sagt Mutter, »zur Traumabewältigung. Und natürlich gebe ich nicht auf. Ich halte mit allem, was ich habe, dagegen. Da liege ich. Auge in Auge mit dem Russen. Also dem russischstämmigen Arzt, der mittlerweile doch mal eingetrudelt ist und kalt lächelnd am Fuße des Bettes steht. Dr. Karkarow hieß der, hätte aber auch Dr. Guckindieluftkow heißen können oder Meinefingerstinkennachrauchkow, dieser Kurpfuscher.«

»Und dann?«, frage ich.

»Und dann«, sagt meine Mutter, »ist auch schon die dritte Wehe im Anmarsch. Die eine, alles überragende. Die Monsterwehe. Ich spürte sie schon von Weitem. Wie ein Heer spanischer Söldner, ja wie die gesamte deutsche Ostfront bewegt sie sich auf mich zu. Diese gottverdammte dritte. Und ich denke, das war’s jetzt. Das überlebst du nicht. Weißt du, wie es ist, wenn dich eine Handgranate von innen zerreißt? Wie sich ein kalter Entzug nach einer Cracknacht anfühlt?«

»Nein«, sage ich.

»Ich auch nicht«, sagt meine Mutter. »Aber so ungefähr muss es sein.«

»Hattest du denn keine Betäubung?«, frage ich.

»Keine Betäubung«, nickt Mutter und klingt ein bisschen stolz. »Das waren noch nicht diese Wohlfühlgeburten wie heute: PDA, Wassergeburt mit Schaumbad, Duftnote Granatapfel-Limette … Und als ich mich einmal umsehe, zum anderen Ende des Kreißsaals hinüberspähe, durch meinen Vorhang aus schweißnassen Haarsträhnen, sehe ich wieder die Rotblonde, die gerade ihr viertes Kind herauswinkt und zwischendurch noch zu mir herüberlächelt, die Angeberin. Und bei mir ist nichts als die vierte Wehe in Sicht, während am Fenster im selben Moment der Blitz einschlägt … Okay, das Letzte war jetzt hinzugeflunkert, aber nur das. – Kurz, so langsam schlägt mir das Ganze mächtig auf die Laune. So langsam ist da nichts mehr mit klassischer Weiblichkeit, Stichwort Sanftmut. ›Ruhig, ganz ruhig‹, höre ich die Hebammen um mich herum schwadronieren, doch an Ruhe ist nicht mehr zu denken. Ich strample und trete wild um mich. Sooo!«

Meine Mutter tritt gegen einen Küchenstuhl. Der Stuhl fällt zu Boden.

»Alle Achtung«, sage ich.

»Danke«, sagt meine Mutter und rückt den Kragen ihrer Bluse zurecht. »Also, drei Hebammen halten mich fest, das heißt, irgendwann sind es nur noch zwei, der dritten habe ich inzwischen einen Bauchtritt mit der strampelnden Ferse verpasst.«

Mutter sitzt da, die Augen aufgerissen, der Blick seltsam entrückt.

»Mama, alles gut?«

»Unterbrich mich nicht«, bellt sie zurück. »Ich bin gerade so gut drin. Und ich denke, nein, sage, nein, brülle durch den ganzen Kreißsaal, dass es noch von den Neonröhren an der Decke widerhallt: ›Baby, wir werden diesen Krieg nicht verlieren! Ich lebe in einer Welt voller Scheiße, jaaa! Aber ich bin am Leben. Und ich habe keine Angst!‹«

»Krass«, sage ich. »Ist das nicht ein Zitat aus Full Metal Jacket«, denke ich.

»Ja, und dann?«, frage ich.

»Ich sage dir, was dann«, sagt Mutter. »Dann platzt auch noch meine Fruchtblase, oder mein Darm, das ist im Strudel der Ereignisse auch nicht mehr auszumachen. Flüssigkeiten, überall: Blut, Schweiß, Tränen und halb verdautes Käsefondue. Während die Hebamme – so eine dümmliche Dralle mit Schafsaugen, weißt du – sagt, nein, flötet, mit ihrer schönsten Foltermagdstimme: ›Und nun pressen, liebe Frau Werner – pressen!‹ Bei Gott, ich sage dir, ich presse, wie ich nie zuvor im Leben gepresst habe. Ich hätte eine ganze Einbauküche herauspressen können, mit Kücheninsel, wenn das gottverdammte Biest, also du«, Mutter zwinkert mir zu, »sich nicht so störrisch an die Plazenta geklammert hätte.«

»Und der Arzt?«, krächze ich. »Konnte der nicht helfen?«

»Der Arzt?«, hohnlacht Mutter. »Der Trottel feuert mich noch an: ›Sie schaffen das! Ruhig atmen! Und eins und zwei …‹, da brülle ich ihm ins Gesicht: ›Du gottverdammter Höllenhund, verrecke!‹«

»Du gottverdammter Höllenhund, verrecke«, wiederhole ich und präge mir alles gut ein.

»Und Papa?«, frage ich.

Mutter verdreht die Augen. »Der hat sich schon mal voller Vorfreude bei den Nachbarn betrunken, das war ja damals so. Väter waren im Kreißsaal nicht zugelassen. Ich war ihm nicht böse. Irgendwas musste der alte Tunichtgut ja solange machen.«

»Und wann komme ich?«, frage ich.

»Das habe ich mich damals auch die ganze Zeit gefragt«, knurrt Mutter. »Zunächst ist aber noch der Damm gebrochen, beziehungsweise gerissen. Gefolgt von einem ohrenbetäubenden Schrei, ob aus meiner Kehle oder deiner, die du plötzlich irgendwo zwischen meinen Beinen baumeltest. Ja, da warst du.«

»Da war ich«, echoe ich, irgendwie erleichtert.

»›Wenn du dein Baby im Arm hältst, sind alle Schmerzen vergessen‹«, singsangt meine Mutter. »Auch so eine Weisheit. Also bei mir nicht. ›Nie wieder. Nie, nie wieder‹, habe ich nur gestammelt, als ich dich im Arm hielt. Aber das habe ich bei deinen Geschwistern später auch gesagt.«

Mutter trinkt ihren letzten Schluck Tee. Ich fühle mich irgendwie betreten.

»Das tut mir alles sehr leid, Mama«, sage ich und wische mir den Schweiß von der Stirn.

»Das hättest du damals sagen sollen«, schnaubt Mutter, »anstatt auch noch die ersten hundertfünfzig Nächte durchzubrüllen.«

Ihre hellen Augen funkeln mich an.

»Danke für alles«, sage ich reumütig. »Danke, danke, danke.«

»Und ich dachte schon, du würdest es nie sagen«, sagt meine Mutter mit sehr zufriedenem Blick.

Und nun bräuchte sie dringend mal einen Schnaps.

Ich hole kleine Gläser, wir trinken einen Kräuterbitter. Und dann noch einen.

»Soll ich dir was sagen?«, sage ich, schon ein bisschen schnapsselig. »Manchmal, wenn mir das ganze Leben über den Kopf wächst, wünsche ich mich wieder da hinein«, sage ich und zeige auf Mutters Bauch.

»Manchmal, wenn du als Kind mal wieder deine Ausraster hattest, kam mir derselbe Gedanke«, lächelt meine Mutter. »Und willst du auch noch wissen, wie du gezeugt wurdest«, erkundigt sie sich, »jetzt, wo ich gerade so in Fahrt bin?«

Auch wenn das natürlich spannend klänge, sage ich, heute lieber nicht. Ich müsste das eben Gehörte erst mal verarbeiten, so die nächsten sieben, acht Jahre.

»Ein andermal«, sage ich salomonisch. »Ein andermal bestimmt.«