Loe raamatut: «Ein Leben in eigenen Worten»

Freddie Mercury

Ein Leben in eigenen Worten

Greg Brooks/Simon Lupton

Aus dem Englischen übersetzt

von Henning Dedekind

Anmerkung zur deutschen Übersetzung

Freddie Mercury drückte sich teilweise sehr eigen und umgangssprachlich aus, wenn er spontan Auskunft erteilte oder nach einem Konzert ein Interview gab.

Den Verfassern dieses Buches war es sehr wichtig, seine Ausdrucksweise möglichst unverfälscht zu erhalten, und so haben sie kaum etwas unternommen, um die bisweilen holprige Sprache zu glätten: Zeitsprünge, Wortschöpfungen, Wiederholungen, Versprecher, ironische Anspielungen auf zuvor Gesagtes (aber nicht Abgedrucktes) sowie eine Vielzahl grammatischer Unebenheiten und ein bisweilen ungewöhnlicher Satzbau sind gewollt und wurden – wenn irgend möglich – entsprechend ins Deutsche übernommen, um die Sprachebene beizubehalten.

Henning Dedekind

Impressum

Titel der englischen Originalausgabe:

„Freddie Mercury – A Life, In His Own Words“

© 2006 Mercury songs Ltd.

Erstausgabe erschienen 2006 bei Mercury songs Ltd.,

under exclusiv licence to EMI Records Ltd.

Design: Richard Gray

Coverdesign: Outside Line

Originalcovertext: Phil Symes

© 2007 der deutschen Ausgabe:

KOCH International GmbH/Hannibal, A-6600 Höfen

4. Auflage 2015

Lektorat: Hollow Skai

Herstellung: www.buchsatz.com

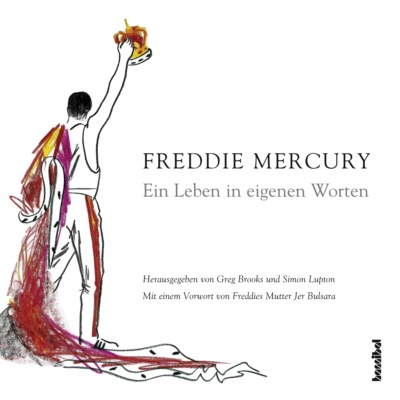

Titelillustration: mit freundlicher Genehmigung des Mercury Phoenix Trust,

unter Verwendung eines Fotos von Neal Preston

ISBN 978-3-85445-601-8

Auch als Hardcover erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-280-5

Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Mikroverfilmung und

die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Inhalt

Vorwort

Widmung

Einleitung

Erstes Kapitel: „I Had This Perfect Dream“

Zweites Kapitel: „Playing My Role In History“

Drittes Kapitel: „The Great Pretender“

Bildstrecke 1

Viertes Kapitel: „The Masterstroke“

Fünftes Kapitel, Teil eins: „An Amazing Feeling“

Fünftes Kapitel, Teil zwei: Kompositionen und Studioaufnahmen mit Queen

Bildstrecke 2

Fünftes Kapitel, Teil drei: Songs und LPs

Sechstes Kapitel: „I’m Lonely But No-One Can Tell“

Siebtes Kapitel: „Love Of My Life“

Achtes Kapitel: „I’m Just A Singer With A Song“

Neuntes Kapitel: „Crazy Performance“

Zehntes Kapitel: „To Thrill You We’ll Use Any Device“

Elftes Kapitel: „Tu Voz Penetra En Mi“

Bildstrecke 3

Zwölftes Kapitel: „One Man, One Goal, One Vision“

Dreizehntes Kapitel: „This Is The Only Life For Me“

Vierzehntes Kapitel: „My Melancholy Blues“

Fünfzehntes Kapitel: „A Man Made Paradise“

Sechzehntes Kapitel: „Fame and Fortune …“

Siebzehntes Kapitel: „… and Everything That Goes With It“

Achtzehntes Kapitel: „Staying Power“

Bildstrecke 4

Neunzehntes Kapitel: „In The Lap Of The Gods“

Zwanzigstes Kapitel: „Taking My Ride With Destiny“

Quellen

Danksagung

Das könnte Sie interessieren

Vorwort

Dieses Buch erzählt von meinem Jungen, Farrokh Bulsara. Natürlich ist er draußen in der Welt besser bekannt unter dem Namen Freddie Mercury. Und was auch immer geschah – er blieb stets ein liebevoller Sohn voller Zuneigung, ein Mitglied der Familie.

Ich vermisse ihn ungeheuerlich, aber dank seiner Musik wird er sich nie sehr weit von mir entfernen. Die Begabung und Intelligenz dieses einmaligen Menschen, meines geliebten Sohnes, ist Gewähr dafür, dass die Erinnerung an ihn noch viele Generationen lang fortbestehen wird. Ich hoffe, Sie werden gern lesen, was er in seinen eigenen Worten gesagt hat, denn es wirft Licht darauf, was er für ein wunderbarer Mensch war.

Jer Bulsara

Widmung

Für Freddie Mercury,

der das Leben und die Musik geliebt hat

Einleitung

Wenn Freddie am Leben gewesen wäre und an diesem Buch hätte mitarbeiten können, hätte er tagelange, detailgenaue Interviews mit einem Ghostwriter über sich ergehen lassen müssen – ein weiterer Fremder, der mit aller Macht versucht hätte, neue Einblicke in das Leben des Sängers zu erhaschen. Der Autor wäre dann wieder gegangen und hätte in Freddies Namen ein Buch geschrieben. Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte Freddie weder die Lust noch die Geduld gehabt, sich einer solchen Prozedur zu unterziehen und bald das Interesse verloren. Freddie hasste Langeweile. Aus diesem Grunde – und natürlich bedingt durch Freddies Abwesenheit – ist das Buch in zweierlei Hinsicht anders:

Erstens ist das hier vorliegende Material nicht aus ein paar wenigen gemeinsam mit Freddie verbrachten Tagen zusammengestellt worden, sondern aus Interviews aus über zwanzig Jahren und einer Fülle unterschiedlichster Quellen. Die Gedanken und Meinungen, die er hier preisgibt, stammen nicht jeweils aus einem bestimmten Lebensabschnitt, sondern sind stets aus seiner gesamten Karriere herausgegriffen. Seine Meinungen und Ansichten veränderten sich natürlich, als er älter wurde, und diese Entwicklungen spiegeln sich auch in seinen Aussagen wider. Freddies Anmerkungen zu persönlichen Beziehungen, den anderen Mitgliedern von Queen, dem Schreiben von Songs, seinem Privatleben oder Plänen für die Zukunft änderten sich im Laufe von zwei Jahrzehnten dramatisch, so dass bestimmte Teile des Textes in sich widersprüchlich erscheinen mögen. Dies würde aber sicherlich für uns alle gelten, wenn wir auf einmal zwanzig Jahre unseres Lebens in gedruckter Form vor uns liegen hätten.

Zweitens waren an der Erstellung dieses Buches keine Ghostwriter beteiligt. Alles, was zu lesen ist, sind Freddies eigene Worte – wenn es zuweilen auch notwendig war, diese ein wenig zu ordnen. Wir haben ihm jedoch keine Worte in den Mund gelegt oder Kommentare aus dem Zusammenhang gerissen. Zudem wechselt Freddie an mehreren Stellen von der Gegenwart in die Vergangenheit und wieder zurück (oder anders herum), doch war dies eben die Art, wie er sich oft auszudrücken pflegte, so dass auch dieser Aspekt authentisch bleibt. Parallel dazu haben wir Kommentare zum selben Thema aus verschiedenen Quellen und Zeitabschnitten zusammengefasst. Manchmal erklärt Freddie etwas vor einem Ereignis, manchmal danach und manchmal auch, während es stattfindet – die Aufnahmen zu One Night At The Opera sind so ein Beispiel. Daher mögen die auf diese Weise zusammengefügten Sätze oder Abschnitte im Hinblick auf die Erzählzeiten nicht ganz nahtlos sein. Wir haben uns jedoch bemüht, uns so genau wie möglich an Freddies eigene Worte zu halten, um jede Nuance und jeden Satz unverfälscht wiederzugeben – obwohl er regelmäßig Sätze begann, die er niemals beendete! Einiges von dem, was Freddie sagte, war mehrdeutig, doch war es nicht unsere Aufgabe, den Versuch zu wagen, es zu entschlüsseln. Es liegt bei Ihnen, dem Leser, Freddies Worte zu interpretieren und eigene Schlüsse daraus zu ziehen. Wir glauben, dass dies ganz in Freddies Sinne ist.

Was auch immer Freddie zu sagen hatte, wo immer er es sagte und aus welchem Grund – die meisten seiner Worte wurden, wie seine Songtexte, Gott sei Dank dokumentiert und blieben so im Archiv erhalten. Im Rahmen dieses Projektes wurde ein beachtlicher Teil davon zum ersten Mal überhaupt transkribiert. All dies zusammen bewirkt, dass uns Freddie hier überlebensgroß und quicklebendig wie eh und je erscheint – und unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Es gibt humorvolle und verwirrende Momente, Momente voller Zartheit und verblüffender Ehrlichkeit, voller Ernst und Frivolität. Rückblickend betrachtet, finden sich allerdings auch einige äußerst schmerzliche Aussagen. Freddie spricht jedes Thema auf seine unnachahmliche, schnodderige Art an – eben so, wie es niemand sonst getan hätte, doch stets gutgelaunt und offenherzig. Freddie Mercury in seinen eigenen Worten ist eben wirklich alles andere als langweilig. Das war er wirklich nie!

Es war ein Privileg, dieses Buch zu recherchieren und zusammenzustellen. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt.

Ohne weitere Verzögerung und bevor Freddie wieder das Interesse verliert, werden wir nun – wie er seine Interviewpartner oft drängte – „zur Sache kommen“.

Simon Lupton und Greg Brooks, im Juli 2006

Erstes Kapitel: „I Had This Perfect Dream“

„Ich werde kein Star sein, sondern eine Legende! Ich will der Rudolf Nurejew des Rock ’n’ Roll werden!“

Am Anfang war ich bereit, zu verhungern – was ich auch tat – und es einfach zu versuchen. Man muss an sich selbst glauben, ganz egal, wie lange es dauert.

Als Queen gegründet wurde, wollten wir es alle bis ganz an die Spitze schaffen. Wir wollten uns nie und nimmer mit weniger zufrieden geben. Wenn man es in diesem Geschäft zu etwas bringen will, braucht man eine ganze Menge Selbstvertrauen. Wenn man anfängt, zu sagen: „Vielleicht bin ich nicht gut genug und suche mir lieber einen Platz in der zweiten Reihe“, dann kann man es vergessen. Wir strotzten vor Selbstbewusstsein. Das muss man haben. Man braucht eine gewisse Arroganz, jede Menge Selbstvertrauen und einen eisernen Willen, ganz abgesehen von den anderen, selbstverständlichen Fähigkeiten wie der Musikalität. Es ist gut, wenn man arrogant ist, wenn man anfängt, und das bedeutet, dass man zu sich selbst sagt, dass man die Band Nummer eins wird und nicht nur Band Nummer zwei. Es war einfach in uns. Darüber hinaus hatten wir auch alle ein sehr starkes Ego.

Wir verfolgten die Sache äußerst hartnäckig. Wir wollten, dass die Leute wissen, dass wir eine Band sind, mit der man zu rechnen hat. Außerdem hatten wir eine Menge Ideen, wie wir uns möglichst originell präsentieren konnten.

Man muss mit etwas Unerhörtem beginnen; das ist der beste Weg, das Publikum auf sich aufmerksam zu machen. Man muss versuchen, ins Licht der Öffentlichkeit zu gelangen – Unverschämtheiten und Schockierendes haben ihre Wirkung selten verfehlt. Wir posierten ohne Kleider auf unseren Plattenhüllen, mit dickem Make-up, schwarz lackierten Fingernägeln und all solchen Sachen. Damals war das unglaublich schockierend.

Das Image ist ein wesentlicher Bestandteil des Karriereweges. Ob es jetzt konstruiert ist oder sonstwas – am Ende entwickelt jeder seinen eigenen Instinkt, was das anbelangt. Es ist entweder eine Spielerei, die nicht funktioniert, oder etwas, das man ausspielen kann. Es ist alles Strategie. Ein gewisses Maß an Arroganz und Egozentrik braucht man aber schon dazu.

Als wir mit der Band anfingen, waren die meisten Leute wirklich schockiert, weil sie dachten, dass Pop-Gruppen in der Regel aus ehemaligen Fernfahrern mit sehr kleinen Gehirnen bestünden, die die Maloche satt hatten und beschlossen, statt dessen lieber Pop-Stars zu werden. Wir waren eine von den Bands, die es wirklich wissen wollten. Wir wollten es schaffen. Wir wussten, dass wir es schaffen konnten.

Wir spielten nicht einfach nur mit dem Gedanken, berühmt zu werden. Wir sagten uns: „Okay, wir werden jetzt Rock-Musiker, und wir werden gute Arbeit abliefern – keine halben Sachen.“ Wir waren noch auf der Universität, hatten die Möglichkeit, Karriere zu machen, und waren nicht bereit, uns mit dem zweiten Platz zufrieden zu geben, wenn wir schon all die Qualifikationen dafür aufgaben, die wir in anderen Bereichen erworben hatten. Wir wollten das Beste. Es war nicht so, dass wir die Weltherrschaft anstrebten, obwohl ich weiß, dass es vermutlich wie reiner Kapitalismus rüberkam.

Wir hatten den Spitzenplatz im Visier und wollten uns nicht mit weniger zufrieden geben. Keiner von uns wollte als kleiner Angestellter enden. Ich wusste ganz genau, dass wir in Sachen Musik alles hatten: Wir waren originell genug, und wir begannen, das auch zu beweisen. Wir waren nicht die Sorte Band, die sagte: „Okay, wir machen das jetzt mal, aber wenn es nicht läuft, dann machen wir es eben wie die anderen.“ Nein. So geht das nicht.

Wir wollten nicht ins Musikgeschäft einsteigen, wenn wir nicht ernst genug wären, es bis ganz oben zu schaffen. Wir beschlossen, erst einmal unser Studium zu Ende zu bringen, was bedeutete, dass wir noch eineinhalb Jahre warten mussten. Wenn wir dann noch zusammen wären, würde das bedeuten, dass wir es wirklich ernst meinten.

Damals sagten wir: „Wir müssen das Ganze interessant machen. Lasst uns versuchen, all die unterschiedlichen Erfahrungen mit einzubringen, die wir erworben haben.“ Wir waren nicht versnobt, aber wir gingen sehr sorgfältig vor. Wir wollten geschmackvoll wirken. Obwohl wir noch niemand waren, dachten wir doch, es solle zumindest so aussehen. Ich schätze, das war schon ein wenig versnobt. Wir wollten nicht, dass Queen eine Band wird, auf die sich alle einigen können. Für den Anfang genügten uns ein paar wenige Auserwählte.

Ich wusste von Anfang an, dass wir groß rauskommen würden – und so war es auch. Ich hatte niemals irgendwelche Zweifel. Niemals. Ich wusste ganz einfach, dass wir es schaffen würden, und erzählte es jedem, der es hören wollte. Man muss im Musikgeschäft diese Art von Selbstvertrauen haben. Wenn man den Zuckerguss und die ganzen Garnierungen mag, muss man darauf vertrauen, dass man sie auch bekommt.

Ich bin der einzige in der Band mit einem künstlerischen Hintergrund. Die anderen sind alle Wissenschaftler. Roger ist Biologe, John kommt von der Elektronik und Brian ist Physiker. Ich hätte mir in meinen wildesten Träumen nicht vorstellen können, dass jemand wie Brian, so ein Infrarot-Sternengucker, eine Gitarre in die Hand nehmen und Rock ’n’ Roller werden würde – aber man lernt nie aus!

Ich ging auf die Kunsthochschule mit der Einstellung, dass ich zunächst mein Diplom machen würde – was ich auch getan habe – und dann als freischaffender Illustrator meinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Die Musik war immer nur ein zweites Standbein, das aber irgendwie größere Formen annahm. Als ich mit den Zeichenkursen fertig war, hatte ich das Ganze satt. Es stand mir bis obenhin. Ich dachte: „Ich glaube nicht, dass ich daraus eine Karriere basteln kann, weil das ganz einfach nicht mein Ding ist.“ Da dachte ich, ich könnte es einfach mal eine Weile lang mit der Musik probieren. Jeder will ja ein Star werden, also fand ich, dass ich es ja auch einmal versuchen könnte, warum nicht?

Nach einer Weile ist es dann an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen und ins kalte Wasser zu springen. Man muss sich sagen: „Jetzt mache ich das und konzentriere mich auf nichts anderes mehr“ – oder man lässt es. Wir haben es dann schließlich in Angriff genommen.

Wir mussten ganz schön lange warten, denn nicht nur ich musste mich erst einmal entscheiden. Brian, John und Roger hatten recht ansehnliche Universitätsabschlüsse in die Waagschale zu werfen. Es galt daher, einige lebenswichtige Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Vollzeitbeschäftigung und kein Hobby. In gewisser Weise hatten wir die richtige Eingebung; wir dachten, wir würden unsere akademische Ausbildung hinter uns lassen und jetzt etwas ganz anderes machen. Naja … so ist es gekommen. Ich beklage mich ganz sicher nicht.

Meine Eltern waren außer sich, als ich ihnen sagte, was ich vorhatte, aber jetzt sehen sie, dass wir Geld verdienen und scheinen ganz zufrieden damit zu sein.

Zweites Kapitel: „Playing My Role In History“

„Ich habe mich nie als Bandleader von Queen betrachtet – höchstens als wichtigste Person.“

Das Konzept für Queen war, sich hoheitsvoll und majestätisch zu geben. Glamour war ein Teil von uns, und wir wollten dandyhaft sein. Wir wollten schockieren und unverschämt sein. Wir wollten, dass die Leute nicht erst darüber nachdenken mussten, ob sie uns mochten oder nicht, sondern dass sie sich in dem Moment, wo sie uns sahen, eine Meinung bildeten. Wir versuchen nicht, anders zu sein, denn wenn man professionell ist, meine Süßen, dann muss man nicht VERSUCHEN, irgend etwas zu sein!

Die Idee zu Queen kam mir, als ich am College studierte. Brian, der ebenfalls am College war, gefiel der Gedanke, und so taten wir uns zusammen. Die frühesten Wurzeln der Band gehen auf eine Gruppe namens Smile* zurück, die eine Single machten, die in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurde. Ich ging damals oft zu den Konzerten von Smile, und wir wurden Freunde. Ich ging immer zu ihren Konzerten, und sie kamen immer zu meinen. Aber die Band wurde vom Unglück verfolgt. (*Smile war eine Studentenband, bestehend aus Brian May, Gitarre und Gesang, Roger Taylor, Schlagzeug und Gesang, sowie Tim Staffell, Bassgitarre und Gesang. Smile wurde 1968 gegründet und löste sich 1970 auf.)

Ich sagte zu Brian und Roger: „Warum verschwendet ihr eure Zeit mit so einem Zeug? Ihr solltet mehr eigenes Material spielen. Ihr solltet viel deutlicher darin werden, wie ihr die Musik rüberbringt. Wenn ich euer Sänger wäre, würde ich genau das tun!“ Schließlich löste sich Smile auf, und wir beschlossen, gemeinsam eine Band zu gründen. Wir dachten, dass sich unsere musikalischen Ideen gut miteinander verbinden ließen. Das ist alles. Wir dachten, dass unsere musikalischen Ideen gut zusammenpassen würden. Dann trafen wir (im Juli 1971) John Deacon und beschlossen, die Band Queen zu nennen.

Der Name Queen fiel mir schon sehr früh ein. Es war ein sehr majestätischer Name, und er klang wunderbar. Er ist kraftvoll und unmittelbar. Er hatte großes visuelles Potenzial und war offen für Interpretationen aller Art. Er schuf Bezüge zu vielen anderen Bereichen wie dem Theater, und das war großartig. Er war sehr pompös und besaß alle möglichen Assoziationen. Er hatte sehr viele Bedeutungsebenen. Das war nicht einfach nur ein präzises Etikett.

Ich war mir der Assoziationen zur Schwulenszene natürlich bewusst, aber das war nur eine Facette davon. Im Zusammenhang mit Queen habe ich ohnehin immer mehr den königlichen Wortsinn statt des schwulen bevorzugt. Wir sorgten uns zwar darum, dass die Leute vielleicht auf falsche Gedanken kommen könnten, wussten aber auch, dass unsere Musik viel größeres Gewicht als das Image besaß, weil wir uns stets darauf konzentrierten, hohe Qualität abzuliefern. Wir waren zuversichtlich, dass die Leute sich für uns interessieren würden, da wir das Spiel mit den Geschlechterrollen – das von Bowie und Bolan bereits etabliert worden war – auf eine ganz andere Ebene beförderten. Wir dachten, dass uns vielleicht auch die Teenager mögen und uns ein Pop-Image anhaften würden, dies aber nicht allzu lange dauern würde. Zu diesem Zeitpunkt waren wir nur daran interessiert, bei denen, die zu unseren Konzerten kamen, eine Reaktion hervorzurufen.

Zwischen der eigentlichen Bandgründung von Queen und unserem ersten Plattenvertrag gab es eine große Lücke. Deswegen verunsicherte es uns immer, wenn die Leute sagten: „Das ist Queen, Glam Rock ist in, und sie reiten auf dieser Welle.“ Wir kopierten niemals irgend jemanden. Wir haben schon vor Gruppen wie Sweet und Bowie Glam Rock gemacht, und wir befürchteten, dass wir nun vielleicht zu spät dran waren. Wir hatten jedoch eine ganz andere Form von theatralischer Musik im Sinn.

Wenn alle dasselbe machen, werden sie in eine Schublade gesteckt. Journalisten versuchen, einen in bestimmte Sparten zu stecken und einem ein Etikett zu verpassen. Von jeder Band, die heute anfängt, heißt es, sie klängen ein bisschen wie Culture Club oder sonst jemand. Wir klangen ein bisschen nach Led Zeppelin, wegen der Harmonien und so, also steckten sie uns in diese Kategorie. Man hat uns schon so viele Etiketten angeheftet. Solches Schubladendenken ist ebenso schlecht wie gut, und es wäre dumm, das ernst zu nehmen. Es kümmert mich im Grunde nicht, was sie sagen. Ich glaube, manche Leute haben etwas über uns gesagt und dann ihre Meinung geändert, nachdem sie ein Album angehört hatten. Am Ende hatten wir unseren eigene Schublade – wir belegten die Queen-Schublade. Wir hatten unser Markenzeichen. Vielen Bands, die nach uns kamen, wurde gesagt, dass sie klängen wie wir, und auch ihnen gefiel das nicht, aber da muss man am Anfang eben durch. Das war schon immer so.

Am Anfang glaubten wir zwar ganz fest an uns, aber ich dachte, es wäre nach fünf Jahren wieder vorbei, und ich würde dann etwas anderes machen. Aber es wuchs und wuchs. Man muss dabei bedenken, dass wir zuvor alle in anderen Bands gespielt hatten und daher große Erfahrung damit hatten, was man besser nicht tat, und wussten, dass man sich nicht vom erstbesten Angebot einer Plattenfirma blenden lassen durfte.

Zu dem Zeitpunkt, als wir ein Demo machten (1971), war uns bereits bewusst, dass wir von Haifischen umgeben waren. Wir hatten erstaunliche Angebote vorliegen, von Leuten, die sagten: „Wir machen euch zu den nächsten T. Rex.“ Aber wir waren sehr, sehr vorsichtig und griffen nicht sofort zu. Wir gingen zu allen Plattenfirmen, bevor wir uns schließlich für eine entschieden. Wir wollten nicht wie eine gewöhnliche Band behandelt werden. Wir gingen so an die Angelegenheit heran, weil wir nicht vorhatten, irgendwann arbeitslose Musiker zu sein. Wir sagten: „Entweder vermarktet ihr uns als ernst zu nehmendes Produkt, oder ihr lasst es bleiben.“

Es musste also ein ganze Menge geplant werden. Es war kein Erfolg über Nacht, denn es gab uns als Band ja bereits seit drei Jahren. Wir suchten einfach nach den richtigen Leuten, die für uns arbeiten sollten, und nach der richtigen Plattenfirma, und das dauerte eben ziemlich lange. Und trotzdem warf man uns vor, wir wären ein „Hype“, und wurden mit Bands verglichen, von denen wir nicht einmal gehört hatten. Schließlich hieß es, wir schrieben nicht einmal unsere Songs selbst.

Für die meisten Leute muss es wie ein Erfolg über Nacht ausgesehen haben, aber wir waren schon eine ganze Weile dabei, hatten uns durch sämtliche Clubs gespielt und all das ohne einen Plattenvertrag in der Tasche. Von Anfang an gab es auf die eine oder andere Weise immer irgendwelchen geschäftlichen Druck. Es war ein richtiges Hindernisrennen. Ich bin immer noch der Ansicht, dass es für eine große, erfolgreiche Band keinen geraden Weg gibt, andernfalls stimmt etwas mit einem nicht. Wenn es zu glatt läuft, erreicht man schnell seinen Höhepunkt, und das war’s dann!

Man kann nicht herumlaufen und sagen: „Was für ein wunderbarer Musiker ich doch bin! Welch aufregenden Song ich doch gestern Abend geschrieben habe!“ Man muss dafür sorgen, dass man entdeckt wird. Ein Teil des Talents besteht darin, dass man mit seiner Musik die Menschen erreicht. Man kann nicht einfach nur ein wunderbarer Musiker und ein herausragender Songwriter sein – von denen gibt es viele. Man muss lernen, sich selbst zu vermarkten, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und von Anfang an lernen, wie man sich um seine Geschäfte kümmert. So geht es heut zu Tage im Rock ’n’ Roll zu. Man muss ein instinktives Bewusstsein für alle Dinge entwickeln, die zum Erfolg beitragen können.

Je höher man auf der Leiter steht, desto rücksichtsloser muss man sein, wenn man nicht will, dass man wieder herunterfällt. Es ist nicht so, dass ich hart und rücksichtslos sein wollte, das ist etwas, das einem aufgezwungen wird. Ist man erst erfolgreich, umgeben einen auf einmal lauter Bösewichter. Dann muss man wirklich sehr stark sein und versuchen, sie auszusortieren – das ist ein richtiger Überlebenskampf. Plötzlich tauchen all diese Blutegel auf, und sie saugen einen bis auf den letzten Tropfen aus, wenn sie nur den Hauch einer Chance dazu bekommen. Man muss jeden, der für einen arbeitet, ganz genau beobachten, und wenn man den Eindruck hat, sie führen einen an der Nase herum, muss man sie schnellstens loswerden. Man kann es sich nicht leisten, dass jemand mit irgend etwas davonkommt. Es ist wie Autoscooter fahren – in einem Rock’n’Roll-Autoscooter. Man muss darauf achten, dass man nicht allzu oft von den schlechten Menschen gerammt wird. Jeder, der erfolgreich ist, verbrennt sich früher oder später ein, zwei Mal die Finger. Das ist eine Art ehernes Gesetz. Nennen wir’s Erfahrung.

Wir machten diese Erfahrung schon während unserer Anfangstage – dass man uns über den Tisch zog und lauter solche Sachen. Es ist nicht damit getan, dass man einen Plattenvertrag bekommt, und dann ist der Fall geritzt. Es ist kein Zuckerschlecken. Das Ganze ist ebenso eine geschäftliche Herausforderung wie eine musikalische. Man muss stets die Kontrolle über alles behalten, was um einen herum vor sich geht. Talent bedeutet heut zu Tage nicht mehr, dass man einfach ein guter Musiker ist, man muss vielmehr hellwach sein. Es ist lebenswichtig, dass man die ganze Angelegenheit richtig in Angriff nimmt. Talent bedeutet nicht, dass man einfach gute Songs schreibt und diese auf der Bühne präsentiert, sondern dass man einen Sinn fürs Geschäft besitzt, denn das macht einen großen Teil aus – die Musik anständig zu vermarkten und davon zu profitieren. Man muss alle Tricks und Kniffe kennen, und wenn man an sich glaubt, setzt man Himmel und Hölle in Bewegung. Anders geht es unserer Meinung nach nicht, und bei Queen hat es funktioniert. Natürlich braucht man auch ein paar verlässliche Leute um sich herum, die sich um all diese Sachen kümmern, aber man muss sich auch persönlich damit befassen.

Es ist sehr schwierig, solche Leute zu finden. Es ist sehr schwierig, anderen zu vertrauen, insbesondere für Leute wie uns. Wir sind sehr empfindlich, sehr penibel und pingelig. Was wir mit Trident* erlebt haben, hat uns einen gewaltigen Dämpfer verpasst, also wurden wir sehr vorsichtig und wählerisch, was die Leute anging, die danach mit uns zusammenarbeiteten und zu einem Teil der Queen-Mannschaft wurden. (*Queen unterschrieben 1972 einen Vertrag mit Trident, einer Management-Firma, die von den Brüdern Norman und Barry Sheffield betrieben wurde. Die Band trennte sich 1975 endgültig und im Streit von dieser Firma.)

John Deacon behielt unsere geschäftlichen Angelegenheiten immer genau im Auge. Er wusste bescheid über alles, was ablaufen und nicht ablaufen durfte. Wenn uns Gott verlassen hatte, tat der Rest der Band keinen Strich, ohne dass John sagte, dass es auch in Ordnung war.

Ich glaube, der Druck, den das Musikgeschäft ausübt, wird heute immer stärker. Es passiert so viel, dass man oft auf der Stelle Entscheidungen treffen muss, und es muss bis aufs i-Tüpfelchen alles stimmen. Am schwierigsten ist es, wie man mit dem Faktor Zeit umgehen soll, und in einigen Fällen muss man Kompromisse eingehen, und das hassen wir. Mir wird sterbenselend, wenn ich daran denke, dass ich das getan habe, denn dann denkt man immer, man hätte es auch besser machen können, und das ist scheußlich. Schließlich und endlich ist es deine Karriere, und du bist derjenige, der damit leben muss.

Für eine Band, die ganz am Anfang steht, sind guter Rat und ein gutes Management natürlich von entscheidender Wichtigkeit. Die Leute denken aber gerne, die Künstler wären dumm, und sicherlich lassen sich auch eine ganze Menge von ihnen das Geld sehr leicht aus der Tasche ziehen. Wir waren jedoch ein wenig schlauer. Nach Trident sprachen wir eine Reihe erstklassiger Manager an, um sicherzugehen, dass wir die richtige Wahl trafen. Damals war John Reid die richtige Wahl. Er blickte mich fest an und sagte: „Warum nicht?“ Er war klasse, ehrlich. Sein Arbeitsansatz und seine Methoden waren genau das Richtige. Er kam und nahm die gesamte Struktur aus Tonaufnahmen, Veröffentlichungen und Management in die Hand.

Schließlich, Jahre später, wurde es sehr schwierig, uns als Band zu managen, weil wir eine Menge forderten. Wir sind in Wahrheit kleine Teufel, und unser Manager müsste schon ein Hitler oder ein Goebbels sein. Queen ist ein Geschäft, eine Organisation, und wir haben beschlossen, uns selbst darum zu kümmern.

Wenn Queen zusammen spielen und Aufnahmen machen, haben die Leute immer dieses Bild der perfekten Einheit vor Augen. Queen sind aber eine Musikgruppe, keine Familie. Natürlich gibt es heftige Auseinandersetzungen, wie in vielen Familien. Wir streiten uns um die kleinsten Details. Wir wissen jedoch, dass unsere Zielsetzung im Grunde dieselbe ist: weiterhin gute Musik zu machen und uns über das hinaus zu entwickeln, was die Band bisher gemacht hat.

Durch unsere gesamte Geschichte hindurch zieht sich die Eifersucht wie ein roter Faden. Roger, Brian, John und ich komponieren jeder für sich. Dann kämpfen wir darum, so viele von unseren eigenen Songs wie möglich auf ein Album zu bekommen. Es ist ein Gedränge, ein Hunger, ein andauernder Kampf, der der Band sehr gut tut. Wir fechten es aus, und am Ende ist es sehr demokratisch. Ich möchte die Sache nicht versauen. Ich meine, es kommt nicht in Frage, zu sagen, dass nur ich Songs schreiben darf. Man muss ausschließlich nach der Qualität der Songs entscheiden. Wäre es nicht furchtbar, wenn ich den anderen immer nur meine eigenen Kompositionen aufdrücken würde und darauf bestünde, dass es die besten sind?

Es ist eine Art Gruppenpolitik, wenn wir sagen: „Okay, es spielt keine Rolle, wer es geschrieben hat; wir denken, dass dieser Song der beste ist – oder, dieser Song ist am besten, weil wir uns alle darauf einigen können.“ Wenn ich einen Song unterstütze und dabei denken würde, dass es vielleicht kein Hit wird, dann würde ich mir auf lange Sicht doch selbst schaden. Bei „Radio Ga Ga“ (1985) zum Beispiel war ich der erste, der sagte, dass der Song, den Roger geschrieben hatte, ein guter Ansatzpunkt für die Single wäre. Er war kommerziell, sehr stark, sehr eigen und sehr zeitgemäß.