Loe raamatut: «Im Schatten des Wolfes»

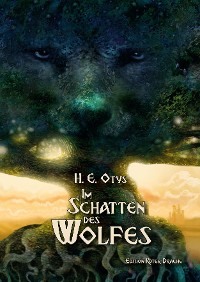

H. E. OTYS

IM SCHATTEN DES

WOLFES

EDITION ROTER DRACHE

1. Auflage Oktober 2018

Copyright © 2017 by Edition Roter Drache.

Edtion Roter Drache, Holger Kliemannel, Haufeld 1, 07407 Remda-Teichel

edition@roterdrache.org; www.roterdrache.org

Titel- und Umschlagbild: Holger Much

Buch- und Umschlaggestaltung: Holger Kliemannel

Lektorat: Isa Theobald

Korrektorat: Sabrina Schmidt

Kapitelbild: H. E. Otys

Schmutzseitebild: Sabrina Schmidt

Gesamtherstellung: Wonka Druck, Deutschland

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (auch auszugsweise) ohne die schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

ISBN 978-3-964260-46-8

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Teil 1

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

Teil 2

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Teil 3

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

Teil 4

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

Teil 5

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Teil 6

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

Teil 7

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

Teil 8

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

1.

Das Leben ist eine Reise, eine nicht enden wollende Reise, unerschöpflich, unergründlich, unvorhersehbar.

Robyn stand an der Reling, blickte hinab in die schwarzen Fluten. Wenn sie sprang, wohin würde sie die Reise führen? Wie konnte sie wissen, ob dies die richtige Entscheidung war? Ein Sprung nur, ein Satz und ihr Leben wäre anders. Vielleicht beendete sie es. Vielleicht. Vielleicht würde Gott sie zu einem lichten Ort führen, besser als die dunkle, grausame Welt, in der sie seelisch tief verwundet dahinsiechte.

Sie wartete den nächsten vernichtenden Windstoß ab, entledigte sich ihres Umhanges, er würde sie im Wasser nur behindern. Niemand beachtete Robyn, als sie über die Reling kletterte und ihre Entscheidung traf. Ein Sprung nur.

Sie zögerte für einen kurzen Augenblick, dann holte sie Luft und sprang. Die Schwerelosigkeit berauschte sie, ließ sie für diesen Moment vergessen, dass sie sich vielleicht umbrachte. Alles war besser als das, was sie zurückließ. Sie würde nicht mit dem Schiff an den Felsen zerschellen. Sie wollte Gott zumindest entgegenschwimmen.

Der Aufprall lähmte sie kurzzeitig, noch ehe sie jedoch Kälte und Schock spüren konnte, explodierte ihr Kopf vor Schmerz. Hysterisch ruderte sie mit den Armen und stieß wieder an die Oberfläche. Wimmernd sog sie die Luft ein. Dann spürte sie die Kälte mit einem Mal, wie eine Eisenhand umschloss sie sie, erdrückte sie. Ihr Wimmern versiegte. Jener eiserne Griff schien ihr die Luft abzuschnüren, Panik ergriff sie das erste Mal seit langer Zeit, weckte sie und ließ sie sich umwenden.

Es war keine Sekunde zu spät. Sie ruderte plötzlich mit den Armen, um dem sich windenden Schiff zu entfliehen. Die wogende, sich dem Sturm beugende See spielte ihr Spiel mit dem verlorenen Schiff, verwandelte es in eine Waffe, die Robyn erschlagen konnte.

Dann schwenkte das Schiff ab. Eine Woge schien es zu holen, um das Spiel endgültig zu beschließen. Robyn schwamm. Ihr Atem ging schwer. Die Wellen zeigten zuweilen Erbarmen, zogen sie fort von dem Schiff, hinaus, weit hinaus in die Dunkelheit, während das Schiff zerschellte. Sie hörte nur das Rauschen der See. Sie wusste, sie war jetzt allein, war wieder Herr über sich selbst. Einige Stunden vielleicht, bevor sie ertrank. Aber sie würde frei sterben, niemandes Sklavin oder Gefangene, niemandes Eigentum.

2.

Seine Rückkehr stand unter keinem guten Stern. Wulf beobachtete die noch immer unruhige See, die nun in der Sonne gleißte. Der Sturm hatte sie weit vom Kurs abgebracht. Sie hatten mindestens einen halben Tag verloren.

In der Sonne schimmerte das Wasser einladend, die Wellen schienen ihre Arme auszubreiten, verbreiteten kühlen, klaren Geruch, nachdem der Sturm über sie hinweggefegt war. Wulf atmete tief ein und ließ sich berauschen. Er hatte zu lange ohne all das auskommen müssen. Jetzt endlich kehrte er heim und war seiner Pflicht entlassen, einem fremden Herrn zu dienen. Nur aus Ehrerbietung seinem Vater gegenüber hatte er jene Pflicht erfüllt.

Ungeduld war ihm fremd, trotzdem beäugte er den Stand der Sonne, rechnete, wie lange sie brauchen würden, um ihr Ziel zu erreichen. Zwei Tage, wenn nichts dazwischenkam. Die Reise bis hierhin hatte ihn schon mehr Zeit gekostet, als er beabsichtigt hatte. Basileios, gerechter, aber unnachgiebiger Kaiser von Byzanz, hatte bis zuletzt Entschuldigungen gefunden, um die Fähigsten unter seiner Leibgarde am Weggehen zu hindern. Aber ihr Eid war nach fünfzehn Jahren erloschen. Die Abmachung zwischen ihm und seinem Vater hatte ihr Ende gefunden. Mehr als sein halbes Leben hatte Wulf dem Kaiser gedient. Nur für einige Zeit war er heimgekehrt, um seinen ältesten Bruder sterben zu sehen, um ihn zu bestatten, um zu sehen wie der Jähzorn seines Vaters wuchs. Er hatte versucht, seine anderen beiden Brüder zu erinnern, dass ihr Vater den Zwist im Volk nur noch verstärkte, dass sie dagegen steuern mussten, um das Schlimmste zu verhindern. Aber seine Brüder waren dem Vater nicht gewachsen.

Seine Heimkehr wurde davon überschattet. Wulf blickte über das Deck und sah in die Gesichter jener Männer, die mit ihm gedient hatten. Sie kehrten zu ihren Familien zurück. Familien, die unter der Zwietracht zu leiden hatten, der Uneinigkeit, der Unentschlossenheit, wie es weitergehen würde. Die Zukunft schien unberechenbar. Er kannte sie gut, wusste um ihre Sorgen und teilte sie. Sie waren ein zerworfenes Volk, deren Führer uneinsichtig blieben.

Wulf atmete mit leicht geöffnetem Mund leise aus und sah kurz zu Boden. Wie konnte ein solches Volk einem Mann wie Olaf Tryggvason trotzen? Ihm mit Selbstvertrauen entgegentreten, um zumindest eine gewisse Unabhängigkeit zu behalten und ein eigenständiges Königreich zu bleiben? Sie würden es nicht mehr lange können. Vasallen waren sie seit vielen Jahren, seit dem Tage, da Olaf sich zum König über ganz Norwegen ausgerufen hatte. Er erdrückte sie mit einem neuen Glauben, gleich wenn er seinen Vasallen Zugeständnisse machte und sie in gewissem Maße selbstbestimmen ließ.

Er schloss kurz die Augen. Es bekümmerte ihn, sein Volk so zu sehen, aber was konnte er schon tun? Es lag nicht in seiner Macht. Jene einzige Hoffnung blieb verschollen bis in alle Ewigkeit. Dafür hatte sein eigener Vater gesorgt. Gut gesorgt. Wulf wünschte ihn in diesen Sekunden in die tiefsten Abgründe Ginnungagaps. Diese Schuld würde nie gesühnt werden.

Eine einzelne Planke stieß in Wulfs Nähe an die Seite ihres Schiffes. Er sah auf, zog die Augenbrauen zusammen. Die Planke war an den Enden zerfetzt. Fast ruckartig hob er den Blick höher, streifte damit über die See, erkannte weitere Wrackteile zu seiner Rechten.

Egill, der zur Wache eingeteilt gewesen war, kam mäßigen Schrittes an der Reling entlang.

»Ich denke, da gibt es wenig Hoffnung, Überlebende zu finden«, stellte er fest. »Weiter südwestlich könnten sie am Riff zerschellt sein, wenn ihnen der Wind den Weg zum offenen Meer verwehrte.«

Wulf hatte nicht aufgesehen, aber Egill wusste, dass er stets aufmerksam zuhörte. Sein Kommandant, und das würde er für ihn immer sein, hatte nicht umsonst den Respekt seiner Männer, der Leibgarde des Kaisers. Jene Fertigkeiten, einen Mann zu schützen und ihm Sicherheit zu bieten, hatte Egill von Wulf gelernt, aber nicht allein das. Mehr noch. Egill erkannte durch ihn eine noch größere Aufgabe für sein eigenes Volk. Sicherheit und die daraus entstehende Zufriedenheit hatten Egill und die anderen Wächter bewogen an ihre Heimat zu denken und an das, was sie erwartete: ein Volk seit fünfzehn langen Jahren in Unfrieden. Wulf hatte sie vorbereitet. Es gab kein Zurück zu ihrer alten Sicherheit, nur das Wissen, das es eine solche in der Heimat schon lange nicht mehr gab.

»Eines unserer eigenen Schiffe«, stellte Wulf nach einer Weile nicht minder sachlich fest.

»Aus unserem Dorf?«, wollte Egill wissen.

»Nein«, Wulf erkannte die Planken. »aus dem Westdorf.«

»Dann ist es nicht unsere Sorge«, entgegnete Egill missbilligend.

Wulf richtete sich auf, maß Egill einen Moment lang und sah zurück aufs Meer.

»Niemand wird je ändern, wie wir fühlen«, sagte Egill dann.

»Ihr belügt euch doch nur selbst.« Wulfs Worte waren ruhig gesprochen und verbargen den Zorn dahinter. Er wollte es nicht wie einen Vorwurf klingen lassen, denn dazu bedeuteten ihm seine Männer zu viel. »Dieses Schiff wurde von Männern des Westdorfes, des Süddorfes und unseres Dorfes gebaut. Zumindest diese Männer führen keinen Krieg untereinander, arbeiten gemeinsam, erzählen von ihren Familien, lassen den ewigen Streit nicht ihr Urteilsvermögen trüben.« Wulf wandte ihm wiederum den Blick zu. »Wir haben noch nicht vergessen, dass wir alle einmal zu einem Königreich gehörten; einmal ein Königreich waren.«

Egill bemerkte die Betonung des Wortes wir nur allzu gut. Wulf war Schiffsbauer. Seit er ein Junge war, hatte er das Handwerk bei jenen Männern gelernt. Wann immer er einige Monate zu Hause gewesen war, hatte er bei ihnen gearbeitet, ihre Kunst erlernt, die eigentlich nur von Vater zu Sohn weitergegeben wurde. Doch Wulfs väterlichem Freund, Arnulf, war es gestattet worden, Wulf auszubilden. Er gehörte mit jeder Faser zu dieser Gemeinschaft, die sich über den jahrelang schwelenden Streit erhoben und aus Mitgliedern aller drei verfehdeten Dörfer bestanden. Ein Dorn im Auge jener zwei Könige, die einander hassten und ein ganzes Königreich damit ins Unglück gestürzt hatten.

»Du solltest solche Gedanken in Gegenwart deines Vaters und einiger anderer schweigen lassen.« warnte Egill ihn. Obgleich viele aus allen drei Dörfern Wulfs Meinung teilten. »Wir werden nie stark genug sein, um jene zu fordern, die unser Volk in dieses Unglück stürzten. Angst herrscht und zu wenige haben Mut wie du.«

»Ich weiß, Egill.« Wulf bedauerte die Entmutigung seines Freundes und hasste seine eigene zuweilen aufflammende Gleichgültigkeit. »Aber warum - warum kehren wir dann zurück?«

»Meine Frau und meine Kinder brauchen mich, Wulf. Ich will nicht, dass sie dieses Leben allein führen müssen.«

»Ein Leben führen müssen«, lachte Wulf bitter auf. »Ja, wie Recht du doch hast.«

Wie so oft in all den Jahren wusste Egill keine Antwort darauf und sie schwiegen. Sie hingen mit ihren Gedanken an der Heimat und ließen dabei die eines Nordmannes unwürdige Schwermut zu. Beide wussten, dass der andere genauso dachte.

3.

Einige Stunden vergingen, in denen noch weitere Wrackteile an ihr Schiff stießen. Sie entdeckten ein paar Kleidungsstücke, aber keine Ertrunkenen. Irgendwann war das gesunkene Schiff nur noch eine Erinnerung und Egill nutzte die Gelegenheit auf dem letzten Rundgang vor seiner Ablösung, bei Wulf zu halten. Dieser hatte sich die Zeit genommen, um nach seinen Männern zu sehen. Zwei hatten sich während des Sturmes Prellungen zugezogen, einem war der Arm gebrochen, als er in der Mitte des Schiffes in den Laderaum gestürzt war. Man hatte sie gut versorgt. Sie ruhten auf Deck, eingehüllt in ihre Mäntel, dem kühler gewordenen Nordwind abgewandt.

»Es sollten ein paar Gliedmaßen weniger brechen nächste Nacht«, scherzte Egill leichthin mit Blick auf die nun ruhige See und die untergehende Sonne, die nur noch wenig Wärme schenkte, jedoch wie siedendes Gold ins Wasser tauchte.

»Es hätten weniger sterben sollen letzte Nacht.« Wulf konnte darüber nicht lachen. Er sah es Egill nach, doch er dachte auch an die Männer, die in der Nacht ertrunken oder mit dem Schiff zerschellt waren.

Wulf schärfte den Blick etwas, als er in der Ferne einen Punkt ausmachte. Es war ein heller Punkt, als schwämme ein Wassergeist in der Gold triefenden See. Die Strömung, der sie seit dem späten Morgen folgten, brachte sie dem Wassergeist näher. Egill und einige andere an der Reling entdeckten ihn wenig später auch.

»Es hätten weniger sterben sollen«, wiederholte Wulf seine Worte, als sie die Konturen eines leblosen Körpers erkannten.

»Nun doch eine Leiche, die wir bestatten müssen«, murrte Egill.

Als der Körper näher an sie heran getrieben wurde, glaubte Wulf wiederum, dass die Geister ein Spiel mit ihnen trieben. Eine Frau.

»Eine Sklavin«, stieß Egill wütend hervor, »und du bedauerst sie noch. Die Fische sollen ihre Körper zerfressen, damit man ihnen in Walhalla den Einlass verwehrt.«

Wulf widerte der Gedanke an, dass das Westdorf noch immer mit Sklaven handelte. Vor allem mit Frauen, da es unter ihnen nicht genug gab. Die rauen Sitten dort, obwohl der rechtmäßige König über sie herrschte, führten zu Widerstand bei den Frauen und viele ergriffen die Flucht. Nur wenige Kinder wurden geboren, und, als sei es ein Omen, vor allem Jungen. Seit Jahren sprach man hinter vorgehaltener Hand von einem Fluch. Und seit langer Zeit wurden die Wälder im Westen von den Frauen der anderen Dörfer gemieden, da sie dort Freiwild waren. Sie wollten nicht ins Westdorf entführt werden, wo man sie schwängern würde, um sie an einer Rückkehr zu hindern.

Die tote Wassernixe trieb nahe genug, um sie aus dem nassen Grab zu holen. Egill deutete einer weiteren Wache, ein Seil zu bringen. Wulf wollte es herablassen, sah hinab auf das weiße Gesicht der Toten, als sie unvermittelt die Augen aufschlug.

Robyns Aufschrei ließ die Männer an Deck einen Moment zögern. Noch im Schreien schob sich Robyn von der schmalen Planke, auf der sie stundenlang getrieben war, gehofft hatte, Gott möge sie holen. Ihre Beine gehorchten ihr nur noch unter Aufbringung all ihrer Kräfte, sie waren taub gefroren im eisigen Wasser. Doch sie schwamm, halb unter Wasser, nach Luft ringend, nur um den Nordmännern zu entkommen. Sie ruderte halb wahnsinnig, verlor für einige Augenblicke nahezu die Besinnung, sah sich plötzlich als Kind, es war heiß, unendlich heiß ...

Sie hatten das Mädchen im Morgengrauen geraubt. Es war ihnen ein Leichtes. Sie hatten genau gewusst, wann die Kleine aus dem Zelt treten würde, um die Fohlen der Sarazenenpferde zu streicheln, so wie sie es jeden Tag tat. Sie hatte sie nicht einmal kommen hören, geschweige denn erkannt.

Ihre Anordnungen, was aus ihr werden sollte, ließen keine Zweifel zu. Drei Tage hindurch ritten sie durch die karge Steinwüste, jagten ihre Tiere bis zur Erschöpfung in einen entlegenen Winkel des Byzantinischen Reiches.

Das Mädchen weinte still, wehrte sich aber nicht. Sie verstand nicht; vier Jahre waren zuwenig, um die Tragweite dessen zu erfassen, was die Männer im Begriff waren zu tun. Alles, was sie sah, waren Felsformationen, heißer kalkweißer, zuweilen blassgelber Sand und die unerbittliche Sonne. Die Männer sprachen nicht mit ihr, nicht untereinander. Nur manchmal rasteten sie, dann hetzten sie wieder Stunde um Stunde.

Wo war ihr Vater? Warum ließ er dies mit ihr geschehen? Sie meinte ihn zu vermissen, aber war sich nicht sicher. Zu streng, zu kühl war er ihr gegenüber. Auch das verstand sie nicht. Vielleicht hatte er den Männern geheißen, sie fortzubringen.

Ihre helle unbedeckte Haut war verbrannt, sie wollte weinen, aber irgendwann waren die Tränen versiegt. Ihre Kehle kratzte, sie fühlte ihre Augen zuklappen, ein Reflex, alles drehte sich. Ein Ruck ging durch den Pferdekörper.

Sie ließen sie auf den harten Steinboden fallen. Es schien ihnen die geeignete Stelle, um sich von ihr zu trennen. Es war ihnen strengstens untersagt worden, Hand an sie zu legen. Sie würden sie ihrem Schicksal überlassen, einem unentrinnbaren Schicksal, aber sie selbst durften es nicht wagen, ihr Leben zu nehmen.

Nach all der Zeit schluchzte sie laut vernehmbar in der Ödnis aus Stein und Felsen und zeigte endlich eine Regung. Ihre Knie und Ellenbogen bluteten durch den Aufschlag. Ihr zuckender Körper lag zusammengekrümmt auf dem heißen Boden.

Erstaunt blickte sie dann auf, blinzelte in die Sonne, als die drei Männer von ihren Pferden stiegen. Sie sanken vor ihr auf ein Knie, neigten ihre Köpfe und eine Stimme rauschte an ihr vorüber, sprach Worte ihrer Zunge, die ihr aber fremd blieben.

»Mögen die Götter uns verzeihen, kleine Prinzessin.«

Sie schluchzte weiter, als sie längst fort waren. Schluchzte in der Glut des sterbenden Tages, schluchzte in der eiskalten Dunkelheit, tat es noch, als sich Schritte näherten ...

Robyn atmete schwer, als sie es schaffte, erneut die Oberfläche zu durchstoßen. Sie trat das Wasser mit all ihrer Macht, tat einen langen Luftzug, da sie nicht verhindern konnte, dass sie wiederum absank. Einige Züge kämpfte sie sich unter Wasser hindurch, weg vom Schiff, weg von den Sklaventreibern, weg von Gefangennahme, von Gewalt, Schmerz, Verdammnis.

Als sie das nächste Mal auftauchte, wagte sie einen Blick zurück. Sie erschrak wimmernd, als sie den Hünen, in dessen Augen sie zuerst geblickt hatte, an der Reling hantieren sah. Scheinbar hatte er Mantel und Schuhe abgelegt. Sie drehte sich um, verschluckte sich, hustete im Untergehen, hörte das unverkennbare Geräusch eines ins Wasser eintauchenden Menschen hinter sich. Sie konnte nicht mehr schreien, niemand würde sie unter Wasser hören.

Etwas umfasste ihr Fußgelenk. Ihr Strampeln konnte dem eisernen Griff nichts entgegensetzen. Ein Schwall Wasser rauschte ihre Kehle hinunter, das Salz brannte in ihren Augen, als sie sie erschreckt aufriss, nach oben blickte, spürte, dass sie die Oberfläche nicht mehr selbst erreichen würde. Ein Arm umfasste ihre Taille. Sie spürte, dass ihre Gliedmaßen endgültig ihrem Willen entzogen wurden ...

Fast wäre sie am Tisch eingenickt, doch während ihr Kopf nach vorn sackte, erwachte sie, fuhr auf und umklammerte kurz die Tischkante.

Ath lächelte ob ihres Anblickes. Er stand im Schatten des hinteren Zeltes, betrachtete liebevoll die vom Kerzenschein umschienenen Konturen seiner Tochter. Sie hatte an einigen Papieren gearbeitet und darüber die Zeit vergessen. Er hatte ihr gesagt, sie solle sich Zeit für sich nehmen, aber das Mädchen teilte die Arbeitsmoral ihres Vaters. Die Rechnungen hätten auch noch Zeit bis morgen gehabt, aber nicht in ihren Augen.

Ath überlegte kurz. Er erinnerte sich an das kleine Mädchen in der Steinwüste. Über zwölf Jahre war es her. Zwölf Jahre des Vaterglücks, zwölf Jahre, in denen sie sein Leben erhellt hatte, in denen er Worte hörte, die er längst vergessen zu haben schien, hatte vergessen wollen. Einige Monate dauerte es, ehe sie anfing zu sprechen, seine Sprache lernte, ihn Vater nannte. Selbst kinderlos, weil seine Frau im Kindsbett gestorben war, liebte er das Kind wie sein eigenes. Woher sie kam, wer sie war, wie sie wirklich geheißen hatte, ob sie sich noch an etwas erinnerte - Ath hatte sich diese Fragen tausendmal gestellt. Sie hatte es nicht wissen wollen. Sie hatten Byzanz noch zweimal besucht seitdem, aber es hatte sie nicht sonderlich gestört. Er sei ihr Vater, nichts anderes zählte für sie. So oft er sie danach gefragt hatte, hatte sie ihm dieselbe Antwort gegeben.

Sie hatten bemerkt, dass sie keinerlei Schwierigkeiten hatte, der nordischen Zunge zu folgen. Ath schätzte deshalb, dass sie vielleicht zu den vielen Nordmännern gehört hatte, die hier in Byzanz genau wie er Handel betrieben hatten. Ihre helle Haut und die gleichfalls hellen braunen Haare sprachen dafür. Trotzdem hatte sie wenig Interesse gezeigt, dem nachzugehen.

»Tochter«, sprach er sie an, »du solltest deinem Vater nicht immer alles gleichtun.«

Sie legte den Kopf in den aufgestützten Arm und lächelte ihn schelmisch an.

»Ach«, murmelte sie, leicht schlaftrunken, »und wer von uns beiden hat es wohl nötiger, sich etwas auszuruhen?«

Sie stand auf, kam auf ihn zu und küsste ihn zärtlich auf die Wange.

»Du gehst in letzter Zeit langsamer.« Sorge klang in ihrer Stimme.

»Das scheint dir nur so.« Im Zwielicht der einsamen Kerze schloss er kurz die Augen. Er vermochte es nicht, den scharfen Augen seiner Tochter etwas zu verheimlichen.

»Deinem unausgesprochenen Rat soll gefolgt werden«, sagte er dann. »Ich werde mich zurückziehen, nur noch über einige Briefe gehen und unsere Heimreise übermorgen noch etwas vorbereiten.«

»Ist gut.« Sie wirkte beruhigt. »Ich konnte das heiße Wetter noch nie ausstehen.«

»Deine zynische Zunge in Ehren«, diesmal klang Sorge in seiner Stimme, »bist du sicher, dass ich auch diesmal nichts unternehmen soll?«

»Nein.« Sie brauchte nicht darüber nachzudenken. »Ich will nichts darüber wissen. Was würden deine Nachforschungen schon bezwecken? Ich bin stolz, deine Tochter zu sein. Die Tochter des ehrenwerten Angelsachsen Ath of Abingdon ...«

Sie dachte kurz nach. »Es sei denn, du willst, dass ...«

»Denk nicht mal daran, Tochter. Du weißt, ich würde dies nur in deinem Interesse tun, um dein Wohl.«

»Dann tu nichts«, stieß sie hervor.

»Du machst mich sehr glücklich.«

»Und du machst mich verlegen.« Sie schlug den Blick nieder. Ath konnte sich nicht erklären, wie er eine solche Tochter verdiente. Ihre Ergebenheit, ihr Respekt, ihre Liebe zu ihm. Wie konnte es sein, dass er allein all das erfahren durfte?

»Sag«, meinte sie dann, »soll der Wein zu Sahib? Und der Umschlag?«

»Ja, ich wollte ihm beides noch bringen. Es ist die Rechung für die Gewürze und den Honig, den ich ihm besorgt habe, und eine Flasche Wein für seine Gäste. Sie scheinen ihn zu mögen und du weißt wie schwer es ist, hier guten Wein zu bekommen. Er hatte mich heute Nachmittag darum gebeten. Er hat ein paar Nordmänner zu Gast und wollte sichergehen, sie wohlversorgt zu haben.«

»Lass mich hinübergehen und es ihm bringen, dann werde ich auch zu Bett gehen.«

»Wenn es dir nichts ausmacht.« Er gab ihr die beiden Sachen. »Dann sehe ich dich gleich noch.«

Er nickte ihr zu und zog sich in das hintere Zelt zurück, schlug die dicken Vorhänge im Gehen zu.

Jetzt war sie es, die ihm nachblickte und lächelte. Wie konnte sie erwägen, nach ihrem richtigen Vater, nach ihrer richtigen Familie zu suchen, wenn er all das war? Noch immer lächelnd, schüttelte sie unverständig den Kopf, wandte sich dem anderen Ausgang des Zeltes zu, der sie nach weiteren Vorhängen direkt in den lärmenden Gastraum brachte. Sie waren wie jedes Mal Gäste Sahibs gewesen. Ath und er kannten sich seit Jahren, Ath nannte ihn Freund und sie wusste, auch Sahib hegte eine große Schwäche für ihn und seit vielen Jahren nun auch für sie.

Sahib war nirgends im Zwielicht des großen Zeltabschnittes zu sehen. Etwa zehn Nordmänner waren Gast des Weinhändlers und gaben sich den lukullischen Köstlichkeiten und den auserlesenen Getränken hin, die gereicht wurden. Nur drei der Nordmänner saßen allein, die anderen hatten ein Mädchen im Arm und gaben sich auch dieser Kostbarkeit mehr oder weniger offensichtlich hin.

Aths Tochter gab sich Mühe, nicht über die Kissen zu stolpern, während sie einem herangeeilten Diener die Sachen reichte. Er schien zu wissen, worum es sich handelte. Froh darüber wollte sie sich zurückziehen. Der Geräuschpegel war nahezu unerträglich und das Benehmen nicht minder. Dann jedoch spürte sie ihr Fußgelenk umfasst, fuhr erschreckt herum und sah in das grinsende Gesicht eines der Nordmänner.

»Wag es nicht«, fuhr sie ihn auf Angelsächsisch an. Sie versuchte, ihren Fuß zu befreien.

»Sieh an, eine angelsächsische Kratzbürste«, grölte der rothaarige Riese in die Runde. »Sahib erwähnte nicht, dass seine Mädchen auch derart wählerisch sind.« »Ich bin keines von diesen Mädchen«, fauchte sie ihn an. Im Dämmerschein stolperte sie mit ihrem anderen Fuß über einen der Teppiche, fiel halb auf ihn, was ihm die Gelegenheit gab, sie an sich zu ziehen. Doch er hatte nicht mit ihrer Gegenwehr gerechnet. Sie krümmte sich, schob ihm ihren Buckel vor die Nase und kratzte ihn über die Hand, die noch immer ihren Fuß festhielt. Sie glaubte, er würde sie loslassen. Stattdessen klatschte seine flache Hand beseelt auf ihr Hinterteil, was sie entrüstet auffahren ließ. Ihr Kopf stieß dabei seine Nase, was endlich Pein genug schien, um sie freizulassen. Sie stolperte auf allen Vieren von ihm weg und sah zurück. Er hielt sich die Nase. Zwischen seinen Fingern quoll dunkle Flüssigkeit hervor, Blut, in dem Licht schwarz wie seine Augen.

»Du verdammtes Biest ...«

Noch ehe er die Worte ausgesprochen hatte, hievte sie sich hoch, wissend, er würde sich dies nicht vor den anderen, die bereits brüllend lachten, gefallen lassen. Sie strauchelte weiter, passierte zwei weitere Nordmänner, dann jenen am Kopf der Gruppe Sitzenden. Dieser jedoch griff blitzschnell nach ihrem Webgürtel, zog sie zu sich herunter. Noch ehe sie wiederum zum Kampf ansetzen konnte, spürte sie seinen Mund dicht neben ihrem Ohr.

»Ruhig, Mädchen«, zischte er, »tu nichts. Ich werde dich hier rausholen. Vertrau mir.«

Sie wusste nicht, warum, aber sie blieb augenblicklich still. Rührte sich nicht, verfolgte ungläubig das Gespräch der beiden Nordmänner.

»Ich denke, dass Mädchen hat sich die Gesellschaft für diesen Abend ausgesucht, oder nicht?«, meinte ihr Retter.

Der andere Nordmann, der aufgestanden war, um sie einzuholen, verschränkte die Arme.

»Das sehe ich. Trotzdem würde ich es begrüßen, wenn du sie mir überlässt. Ich hätte da noch ein oder zwei Sachen mit ihr zu klären.«

»Lass mal, Sazur, du hast bloß eine Nase.«

Die anderen lachten, selbst der gescholtene Nordmann. Er konnte seinem Kommandanten nicht wirklich gram sein und scheinbar hatte das Mädchen tatsächlich gewählt, hatte selbst die Arme um seinen Hals gelegt und schmiegte sich an ihn.

»Sie hat gut gewählt.« Sazur wandte sich ab. Sein Kommandant erhob sich daraufhin, noch immer das Mädchen im Arm.

»Ihr werdet verstehen, dass ich diesen Leckerbissen allein genießen werde.«

Seine Männer erhoben daraufhin ihre Hörner, prosteten ihm zu und wünschten ihm Vergnügen, bis er durch den Gang entschwand, aus dem das Mädchen erschienen war.

Aths Tochter wurde augenblicklich heruntergelassen, als sie ihren Zeltabschnitt wieder betreten hatten. Noch immer verwirrt durch das, was eben passiert war, schritt sie zum Tisch, hielt sich, diesmal stehend, an der Tischkante fest, schluckte und befeuchtete ihre trockenen Lippen.

»H-Habt dank, Nordmann.«, ihre Stimme war nicht ihre eigene. Wo war ihre dunkle, beherrschte Stimme in diesem Moment?