Loe raamatut: «Cibersexismo»

Índice

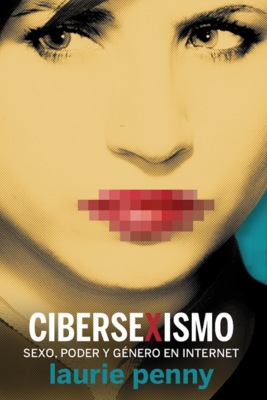

Portada

Biografía

Citas

Cibersexismo

El patriarcado vigila tus pasos

Vigilancia patriarcal

Alguien en internet está fatal

Y los geeks heredarán las tierra

Cambios en el guión

Colección La pasión de Mary Read

Notas

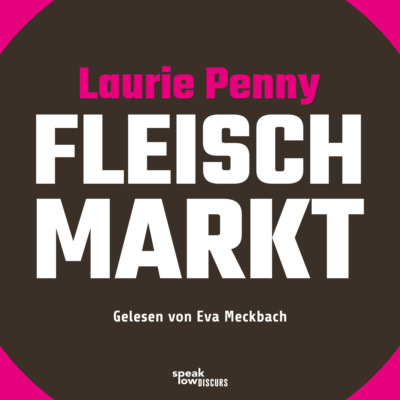

LAURIE PENNY(Londres, 1986) es una galardonada periodista, ensayista, oradora pública, escritora y activista. Comenzó su carrera en la revista One in Tour, y luego trabajó como columnista y editora en el periódico inglés Morning Star. Ha escrito columnas y artículos periodísticos de fondo para varias publicaciones, notablemente para el New Statesman, The Guardian y The Independent.

Penny es autora de los siguientes títulos: Meat Market: Female Flesh Under Capitalism (2011), Penny Red: Notes from a New Age of Dissent (2011), Unspeakable Things (2014), Everything Belongs To The Future (2016) y Bitch Doctrine (2017).

Su blogpost Penny Red fue nominado para un premio George Orwell. Actualmente es editora del News Statesman y es columnista en The Baffler, The Guardian, Time Magazine, Buzzfeed, The New York Times, Vice, Salon, The Nation, The New Inquiry, Tor.com y Medium.

La información no quiere nada.

La gente quiere ser libre.

Cry Doctorow

No hay chicas en la red.

4chan

«Esto es para todo el mundo». Internet es una tierra sin dios, ni patria, ni amo; es lo más parecido a aquello de que al principio no había nada. El inventor de Internet, Tim Berners-Lee, dijo esto durante la gala de apertura de los Juegos Olímpicos en Londres. Había una premisa sine qua non de que Internet iba a ser un espacio social, económica y políticamente libre; de que todo el mundo, de cualquier lugar, podría usarlo para generar nuevas plataformas interactivas, ampliar las fronteras del conocimiento o para pasar el tiempo viendo páginas de citas con pelirrojos o pelirrojas. «Es para todo el mundo». Al menos, eso es lo que pensábamos.

Hubo un momento, no hace tanto, en el que los primeros habitantes del ciberespacio –empollones, teóricos y piratas informáticos– pensaban que la red nos permitiría liberarnos del género. Escritores de ciencia ficción imaginaron un futuro cercano en el que la condición humana de entes físicos daría paso a un estado inmaterial en el que atravesaríamos espacio y tiempo, estableceríamos amistades y conexiones, haríamos negocios con todo el planeta en cuestión de segundos. Y en este nuevo «mundo feliz» hiperconectado, ¿cómo iba a tener la más mínima importancia en qué cuerpo habitases? Y si el cuerpo físico no importa, ¿qué más da que seas mujer u hombre, niño, niña o de cualquier otra especie?

1998. Tengo doce años y estoy haciendo mis pinitos en foros en los que todo el mundo hace como que se cree que me llamo George y soy un profesor de Historia cuarentón. A la vez, la otra mitad de Internet hace ver que son quinceañeras del sur de Inglaterra. En medio de una creciente preocupación moralista sobre pedófilos y adolescentes desatadas, estrechando el círculo los unos sobre las otras en esta nebulosa, en esas aguas pantanosas de My Space, yo me encuentro en una situación de cierta libertad. Cuando estoy en línea mi corporeidad desaparece: todo el peso y la ansiedad de mi cuerpo, la sangre, la grasa y las anomalías vergonzantes no importan. No quería ser solo una chica, porque la experiencia me había enseñado que nadie entiende a las chicas. Yo quería ser lo que la teórica del conocimiento Donna Haraway llama un ciborg: «un ciborg es un ente cibernético, un híbrido de organismo y máquina, una criatura de sociedad real tanto como de ficción. A finales del siglo XX, en nuestra era, un momento mítico, todos somos quimeras, híbridos teóricos y compuestos, parte máquina, parte organismo… prefiero ser un ciborg que una diosa.»[1]

Con el cambio de siglo me salieron tetas y me hacía poca gracia todo el lío de las biopolíticas de la adolescencia. Internet pasó a formar parte de mi vida lo suficientemente pronto como para que me pareciera la cosa más chula del mundo y lo suficientemente tarde como para acordarme de las geociudades antes de que se convirtieran en desiertos de aullidos con matojos de cardos secos cruzando la pantalla, pixeles que no tienen la deferencia de descomponerse; parecía un espacio en el que no importaban las sandeces, los chicos, los códigos de vestimenta, el acoso ni esa forma en la que habían empezado a mirarme los tíos mayores. Era un lugar en el que podía ser yo misma en vez de ese personaje que me habían impuesto las fauces rapaces de ese mundo de la femineidad que pretendía que yo desapareciera. Sin embargo, resultó que cuanto más tiempo pasábamos en línea más nos dábamos cuenta de que sí había diferencia entre ser hombre y ser mujer en la red. Había una gran diferencia.

Los usuarios del destartalado canal 4chan forum –un lugar de recreo enorme, anárquico y anónimo de los IDS[2], ocupado extensa pero no exclusivamente por jóvenes varones molestos, responsable de la red de activistas Anonymous y de la mitad de los memes absurdos de gatos que te alegran el día en el trabajo– declararon en un momento dado que «no había chicas en Internet». La idea tenía ecos de libertad edulcorada para muchas de nosotras, pero escondía una amenaza peligrosa.

«Allá por 1987, la retórica era que cambiaríamos de género como nos cambiamos de ropa interior», afirma Clay Shirky, teórico de los medios de comunicación y autor de Here comes everybody, «[pero] partía de la idea de que todo el mundo estaría contento de actuar como yo –blanco, heterosexual, hombre, de clase media y, cuanto menos, culturalmente cristiano.»[3] Shirky denomina este fenómeno «el armario del género» –«gente como yo diciéndole a gente como tú “se te puede tratar igual que a un individuo medio, en ningún caso como a una mujer, siempre y cuando no se sepa que de hecho eres una mujer”.»[4]

Pero resultó que Internet no era para todos y todas. De verdad. Todavía no. Era para chicos, y si no eras uno de ellos tenías que hacerte pasar por uno o se te excluía. «Me parece bien que cada uno decida individualmente que no quiere ser identificado como hombre o mujer en la red –igual que me parece bien que cada cual decida no llevar una falda corta si se siente intimidada o incómoda–, pero nadie debería decirte que lo hagas porque de lo contrario te estarías equivocando», defiende Helen Lewis, una de las primeras profesionales en hacer visible la misoginia online existente en el periodismo mainstream.[5] Tal y como ella misma dice, el consejito se traduce como «agacha la cabeza para que la mierda le caiga a otro o a otra.»

Tengo diecisiete años, me han prohibido el acceso a Internet y me siento como si me hubieran amordazado y puesto una venda en los ojos. Durante los nueve meses que pasé en el ala femenina del hospital para mujeres con rarezas mentales, Internet era una mala influencia, probablemente la peor, para chicas que intentaban recuperar la salud y ser buenas: el porno, la basura y esa infinidad de fotos tóxicas de modelos escuálidas subidas a las páginas Pro-Ana[6] en las que nos animábamos unas a otras a sufrir hambrunas hasta convertirnos en los esqueletos exultantes que éramos al entrar en el hospital.

Internet era malo para nosotras. Solo podía ser malo para nosotras. También los libros y las revistas, aunque la televisión y los catálogos de moda sí estaban permitidos. Lo que necesitábamos era «contención». Esa era la palabra que utilizaban: «contenidas». Esto es precisamente de lo que yo intentaba huir desde el principio, pero necesitaba un informe médico que certificara que volvía a estar sana para poder salir de aquel lugar inmundo y retomar mi vida. Así que opté por hacer lo que tantas jóvenes han hecho siempre para sobrevivir en momentos de desesperación cuando sus cuerpos estaban siendo contenidos: me puse a escribir.

Escribía compulsivamente en libretas ya que los ordenadores y smartphones estaban prohibidos. Escribía bien entrada la noche, para mí, caligrafía desquiciada, arácnida, que nunca mostré a nadie, porque era mía. Integral y puramente mía. Años después, cuando vi Girl, Interrupted, la película que adaptaba el libro de Susanna Kaysen’s sobre su internamiento en un hospital para mujeres con trastornos mentales en 1960, me sorprendió que la protagonista hiciera lo mismo: escribía a mano, frenéticamente, como si el boli fuera una pala que la exhumara de la tumba poco profunda de convenciones sociales en la que la habían enterrado viva. Me pregunto si es por esto por lo que tantas mujeres escriben, porque necesitamos respirar.

Para mí escribir ha sido siempre un acto de libertad. Soy consciente de que este tipo de reflexiones se repiten en mis diarios personales, y por eso los guardé. Cuando obtuve mi alta de persona lo bastante cuerda como para andar por la calle había rellenado veinte cuadernos y seguiría haciéndolo en la locura de años posteriores, años de adolescencia promiscua e indigente en los que me mantuve en el instituto por los pelos, escribiendo, aprendiendo a ser un humano; escribí, aprendí a cuidarme y escribí. Y un buen día, a los diecinueve años, descubrí LiveJournal y todo cambió.

Fue mi compañera de piso la que me lo enseñó. La había conocido en una audición para un cabaret. Concretamente, me dijo que había un sitio web enorme lleno de ficción para adolescentes, grupillos de empollones e hilos de conversaciones de desconocidos y desconocidas que hablaban apasionadamente de política y filosofía y de los mejores sitios para tomar café en ciudades de las que nunca habíamos oído hablar en el cual ella pasaba la mayoría del tiempo, y que si alguna vez quería hablar con ella, aunque estuviera en la habitación de al lado, tendría que meterme y publicar allí. Así que me saqué un nombre de la manga –corría el año anterior a Facebook, cuando las contribuciones que se hacían a Internet eran bajo pseudónimo– y empecé a aportar mis ideas en un blog. Aprendí a escribir para otras personas de un modo mucho más inmediato, más seductor y personal de lo que el público del periódico del instituto me hubiera permitido nunca.

Escribía para sobrevivir mientras aprendía a ser una escritora de la red, igual que lo hacían millones de mujeres en todo el mundo. Y no se trataba solo de escribir, sino también de aprender a escuchar y a hablar, de entender mi experiencia personal y decir lo que quería. Me eduqué en el mundo virtual. Crecí en este mundo. Y en los blogs y periódicos, así como posteriormente en las páginas de revistas digitales, me di cuenta de que no era la única que estaba cabreada. Internet había aportado a la misoginia ritualizada y al acoso sexual una facilidad inaudita, pero antes había hecho algo más: nos había dado a mujeres, chicas jóvenes y queer del mundo un espacio para comunicarnos entre nosotras sin límite alguno, sin fronteras; un lugar para compartir historias y cambiar nuestras realidades.

El hecho de que tantas de nosotras pasáramos tiempo conversando sin supervisión ni control contribuyó a la revitalización del feminismo a mediados de la década del 2000. De pronto, las que habíamos acumulado tanta rabia individualmente caímos en la cuenta de que no estábamos solas: había otras muchas miles, a lo largo y ancho del mundo, que pensaban que había mucho por hacer. Mujeres jóvenes. Mujeres de color. Mujeres mayores. Mujeres extrañas. Mujeres queer. Madres. Trans de todo tipo. La posibilidad de estar en un espacio sin controles, de establecer conexiones, expresar opiniones y acceder a información sin miedo al castigo sigue empoderándonos frente a esa cultura mayoritaria que se empeña en castigar a cualquier mujer que alce la voz, salvo si lo hace para hacer un alegato victimista.

Y esta es la historia de cómo Internet se convirtió en un universo de posibilidades ilimitadas, de esos en los que no suelen dejar que las mujeres construyan algo ni participen. Ahora mismo podrías meterte en tu buscador y mirar la cantidad desmedida de intercambio de información y creatividad, y en vídeos tontos en los que las mujeres sabemos, como lo sabemos en el mundo analógico, que participar implica arriesgarse a recibir muestras de violencia y acoso sexual. Internet no es monolítico. Hay muchos Internet y algunos de ellos han permitido que se converse y que se articulen distintas comunidades comprometidas con la visibilización y concienciación de los movimientos de liberación de la mujer, cuestiones de género y un sinfín de problemáticas. Pero tenemos un mundo feliz que se parece peligrosamente al antiguo mundo infeliz. Aunque no tiene por qué ser así. Las mujeres, niñas y todas las personas que creemos que el futuro de la sociedad debe incluirnos a las mujeres como agentes de cambio estamos conspirando para reivindicar un Internet para todas y todos.

Tasuta katkend on lõppenud.