Loe raamatut: «Иван Серов – председатель КГБ», lehekülg 3

Работа наркома внутренних дел Украины тесно сблизила Серова с Н.С. Хрущевым – тогда первым секретарем ЦК КП(б) УССР. Хотя первоначально они друг другу очень не понравились. Хрущев традиционно с подозрением смотрел на человека из «органов», полагая, что Серов прислан Берией для того, чтобы шпионить за партийным руководством. Серова, в свою очередь, шокировали грубость и бесцеремонность Хрущева. Он пришел к выводу, что «Хрущев человек высокомерный, не прочь разыграть демократа, ему страшно нравится, когда окружающие льстят ему…»47 Жалуясь в своем письме к Берии на Хрущева, Серов писал: «Я приму все меры, чтобы установить деловой контакт в работе, но быть подобным некоторым окружающим его я не сумею»48. Но, оказалось, сумел и вполне подружился и подчинил себя Хрущеву. Их дружба определила впоследствии процветание Серова, когда многие чекисты из окружения Берии были наказаны, и сделала возможным выдвижение в 1954 году на высокую должность председателя КГБ. На Украине Серов познакомился и сблизился с Г.К. Жуковым – командующим Киевским особым военным округом во второй половине 1940 года. Их отношения из деловых быстро переросли в доверительные. Как пишет Серов, Жуков «всегда делился указаниями, получаемыми из Москвы, а я, в свою очередь, говорил ему, что я получал по нашей линии и что намечается»49.

Советизация западных областей, начавшаяся в 1939 году, представляла собой драматичный период. Ломка экономического уклада, изъятие ценностей у населения, многочисленные факты насилия – все это являлось классической схемой внедрения социалистической формы власти и хозяйствования и вполне укладывалось в большевистскую доктрину. Более того, «мародерство и грабежи поощрялись как проявления классовой борьбы»50. Безнаказанные расправы и убийства представителей польской власти стали предвестием грядущего террора. И это оправдывалось партийными руководителями публично: «Таких убийств заклятых врагов народа, совершенных в гневе народном в первые дни прихода Красной Армии, было немало. Мы оправдываем их, мы на стороне тех, кто, выйдя из неволи, расправился со своим врагом»51.

И Серов с полным пониманием воспринял эту линию. Весьма характерен в этом отношении эпизод с расстрелом без суда и следствия в Злочеве в ночь с 21 на 22 сентября 1939 года всей польской полицейской верхушки города52. Отдавший приказ особист сослался на указание начальника Особого отдела фронта А.Н. Михеева и только через пару дней задним числом составил постановление на расстрел53. Наказывать его не стали. На материалы расследования Серов наложил резолюцию: «Есть решение В[оенного] С[овета] Укр[айнского] фронта дело прекратить. 26.10.39».

А изобилие и доступность продовольствия и товаров в западных областях продлились недолго. К началу 1940 года их как волной смыло. В январе 1940 года работники НКВД жаловались: «Имеется ряд случаев, когда наших домашних хозяек местное население изгоняет из очереди и избивают и говорят: “Из-за вас у нас ничего не стало, вам недолго осталось жить”»54.

В 1940 году Серов стал соучастником одного из самых отвратительных сталинских преступлений – бессудного массового расстрела поляков – военнопленных и гражданских лиц. Позднее вся эта история получила название «Катынского дела» по наименованию местности под Смоленском, где впервые найдены останки расстрелянных. Но расстрелы проходили и на Украине. За эту часть операции отвечал Серов. Еще 14 декабря 1939 года он рапортовал Берии о проведенных чекистами Украины дополнительных арестах 1 057 польских офицеров, кого не успела взять в плен Красная армия. В этот момент в Старобельском лагере военнопленных уже содержались 3 878 польских офицеров, взятых в плен ранее55. На основании решения сталинского Политбюро от 5 марта 1940 года практически все они были расстреляны. Расстрелы узников Старобельского лагеря происходили в апреле – мае 1940 года во внутренней тюрьме НКВД в Харькове, и общее число расстрелянных там польских офицеров составило 3 820 человек56.

Когда в 1943 году мир узнал об этом преступлении, советская пропаганда поспешила возложить вину на гитлеровцев. Позднее Серов, уже будучи председателем КГБ, высказал недовольство чекистами, не сумевшими скрыть следов преступления: «С такой малостью справиться не смогли, – в сердцах проговорился он. – У меня на Украине их [расстрелянных поляков. – Н. П.] куда больше было. А комар носа не подточил, никто и следа не нашел…»57 На самом деле Москва активно помогала Серову в 1940 году в организации и проведении расстрелов поляков.

В мемуарах Серов пишет о Катынском преступлении в весьма завуалированной форме. Он постоянно выпячивает Богдана Кобулова как виновника этой акции. Когда в 1943 году поднялся шум вокруг Катыни и советская сторона пыталась загасить его с помощью фальшивого заключения комиссии Бурденко (январь 1944 года), Серов как будто испытал разочарование. Он пишет: «И тут жирный Кобулов отделался испугом»58. Возможно, это своего рода подсознательная досада на тех, кто втравил его самого в кровавое преступление. Досада, сконцентрированная на Кобулове – члене тройки НКВД, выносившей решения о расстрелах. Но Серов не мог не знать – решение было принято Сталиным и утверждено Политбюро59.

Для организации выселения семей польских офицеров и арестованных граждан Польши, чьим делам предстояло попасть на организованную по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года «тройку» для вынесения решения о расстреле, – в Белоруссию и на Украину в помощь местным работникам НКВД были направлены дополнительные силы. Приказом НКВД СССР № 00308 от 7 марта 1940 года во всех западных областях УССР и БССР для руководства выселением организовывались «оперативные тройки», в состав которых включали по одному представителю центрального аппарата НКВД60. Кроме того, приказ НКВД СССР № 00342 от 20 марта 1940 года для быстрого оформления дел на гражданских лиц, кого согласно тому же решению Политбюро (от 5 марта 1940 года) намечалось расстрелять, направлял во все западные области УССР и БССР специальные «оперативночекистские группы», состоящие в основном из работников следственных подразделений центрального аппарата61. Эти «оперативно-чекистские группы» и формировали списки и дела намеченных к расстрелу польских граждан, чьи имена войдут в так называемые «украинский» и «белорусский» списки в рамках Катынского преступления. Первоначально срок их командировки устанавливался в один месяц. На деле выехавшие в марте 1940 года в Белоруссию и на Украину московские следователи осуществляли свою работу (дополнительные аресты и оформление следственных дел для направления на рассмотрение в Москву) в течение почти двух месяцев. Так, знаменитый следователь Родос пробыл во Львове с «оперативной бригадой НКВД» 2 месяца, и лично Серов наградил его за работу именными часами62. Для размещения вновь арестованных требовались места в тюрьмах. Берия 22 марта 1940 года выпустил на этот счет специальный приказ № 00350, в котором требовал от Серова вывезти из тюрем западных областей 3 тысячи уже арестованных в тюрьмы центральных областей Украины63.

Под непосредственным руководством Серова в 1940 году проведены 3 волны массовых депортаций населения из западных приграничных районов Украины. Выселялись в глубь страны (преимущественно в Архангельскую область, в Сибирь и Казахстан): в первую волну – «осадники и лесники»64 в феврале 1940 года (порядка 88 тыс. чел.), во вторую волну – члены семей военнопленных польских офицеров, репрессированных представителей госаппарата, крупных землевладельцев, промышленников и проститутки в апреле 1940 года (порядка 29 тыс. чел.), в третью волну – беженцы в июне 1940 года (порядка 51 тыс. чел.)65. По оценке историков, эти депортации вместе с арестами и расстрелами в рамках Катынского преступления привели к тому, что на отторгнутых у Польши землях «польской администрации, польской армии и польской интеллигенции более не существовало»66. Серов разработал и утвердил инструкцию о порядке выселения, которая была одобрена в Москве и сочтена столь хорошей, что впоследствии применялась при массовых выселениях и арестах в Литве, Латвии, Эстонии в июне 1941 года67.

Летом 1940 года Серов с группой работников НКВД Украины организует массовые аресты в Кишиневе и на всей территории Бессарабии. С передовыми частями Красной армии Серов пересек границу Румынии ранним утром 28 июня 1940 года. До организации аппарата НКВД Молдавии в Кишиневе Серов был старшим оперативным начальником по линии НКВД и отвечал за проведение репрессий. Он пробыл там два месяца и успел немало сделать.

Приказ наркома внутренних дел УССР И.А. Серова об аресте помещиков и представителей бывшей румынской администрации и об изъятии ценностей. 18 июля 1940.

[ГДА СБУ. Ф. 16. Оп.1.Д. 0436. Л. 66–67]

Населению Кишинева и окрестностей быстро дали понять, что такое советская власть – это отъем ценностей и арест их владельцев. Серов 18 июля 1940 года подписал приказ об аресте помещиков, директоров банков, коммерсантов и изъятии у них валюты и ценностей68.

Удивительно, как быстро Серов освоил и лексикон, и приемы чекистского ведомства. Еще год назад его угнетала мысль, что он не имеет знаний о «чекистских делах и никакого опыта и навыков»69. И вот он вполне профессионально штампует приказы – «тщательный учет лиц указанных категорий», «установочные данные», «оперативное обслуживание». Осенью 1939 года Серов пишет еще весьма общие резолюции на отчетах оперативных групп: «Выводы слабы, можно было бы более подробно изложить недостатки»70. Но уже в декабре 1940 года на совещании в Харькове весьма профессионально дает рекомендации: «развернуть вербовки целевой и квалифицированной агентуры» и «практиковать вербовки на базе использования компрометирующих материалов»71. И тут же нацеливает на конкретные направления работы, например, в литературных учебных заведениях: «обратить внимание на выявление фактов националистических трактовок разных исторических фактов, произведений искусства…»72 Да, Серов довольно быстро вник в дело и проникся чекистским духом.

Помимо Серова и его аппарата НКВД в Молдавии, нашлось кому брать валюту и ценности. Кое-кто обратил внимание на банки раньше него. Но это была чистая самодеятельность – и, кстати, наказуемая. Начальника Особого отдела НКВД Одесского военного округа Н.А. Королева сняли с должности за «попустительство» своим сотрудникам, в результате чего оказались незаконно израсходованы «трофейные деньги» в размере 238 тысяч румынских лей73. Серов о таких подвигах пока не помышлял. Он на страже общественных интересов и еще далек от «трофейной» романтики. Но все впереди.

В 1939–1940 годах центр тяжести проведенных под руководством Серова репрессий – в западных областях Украины. Общий же итог его деятельности на посту наркома внутренних дел УССР таков: арестовано в 1939 году – 11 744 чел. (из них в западных областях – 9 286), в 1940-м – 49 702 (из них в западных областях – 45 365)74. Вполне понятно – большинство арестованных в 1939 году составили поляки. Но уже в следующем 1940 году заметно выросла доля украинцев и евреев75.

Н.А. Королев.

[РГАСПИ]

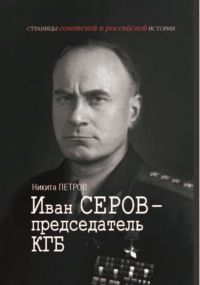

Украинский период работы Серова продолжался до февраля 1941 года. Его акции в глазах Сталина постоянно растут. В январе 1941 года от Ворошиловградской области УССР он доизбран в состав депутатов Верховного Совета СССР 1-го созыва. Описание его овеянного героикой жизненного пути, снабженное парадным портретом, в день выборов – 5 января 1941 года – поместила на своих страницах районная газета «Вперед»76. Серов прочно входит в высший круг советской и партийной номенклатуры, 20 февраля 1941 года на XVIII Всесоюзной партийной конференции ВКП(б) его избрали кандидатом в члены ЦК ВКП(б).

В знак признания его заслуг в проведении карательной политики на Украине Серова после выделения из НКВД СССР самостоятельного Наркомата государственной безопасности назначили 25 февраля 1941 года первым заместителем наркома госбезопасности СССР. Наркомом 3 февраля был назначен ближайший соратник Берии – Всеволод Меркулов. Ранее, 26 апреля 1940 года, Серов получил свой первый орден Ленина, а 28 мая 1941 года – знак «Заслуженный работник НКВД».

В.Н. Меркулов.

[Огонек. 1941.

25 февраля. № 6]

Нарком госбезопасности Меркулов 16 мая 1941 года направил в ЦК ВКП(б) проект постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента». Согласно этому постановлению предполагалось, что для проведения арестов и выселения в Прибалтику отправится сам нарком Меркулов, а вместе с ним его первый заместитель Серов и заместитель наркома внутренних дел Абакумов77. Здесь, пожалуй, впервые пересеклись пути Серова и Абакумова. В дальнейшем им суждено было стать заклятыми врагами. Серову Абакумов сразу не понравился: «это был барин, малограмотный пижон, вышедший в “люди” на следственных делах… и больше всего – битьем заключенных»78. Серов вспоминал: «В Риге мы с Абакумовым дважды поругались. Он нажаловался на меня Берия, что я не даю ему работать»79.

Трудно рационально объяснить их внезапно возникшую неприязнь друг к другу. Раньше они могли мельком встречаться на оперативных совещаниях в НКВД в Москве, но не сталкивались близко по работе. Они примерно равным образом росли в званиях, а в 1941 году оба стали заместителями союзных наркомов. Казалось бы, какая тут зависть? Вероятно, их разделяло то, что можно назвать отличием по социальным и психофизиологическим критериям. Они были антиподами. Абакумов – сын кочегара и прачки, типичный люмпен – малообразованный, но в то же время рослый, физически крепкий и франтоватый. И, с другой стороны, Серов – небольшого роста и небогатого телосложения, крестьянский сын из семьи с достатком, получивший к тому же высшее образование и довольно скромный при этом. «Шибко грамотный» хлюпик-интеллигент, мог сказать о нем Абакумов.

В.С. Абакумов. 1936.

[РГАСПИ]

В. С. Абакумов. 1938.

[РГАСПИ]

Позднее, Серов в своем заявлении Сталину 31 января 1948 года расскажет о возникновении этой вражды, так и не объяснив ее причину: «Абакумов в отношении меня затаил злобу еще с 1941 года, когда мы вместе были в Прибалтике на операции. Затем с годами совместной работы эта злоба перешла в ненависть…»80

На кого предстояло обрушиться репрессиям в Прибалтике? Об этом писал Меркулов в своем указании в Литву 19 мая 1941 года81. В ходе намеченной операции должны были пострадать: члены политических партий и национальних организаций, не принявших советскую власть, в том числе русские белогвардейцы; бывшие полицейские; крупные чиновники; помещики и фабриканты; офицеры, в том числе бывшей польской армии; уголовный элемент и проститутки. Всех их надлежало предварительно «взять на учет» и обеспечить «подбор необходимого компрометирующего материала». Мало того, согласно указанию Меркулова, на учет следовало взять и членов их семей (для выселения). И здесь повторялся репрессивный сценарий социально-классовой чистки, реализованный в 1939–1941 годах на отторгнутых у Польши и Румынии землях.

Стоит отметить, в сопроводительной записке № 1667/м от 16 мая 1941 года Меркулов писал о мероприятиях «по очистке Литовской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента», но при этом приложил проект постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР, касающегося трех республик – Литвы, Латвии и Эстонии82. Распространение первоначальной идеи провести репрессивную кампанию в наиболее неблагополучной Литве – на Латвию и Эстонию вполне логично для Кремля. Советизация по-сталински должна была иметь равномерный характер и без каких-либо территориальных исключений.

Всю операцию по проведению арестов и выселения планировалось уложить в три дня. Судя по документам, первоначальные подсчеты «контингентов», подлежащих репрессиям, были готовы 5 июня 1941 года и по трем республикам составили 39 395 человек83. Меркулов, Серов и Абакумов выехали в Ригу. Серов отбыл туда, успев накануне отъезда 5 июня утвердить обвинительное заключение по делу арестованного академика Вавилова84. В своих мемуарах он стыдливо умалчивает об арестах, эшелонах и прочем, чем ему пришлось заниматься. Он лишь пишет о «разоружении офицеров» национальных воинских частей85. В действительности он погрузился и в планирование арестов, и в организацию депортаций из республик Прибалтики. На имя Серова и Абакумова в Ригу 13 июня была направлена разнарядка с перечнем эшелонов и станций назначения для вывоза арестованных и депортируемых86. А докладную записку № 2288/м об окончании операции и ее итогах 17 июня Меркулов адресовал Сталину, Молотову и Берии. Согласно отчету, в ходе этой операции в Литве, Латвии и Эстонии репрессированы (депортированы) – 40 178 человек (из них 14 467 арестованных)87, т. е. показатели проведенных репрессий вполне соответствовали первоначальному плану.

Серов использовал пребывание в Прибалтике для поездки к границе и осмотрел демаркационную линию, отметив неприветливость и даже враждебность немцев. В Москву Серов и Абакумов возвратились разными самолетами88.

Итак, канун войны застал Серова за вполне «мирным» занятием. В июне 1941 года он проводил массовые аресты и выселение граждан из Литвы, Латвии и Эстонии.

Дела военные

Не позднее 18 июня 1941 года Серов возвратился из Прибалтики в Москву. Весть о начале войны застала его на рабочем месте на Лубянке. С вечера 21 июня Серов домой не уходил, ему уже ночью стали поступать звонки из приграничных управлений НКГБ о неспокойной обстановке по ту сторону границы. Серов отправился доложить Меркулову. Оказалось, все уже собрались в кабинете Берии, который и объявил о нападении немцев89.

Реализация мобилизационных планов на «особый период» по линии НКГБ предполагала проведение массовых арестов лиц, находившихся на оперативном учете. И аресты не заставили себя ждать. Тут же в Москве с 22 по 26 июня был арестован 881 человек. А в начале июля 1941 года нарком госбезопасности Меркулов сообщил Сталину, Молотову и Берии о том, что по стране за период с 22 июня по 2 июля «в результате операции по изъятию антисоветского элемента и лиц, ведущих пораженческую агитацию», арестовано (главным образом в местностях объявленных на военном положении) – 15 613 человек. Далее аресты шли по нарастающей. На 10 июля 1941 года арестованных стало уже 19 364 (из них в Москве – 1 638)90. Основанием для ареста чаще всего являлись только накопленный госбезопасностью агентурный материал и сам факт нахождения данного лица на оперативном учете.

Телеграмма наркома госбезопасности СССР В.Н. Меркулова о порядке арестов. 26 июня 1941.

[ГДА СБУ. Ф. 16. Оп.1.Д. 518. Л. 197]

Г.А. Петров.

[РГАСПИ]

Неотвратимость беды ошеломляла. Население охватили паника и страх. Люди хлынули в магазины и сберкассы, образовались очереди. Не имея достоверной информации о положении на фронте, верили чему угодно. Органы НКГБ фиксировали настроения и отклики населения. Мнения порой высказывались весьма неожиданные. Так, в сообщении НКГБ № 2562/м от 29 июня 1941 года о настроениях интеллигенции Москвы приведены слова Свен-Кремлева И.Л.: «Нас всех считают такими дураками, что даже боятся сказать, что мы сами напали на немцев» и «Сталин поступил как Наполеон III, объявив войну совершенно не подготовившись и презирая массы». Свен-Кремлев заключал, что «нас разобьют за семь дней», и тут же в скобках после цитирования столь возмутительных его высказываний значилось – «арестован»91.

Серов, как он пишет в воспоминаниях, стал рваться на фронт. Он просил доложить Сталину о своем желании и даже взялся тренироваться в метании гранат в пригородном лесу92. Но в Кремле его предназначение виделось иначе. Перво-наперво 3 июля Серова пригласили к Сталину, и с ним же верхушку командования ВВС и начальника Штаба истребительных батальонов Г.А. Петрова93. Речь шла об укреплении ВВС и борьбе с парашютными десантами немцев. А накануне, 2 июля, совместным приказом НКВД и НКГБ Абакумову и Серову поручалось координировать усилия по поимке «вражеских элементов, подающих световые сигналы самолетам противника»94.

Решение Сталина ввести Серова в дела военно-воздушных сил может быть объяснено только одним обстоятельством. Накануне войны руководство ВВС оказалось в застенках НКГБ, т. е. в наркомате Серова. Следовательно, для наведения порядка в осиротевшем ведомстве нужен человек оттуда же. Ну, плюс еще и человек из партийной верхушки. Было принято решение организовать Военный совет при командующем ВВС Красной армии, и в его состав включили Булганина и Серова. Назначение проведено приказом Ставки Верховного главнокомандования № 00102 от 29 июля 1941 года95. Серов не понимал, чем ему предстоит заниматься в составе совета, на что Булганин философски ответил: «Хозяину виднее». Расторопный Булганин тут же добился выделения им с Серовым отдельных кабинетов с секретарем в Штабе ВВС96. Серов участвовал в подготовке налета советской бомбардировочной авиации на Берлин, и, кажется, на этом его «роман» с ВВС в августе 1941 года закончился. Его засыпали другими поручениями.

Восьмого сентября 1941 года по поручению члена ГКО Маленкова Серов вылетел в осажденный Ленинград для изучения обстановки и последующего доклада. Он остался удручен недостаточной высотой боевого духа защитников города и слабостью оборонительных укреплений. Разговор с Ворошиловым и Ждановым лишь усилил разочарование. По возвращении, изложив свои наблюдения Маленкову, Серов не услышал от него никаких комментариев. А через несколько дней – 14 сентября – Жуков сменил Ворошилова в должности командующего Ленинградским фронтом97.

Через месяц после нападения Германии на СССР, 20 июля 1941 года, наркоматы внутренних дел и государственной безопасности были объединены в один Наркомат внутренних дел СССР. Серова 30 июля 1941 года назначили заместителем наркома внутренних дел СССР. Его начальником вновь стал Лаврентий Берия. С ним Серов работал в тесном контакте вплоть до декабря 1945 года, когда Берия оставил свой пост в НКВД. По представлению Берии 4 февраля 1943 года Серову присвоено специальное звание «комиссара госбезопасности 2 ранга», соответствовавшее генерал-полковнику в армии. При переводе после войны сотрудников НКВД и НКГБ на армейские звания 9 июля 1945 года Серов получил чин генерал-полковника. Берия высоко ценил Серова и при вторичном разделении НКВД в апреле 1943 года, когда НКГБ вновь выделился в самостоятельный наркомат, оставил его работать своим заместителем в НКВД.

В 1941 году часть аппарата НКВД была эвакуирована в Куйбышев и Свердловск, но Серов оставался в Москве. В наиболее острый момент, когда Москва могла быть захвачена стремительно наступавшими немецкими войсками, Серова 12 октября 1941 года назначили начальником охраны НКВД Московской зоны. В связи с приближением фронта к столице в его задачи входило «наведение жесткого порядка на тыловых участках». Согласно директивам Государственного комитета обороны (ГКО), Московская зона охраны НКВД была разбита на 7 секторов, отвечавших за «очистку зоны от всех сомнительных и подозрительных элементов, усиление борьбы с дезертирством, наведение порядка на дорогах». Однако в связи с пребыванием Серова в начале октября 1941 года в «спецкомандировке»98 до его возвращения руководить охраной НКВД Московской зоны временно поручили другим заместителям наркома внутренних дел – В.Н. Меркулову и Б.З. Кобулову.

К этому же времени относится и еще одно правительственное поручение Серову, настолько тайное по своему характеру, что даже в тексте совершенно секретного решения не раскрывалась его суть. Оно продиктовано неуверенностью Сталина, что Москву удастся отстоять. Предстояло заминировать и взорвать транспортные и промышленные объекты Москвы и области, в их числе и Метрополитен им. Л.М. Кагановича99. Постановлением ГКО № 740сс от 8 октября 1941 года была создана «пятерка для проведения специальных мероприятий по предприятиям Москвы и Московской области» в составе И.А. Серова (руководитель) М.И. Журавлева, Г.М. Попова, Б.Н. Черноусова и Л.З. Котляра. Серов вспоминает, как «пришлось много поработать», завести взрывчатку, подвести шнуры100. Под гостиницу «Москва», по словам Серова, «были заложены тонны взрывчатки», «все сделали, как надо»101. Конечно, составлялись перечни заминированных объектов и схемы минирования102. По миновании угрозы городу взрывчатку надлежало извлечь. Видимо, при составлении схем что-то делалось второпях – как у нас водится. Не «как надо», а как всегда. И при реконструкции гостиницы по-лужковски – со сносом до основания в 2004 году – обнаружилась часть тех самых, заложенных еще в 1941 году, ящиков со взрывчаткой. Не крохи-1 160 килограммов тротила в фундаменте103. Хватило бы для обращения в руины и гостиницы, и зданий окрест. Вот так годами и жили постояльцы на «пороховой бочке». А в начале 1980-х точно такая же находка случилась в соседнем здании – в подвалах Госплана104. Шум не поднимали, берегли покой советских граждан.

Серов серьезно готовился партизанить. В случае оставления Москвы он по решению ЦК должен был уйти в подполье. Сталин предложил его в качестве «главного резидента», и Серов планировал отрастить бороду и работать шофером, подбирал себе помощников, «сколотив взвод толковых младших офицеров»105.

По личному поручению Сталина Серов принял участие в организации торжественного заседания 6 ноября 1941 года на станции метро Маяковская, а на следующий день парада на Красной площади. Сталин распорядился сдвинуть начало парада на 8 утра и, опасаясь немецкой бомбежки, запретил радиотрансляцию. Утром 7 ноября испортившаяся погода успокоила Сталина, и он приказал Серову: «Надо дать радио с Красной площади, снег идет, бомбить не будут»106.

В декабре 1941 года Серову, кроме прочего, поручили наблюдение за работой специальных лагерей по проверке и фильтрации бывших военнослужащих Красной армии, вышедших из окружения или побывавших в немецком плену. Тотальное недоверие к собственным гражданам вполне характерно для Сталина. Советская система постоянно воспроизводила барьеры и множила практики многоступенчатых проверок и фильтрации всех, кто побывал на «той стороне». Объяснить это можно присущей советской системе исключительной шпиономанией, граничащей с паранойей, прямо вытекающей из сталинской доктрины о «капиталистическом окружении» и особом коварстве «буржуазных разведок»107. В 1941 году границей стала линия фронта. И в полном соответствии со сталинскими установками были приняты меры по проверке всех побывавших за линией фронта в окружении. Во исполнение подписанного Сталиным постановления Государственного комитета обороны № 1069сс от 27 декабря 1941 года органы НКВД в декабре 1941 года организовали сеть «специальных лагерей», через которую надлежало пройти всем, кто вышел из-за линии фронта. Как указано в преамбуле данного постановления, «в целях выявления среди бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении противника, изменников родине, шпионов и диверсантов»108.

Ираклий Тоидзе. «Выступление Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 года».

[Из открытых источников]

В скупых строчках официальной биографии Серова о периоде его военной работы говорится немного: «Во время Великой Отечественной войны находился на фронтах, где выполнял оперативные задания Государственного Комитета Обороны»109. Сам Серов в обращениях в ЦК с гордостью писал о своих выездах на фронт, но упоминал только военные эпизоды своей деятельности, совершенно не касаясь темы репрессий110. О том, какие у него задания были еще, мы знаем сегодня из опубликованных многочисленных документов о выселении по решению Сталина народов Калмыкии, Северного Кавказа и Крыма. Активную роль в этом играл Серов, выезжая на места и выполняя непосредственные указания члена ГКО и наркома внутренних дел Берии.

Первое такое задание относится к 1941 году. Тогда, 27 августа, приказом НКВД СССР Серов назначен начальником оперативной группы по выселению немцев из Саратовской и Сталинградской областей. Он выехал на место и за два дня «успешно» провел выселение: из Республики Немцев Поволжья депортировали 365,8 тысяч человек111. Дело для него было хорошо знакомым, и опыт имелся. Приказом НКВД СССР № 001353 от 22 сентября 1941 года Серову объявлена благодарность. За период с 3 по 20 сентября из Саратовской и Сталинградской областей выселено в Сибирь и Казахстан 438,7 тысяч советских немцев, а всего по стране к началу 1942 года на спецпоселении оказалось свыше миллиона немцев112. Серов же вместе с первыми секретарями Саратовского и Сталинградского обкомов ВКП(б) проводит дележку районов, оставшихся от упраздненной Республики Немцев Поволжья113.

Серову довелось побывать и на фронте. В апреле 1942 года его направили в Крым. Прибыв, он сделал неутешительный вывод о Мехлисе – «глупец воображает себя полководцем»114. Серову было поручено руководить четырьмя пограничными полками, занятыми охраной тыла фронта. В пику оптимистичным донесениям Буденного и Мехлиса Серов первым сообщил в Ставку о захвате противником Киммерийского вала и прорыве противника на Керченский полуостров. Сталин послал телеграмму с проклятиями Мехлису, а Буденный разозлился до такой степени, что пригрозил Серову расстрелом115. Тем не менее все было кончено – немцы вышли к Керчи. Отход войск из Крыма носил панический характер. Увиденная картина потрясла Серова:

«Я уже с высоты видел столпотворение, куда двигались люди, пушки, обозы и т. д. Когда подошел ближе, моему ужасу не было конца. Все бойцы без винтовок – побросали, голодные, из-за [еды] дерутся, командиры ведут себя не лучше бойцов, никто никого не слушает. В общем, полная деморализация армии. Старших командиров, не говоря уже о генералах, не было». И та же картина на переправе на Большую землю – «катера брали силой»116. Сам Серов в последний момент сумел переправиться вместе с командованием войск НКВД по охране тыла Крымского фронта и в самом конце мая 1942 года вернулся в Москву117.

В июне 1942 года Серов выехал в Узбекистан для проверки работы органов НКВД республики. О его визите вспомнил в своем заявлении 26 октября 1954 года бывший нарком внутренних дел Узбекистана Амаяк Кобулов, осужденный к расстрелу и дожидавшийся казни:

«В 1942 году на обследование НКВД Узбекистана прибыл зам. наркома внутренних дел СССР Серов. Мы поехали с ним в Бухару. Он в присутствии сотрудников избил до крови арестованного узбека, хотя в этом никакой надобности не было, ибо этот узбек до избиения признался, как немцы его завербовали и перебросили через линию фронта для распространения провокационных, пораженческих слухов»118.