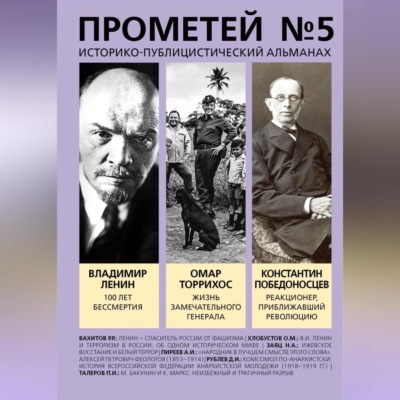

Loe raamatut: «Прометей № 5. Смерть Ленина», lehekülg 3

В вышедшей в феврале 1905 г. редакционной статье в № 7 «Вперед» Ленин писал, что социал-демократия России «боролась всегда не только против террора, но и против тех шатаний в сторону террора, которые обнаруживали не раз представители интеллигентского крыла нашей партии. Как раз поэтому спорила против террора и «старая» «Искра», когда она писала в № 48 «теперь же, когда демонстрации переходят в открытое сопротивление власти, наш старый терроризм перестает быть исключительно смелым приемом борьбы. Теперь героизм вышел на площадь; истинными героями нашего времени являются теперь те революционеры, которые идут во главе народной массы…» [Ленин В.И. ПСС, Т. 9, сс. 276–277].

Как видим, вопрос об отношении к политическому терроризму в России в начале ХХ века обсуждался весьма активно, причем далеко не большевики были его апологетами и пропагандистами.

В июле 1908 г. в «Пролетарии» [17] вновь критикуется эсеровская газета «Знамя труда» за «перепев на тысячу ладов призывов к террору, за неумное, неумелое, наивное приспособление к этому якобы новому, а на деле старому и очень старому и очень старому приему взглядов на революцию, на массовое движение, на значение партии вообще и т. д.» [Ленин В.И. ПСС, Т. 17, С. 140].

В 1910 г. в статье «Уроки революции» в качестве первого и основного урока революции 1905 года Ленин называет тот, что «никакая героическая борьба одиночек-террористов не могла подорвать царского самодержавия» [Ленин В.И. ПСС, Т. 19, с. 419].

В резолюции совещания ЦК РСДРП в 1913 г. отмечалось, что «партия социалистов-революционеров продолжает официально отстаивать террор, история которого в России совершенно оправдала социал-демократическую критику этого метода борьбы и закончилась крахом» [Ленин В.И. ПСС, Т. 2, с. 60].

В речи на съезде швейцарской Социал-демократической партии в ноябре 1916 г. Ленин вновь подчеркивал, что «опыт революции и контрреволюции в России подтвердил правильность более чем двадцатилетней борьбы нашей партии против террора как тактики» [Ленин В.И. ПСС, Т. 30, С. 183].

А в интервью корреспонденту шведской газеты «Фолькете дагблат политикен» 1 мая 1918 г. он вновь отмечал, что история русской революции показывает, что партия всегда прибегает к индивидуальному террору, если она не пользуется поддержкой масс» [Ленин В.И. ПСС, Т. 36, с. 482].

В мае 1920 г. в обращенной к делегатам II Конгресса Коминтерна книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» В.И. Ленин в числе уроков российской социал-демократии счел нужным особо подчеркнуть, что «в 1900–1903 годах, когда закладывались основы массовой партии… большевизм воспринял и продолжил борьбу с партией, всего более выражавшей тенденции мелкобуржуазной революционности, именно с партией «социалистов-революционеров», по трем главным пунктам. Во-первых, эта партия отрицавшая марксизм, упорно не хотела (вернее, пожалуй, будет сказать: не могла) понять необходимость строго объективного учета классовых сил и их взаимоотношения перед всяким политическим действием. Во-вторых, эта партия видела свою особую «революционность» или «левизну» в признании ею индивидуального террора, покушений, что мы, марксисты, решительно отвергали» [Ленин В.И. ПСС, Т. 41, сс. 15–16.].

Такой вывод, и такой урок для коммунистов делал признанный лидер российской социал-демократии.

Поскольку нередко и сегодня еще доводится слышать о том, что, якобы, коммунисты в последующие годы «героизировали» террористов-эсеров. Для опровержения подобных суждений и утверждений представляется достаточным обратиться к главному историко-идеологическому документу 1930–1950‑х годов – «Краткому курсу истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)».

В нем подчеркивалась ошибочность, бесполезность политического терроризма исторических предшественников социал-демократов: «Убийством отдельных лиц нельзя было свергнуть царское самодержавие, нельзя было уничтожить класс помещиков. На месте убитого царя появился другой – Александр III, при котором рабочим и крестьянам стало жить еще хуже. Избранный народниками путь борьбы с царизмом посредством отдельных политических убийств, посредством индивидуального террора был ошибочным и вредным для революции» (выделено мной. – О. Х.) [18].

На наш взгляд, в этих словах прослеживается сходство с антитеррористической аргументацией, ранее представленной в цитируемой работе Л.А. Тихомирова. Далее в «Кратком курсе истории ВКП(б)» вновь подчеркивалось, что «Ленин в ряде своих работ этого периода (конца XIX – начала XX века. – О. Х.), подвергал критике те средства политической борьбы народников, которыми пользовалась основная группа народников – народовольцы, а позднее – продолжатель народников – эсеры, в особенности тактику индивидуального террора. Ленин считал ее вредной для революционного движения, так как она подменивала борьбу масс борьбой одиночек-героев. Она означала неверие в народное революционное движение» [19].

В.И. Ленин среди делегатов III конгресса Коминтерна. 1921 г.

Предпринятый нами исторический экскурс показывает, что проблемы терроризма и борьбы с ним не только волновали, но и широко обсуждались в российском обществе еще в конце позапрошлого и в начале прошлого века. К сожалению, содержание этой дискуссии оказывается актуальным для нашей страны и сегодня. Вот почему анализ воззрений идеологов большевизма на место терроризма в общественной жизни страны не утратил своей злободневности и сегодня.

В статье «О «терроризме» и опять о наших партиях» [20] ее авторы обоснованно констатировали, что «с первых лет возникновения научного социализма он (В.И. Ленин – О. Х.), постоянно боролся против тактики личного террора (направленного против отдельных ненавистных представителей и слуг капитала), именно с разоблачения бесполезности и вредности проповедуемого народниками массового террора против царя и его слуг началась теоретическая борьба российских марксистов. Но, в тоже время, ставшая хрестоматийной фраза «Мы пойдем иным путем!», известная больше, чем теоретические работы Плеханова (и затем и самого Ленина) против терроризма народников, эсеров и анархистов, но она верно отражает отношение социал-демократов к индивидуальному террору».

Источники и примечания:

1. См. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях. / Автор-составитель О.В. Будницкий / Ростов-на-Дону. 1996, С. 16.

2. Гейфман А. Революционный террор в России. 1894–1917 гг. М., 1997, сс. 121–174. Рецензию на исследование Гейфман см.: Отечественная история. М., 1995, № 5, сс. 185–189.

3. Ульянов (Ленин) В.И. Полное собрание сочинений (ПСС) Т. 5 С. 11.

4. Гейфман А. Революционный террор в России. 1894–1917 гг. М., 1997, сс. 138–171.

5. Политическое просвещение. М., 2003, № 2 (14), С. 15.

6. См.: например, Спиридович А.И. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. 1886–1916. Издание второе, дополненное. Петроград, 1918, сс. 2–4.

7. Позицию Энгельса и Маркса по вопросу о терроре Х. Линке подытоживает следующим образом: – индивидуальный террор не разрушает государственную систему, но во всяком случае ведет к замене руководящих персон и таит в себе опасность, что атакуемый режим, оброняясь, станет еще более жестоким и репрессивным; – опыт показывает, что при применении террора убивают больше не причастных к нему лиц из числа того самого народа, за интересы которого якобы ведется борьба, чем действительно виновных в его угнетении; – террор не воодушевляет угнетенные массы, но делает их недееспособными и обостряет чувство бессилия и апатию. Подытоживая эти возражения, Х. Линке считает, что их можно привесвести к одному к одному общему знаменателю: индивидуальный терроризм, то есть террор против конкретных лиц, «больше чем преступление, это – политическая ошибка». – см.: Линке Х. Корни терроризма в России и Германии: общие черты и различия. // Проблемы терроризма. М., 1997, С. 138.

8. See: Wardlaw G. Political terrorism. Theory, tactics and counter-measures. Cambridge, 1989, p. 23.

9. Ленин / Ульянов / В.И. Полное собрание сочинений. 5‑е издание. Т. 2, с. 439. Далее по тексту статьи в квадратных скобках будут указываться соответствующие тома и страницы этого издания.

10. Цитируется по: История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях…, С. 18.

11. Здесь и далее цитируется по: Тихомиров Л.А. Критика демократии. Статьи из журнала «Русское обозрение» 1892–1897 гг. М., 1997, С. 27.

12. Там же, С. 27.

13. Там же, с. 36.

14. Искра, № 20, 1 мая 1902 г.

15. Цитируется по: История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях…, сс. 192–193.

16. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях…, сс. 198–199.

17. «Пролетарий» – в 1906–1909 гг. еженедельная нелегальная газета большевистской фракции РСДРП.

18. История ВКП(б). Краткий курс. М., 1938, С. 12. Учитывая, что данное издание является библиографическим раритетом, отметим также, что все указываемые нами положения присутствуют на тех же самых страницах репринтного воспроизведения «стабильного издания 30‑х – 40‑х годов «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1997.

19. Там же, С. 21.

20. Газета «Момент истины», № 1 (35), январь 1998 г.

Владимир Николаевич Литов (В.Н. Лизун),

доктор политических наук, профессор

Ленин, социализм и современная Россия

«Ленин и теперь живее всех живых. Наше знанье, сила и оружие».

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой становления и развития системы диктатуры пролетариата в СССР – основы советской государственности – в условиях форсированного строительства социализма, а также практического претворения в жизнь ленинского учения о государстве в противоречивой обстановке 1930–1950‑х гг. Особое внимание уделяется влиянию на указанные выше процессы «Сталинской» 1936 г. Конституции СССР.

Ключевые слова: Маркс, Ленин, социалистическое государство, Советская власть, социализм, Сталин, Конституция СССР 1936 г.

Сталин недаром назвал Маяковского лучшим поэтом того раннего советское времени, когда строился социализм. Приведенные выше его строки точно выражают то, что называется исторической истиной. Причем истиной, справедливость которой со временем становится все более очевидной. Недаром тираж его произведений занимает первые строчки в мире многие десятилетия, и эта закономерность будет сохраняться и впредь.

И вот интересная особенность. Нынешняя российская элита уже официально признает Сталина выдающимся деятелем, много сделавшим для страны. Хотя совсем недавно она же представляла его в виде кровавого деспота и тирана, уничтожившего десятки тысяч невиновных людей. А вот к Ленину ее позиция не смягчилась, Он по-прежнему кровавый диктатор, террорист и разрушитель Великой России, ненавидевший свою страну и заложивший атомную бомбу под ее территориальную целостность. Но ведь Сталин по сути реализовал разработанный Лениным план социалистических преобразований и был его самым верным и преданным учеником. «То я, а то Ленин», – сказал он, отказываясь от повышения тиража своих книг, когда ему предлагали сделать это, ссылаясь на огромные тиражи ленинских произведений. А ведь это говорилось в 1948 году, когда Сталин достиг апогея своего влияния и славы и мог издавать свои произведения любыми, даже самыми космическими тиражами. Спрашивается, в чем дело? А в том, что Ленина боятся больше Сталина, понимая, что учитель куда опасней ученика, даже самого талантливого и преданного своему делу.

О Ленине как общепризнанном вожде угнетенных масс, как главном архитекторе социалистического строительства и великом государственном деятеле написано много. Он весь в делах, как рыба в чешуе, как образно выразился по этому поводу Максим Горький. В данной статье речь пойдет о том, на что мало обращалось и обращается внимания. Даже в советский период засушившие до омертвелых догм живое марксистско-ленинское учение сусловские идеологи старались не касаться этой темы, всячески замалчивая ее. Речь идет о противоречиях, включая и антагонистические, внутри самого социализма, о враждебных новому строю силах и веяниях, которые могли привести к его крушению. Но впервые вопрос об этом поднял именно Ленин.

Даже сегодня, когда в России произошла буржуазная реставрация, нет ответа на вопрос, почему не удержался по-настоящему справедливый социально-политический строй, о котором лучшие умы человечества мечтали в течение всего периода его существования. Сколько теорий, концепций, разного рода идеологических и конспирологических схем выдвинуто и продолжает выдвигаться. А глубже и точнее всех причины развала социалистического государства и неизбежной капиталистической реставрации на его развалинах определил именно Ленин. Приведем сначала прямые выдержки из его основных программных произведений, относящихся к этой теме.

«Будет диктатура пролетариата. Потом будет бесклассовое общество. Маркс и Энгельс беспощадно боролись с людьми, которые забывали о различии классов, говорили о производителях, о народе или о трудящихся вообще». Сама же диктатура пролетариата состоит в том, что «только определенный класс, именно фабрично-заводские промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение ига капитала… в деле создания нового социалистического, общественного строя, во всей борьбе за уничтожение классов». Отстаивая свои цели, рабочий класс выражает одновременно интересы подавляющего большинства трудящихся, всего общества, включая крестьянство и интеллигенцию, и поэтому «…с точки зрения основных идей марксизма интересы общественного развития выше интересов пролетариата».

Что касается своего осинового направления, то диктатура пролетариата есть «упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и административная, против сил и традиций старого общества. Сила привычки миллионов и десятков миллионов – самая страшная сила. Без партии, железной и закаленной, пользующейся доверием всего честного в данном классе, без партии, умеющей следить за настроениями масс и влиять на него ВЕСТИ успешно такую борьбу невозможно». Невозможно потому, что враждебные социалистической идеологии социальные группы и слои как в стране, так и за рубежом, их влияния и настроения «окружают пролетариат со всех сторон мелкобуржуазной стихией, пропитывают его ею, развращают его ею, вызывают постоянно внутри пролетариата рецидивы мелкобуржуазной бесхарактерности, раздробленности, индивидуализма, перехода от увлечения к унынию». «…труп буржуазного общества … нельзя заколотить в гроб и зарыть в землю. Убитый капитализм гниет, разлагается среди нас, заражая воздух миазмами, отравляя нашу жизнь, хватая новое, свежее, молодое, живое, тысячами нитей и связей старого, гнилого, мертвого».

Борьба со всем этим и особенно «навыками и привычками частнособственническими, насквозь пронизывающими толщу масс», является продолжением в новой форме «старой» классовой борьбы, поскольку представляет собой войну против хранителей традиций капитализма, в число которых входят «худшие враги социализма и народа – партийно-государственные бюрократы» и даже те отнюдь не малочисленные рабочие, которые «продолжают смотреть на Советское государство по-прежнему: дать «ему» работы поменьше и похуже, содрать с «него» денег побольше». Борьба с «силами и традициями старого общества», классовая по своей сути, будет по мере строительства коммунистического общества все более смещаться в сферу психологии и нравственности, в тонкую и сложную область человеческой души, переделать и перевоспитать которую в коммунистическом духе во много раз сложнее и труднее, чем одолеть капитализм в военном, политическом и даже экономической отношении. «Наша задача – побороть все сопротивление капитализма, не только военное и политическое, но и идейное, самое глубокое и самое мощное».

Суммируем сказанное Лениным в тезисном виде для удобства последующего сопоставления с реальностями социалистического развития в разные периоды развития нашей страны:

– строительство бесклассового общества можно осуществить лишь путем диктатуры рабочего класса, политическим авангардом которого является Коммунистическая партия; всякие разговоры о «народе», трудящихся вообще – вредная иллюзия, не имеющая ничего общего с ленинизмом,

– самая опасная и самая страшная преграда на пути строительства коммунизма – «силы и традиции старого, эксплуататорского общества», в особенности бюрократизм, индивидуализм, частнособственнические навыки и другие веяния мелкобуржуазной стихии, захватывающей как рабочий класс, так и его партию, включая руководящих деятелей самого высокого ранга,

– борьба с «силами и традициями старого общества» является по своей сути продолжением «старой классовой борьбы в новой форме»,

– эта борьба по мере строительства коммунистического общества обостряется, охватывая самые сложные и трудно переделываемые сферы общественной жизни – сознание, психологию, поведение людей, – перенося центр тяжести противоборства двух общественно-политических систем на его главный и решающий участок – формирование нового человека.

В хрущевско-брежневские времена марксистско-ленинское учение омертвили настолько, что прилежно изучавшие его студенты и слушатели партийных курсов упали бы в обморок, услышав, что победивший в Советском Союзе социализм мог рухнуть не из-за внешней империалистической агрессии, а по внутренним причинам. Как и в любом другом общественном организме, в нем назревали противоречия и конфликты, шла борьба различных политических и идеологических течений, которая вполне могла разрушить его изнутри. Еще К. Маркс предвидел это и в своей известной работе «18 брюмера Луи Бонапарта» прямо писал, что первая попытка социалистической революции даже в случае ее успеха может закончиться неудачей в силу того, что старое, капиталистическое начнет возрождаться и возродится в рамках новых форм. И лишь когда человечество убедится, что нет другого пути к его развитию, да и выживанию, кроме как путь социализма, тогда, по словам Маркса, создастся «положение, отрезывающее всякий путь к отступлению, пока сама жизнь не заявит властно: «Hiс Rhodus, hiс salta! Здесь Родос, здесь прыгай!»

Типовая скульптурная группа «В.И. Ленин и И.В. Сталин в Горках» по мотивам одноименной фотографии 1922 г. Являлась одной из самых массово тиражируемых в Советском Союзе.

Авторы эталона: скульпторы Ю.И. Белостоцкий, Г.И. Пивоваров и Э.М. Фридман,1939 г.

Маркс был гениальным теоретиком, и сила его теории как раз и состояла в том, что она была связана с реальной жизнью. Логика его подхода была очевидна. Человечество существует многие тысячи, если не десятки тысяч лет. И весь этот период можно назвать его предысторией, поскольку его развитие шло стихийно, по непознанным законам природы, как это идет, например, в том же животном мире. Социализм впервые делает это развитие осознанным, планомерным и регулируемым, причем не в интересах ничтожного меньшинства, а подавляющего большинства. Понятно, что такая кардинальная ломка не может произойти в одночасье, она будет идти долго, болезненно и противоречиво, с периодическим возвратом к старому и даже откатом назад. Для Маркса это было также очевидно, как и неизбежность краха капиталистической системы, как и переход к первой стадии коммунистического общества – социализму, который один только способен решить многочисленные проблемы, стоящие перед человечеством.

Ленин, конечно же, был знаком с этим гениальным теоретическим предвидением, но не просто воспроизвел его, а пошел дальше, дав четкое определение диктатуры пролетариата как главного средства построения нового общества, и указал на основные опасности, которые подстерегают его.

Начать с того, что Ленин, как видно из приведенных выше высказываний, считал диктатуру пролетариата или, что по сути одно и то же, руководящую роль рабочего класса обязательным условием социалистического строительства вплоть до построения коммунизма. Утрату классового подхода, всякую «общенародность» и «общенациональность» расценивал как отход от марксизма, уклон в сторону мелкобуржуазной идеологии, враждебной по своей сути социалистическому обществу. К сожалению, Сталин, самый верный и талантливый ученик Ленина, допустил здесь серьезный просчет, который уже после его смерти способствовал ослаблению, а затем и созданию необходимых предпосылок для разрушения социализма. Очевидные успехи социализма в 30‑е годы, массовый энтузиазм рабочего класса и крестьянства создал впечатление непоколебимой прочности нового общественного строя и невозможности подрыва его изнутри. Тогдашнее руководство во главе со Сталиным отошло от принципа сохранения диктатуры пролетариата или руководящей роли рабочего класса вплоть до фазы уже коммунистического строительства, которого придерживался Ленин. Будучи человеком крайне эмоциональным и впечатлительным, в теории и в политике он не поддавался своим чувствам и эмоциям, а подходил ко всему со строго реалистических научных позиций. Выше уже было приведено его высказывание о недопустимости «общенародности» в оценке общественных явлений и в практической политике.

Но, к сожалению, такая «общенародность» послужила стимулом и основанием для разработки и принятия советской Конституции 1936 года, многие статьи которой, кстати, писались Н. Бухариным, который, по мнению Ленина, никогда не понимал марксистской диалектики, что и отражалось на его теоретической деятельности. Сталин в отличие от Бухарина такой диалектикой владел, но, тем не менее, отошел от строго научного учета объективной реальности в Конституции 1936 года. Она фактически была «общенародной», снимала все социальные барьеры и ограничения не только для остатков эксплуататорских классов, так называемых «лишенцев», но и трудового крестьянства и интеллигенции, что было просто необходимо для сохранения руководящей роли рабочего класса. Только он являлся и является надежной опорой социалистической идеологии и потому нуждался в конституционном закреплении своей роли как гегемона социалистического строительства.

Сталин, правда, был выдающимся и чрезвычайно эффективным политиком, до конца своих дней сохранявшим верность коммунистическим убеждениям. В своих практических действиях он исправлял допущенный теоретический и идеологический просчет. Но его политические преемники, которые такой убежденностью, да и деловыми качествами не обладали, стали уже открыто отходить от ленинских положений. Сначала под напором возрождающейся мелкобуржуазной, а затем уже и открыто буржуазной, как в годы горбачёвской перестройки, идеологии. Именно «общенародность», от которой предостерегал Ленин, и стала главной пробоиной в мощном, казалось бы, корабле социализма, которая, постепенно расширяясь вместе с другими «отверстиями» и «щелями», и привела к его затоплению. Сначала Хрущев со своей провалившейся авантюрной программой строительства коммунизм, затем Брежнев со своим «зрелым» социализмом – все это основывалось на отходе от классового подхода и мелкобуржуазной «общенародности». Ее активно пропагандировали ильичевы, федосеевы и другие сусловские идеологи. Им на смену пришли арбатовы, бурлацкие, бовины и другие брежневские социал-демократы, ставшие предтечей горбачевско-яковлевских перестройщиков, которые открыто взяли курс на реставрацию капитализма.

В отличие от всей этой социал-демократической братии Сталин куда больше был связан с реальной жизнью, корректируя на практике допущенный в теории и идеологии просчет. В частности, он отказался от намерения провести выборы с участием альтернативных кандидатов, что прямо вытекало из «общенародной» Конституции 1936 года. Была проведена чистка и укрепление партийно-государственного аппарата в «пролетарском духе», которая также противоречила «общенародности». Хрущев и его сторонники, тяготевшие к этой «общенародности», представили все это в виде массовых политических репрессий, тем более что в ходе этой чистки допускались подчас трагические кадровые перегибы и ошибки.

Сильно ослабило социалистическое государство, его сохранявшийся вплоть до смерти Сталина «пролетарский» характер и гибель 4‑х с половиной миллионов коммунистов в годы Великой Отечественной войны. Коммунистов настоящих, а не липовых, которые преобладали в партии в хрущевско-брежневский период. Восполнить потери можно было за счет притока новых членов партии преимущественно именно из работников производственной сферы. Это обеспечивалось бы пролетарской направленностью кадровой политики, непосредственно связанной с такой же классовой направленностью советской Конституции. Но она была уже «общенародной» и способствовала постепенному «разбавлению» партии «средними» слоями, то есть служащими и интеллигенцией, которые уже в конце 60‑х годов составляли в ней большинство. А это и стало как раз социальной основой усиливавшегося напора мелкобуржуазной стихии, «сил и традиций старого» общества, по словам Ленина, которые входили в «толщу масс», захватывая постепенно и руководящие слои советского общества.

Другая серьезная опасность для социализма по Ленину состояла в обострении классовой борьбы, принимавшей в новых условиях новые формы. Сталин правильно отмечал закономерность обострения этой борьбы по мере строительства социализма. Но он связывал ее с отчаянным сопротивлением остатков эксплуататорских классов, их сторонников и идеологов, хватающихся за любое средство, чтобы только «напакостить» социалистическому государству. Ленин оценивал эту проблему гораздо глубже и видел дальше, считая, что главная опасность исходит не от этих остатков, а от «сил и традиций старого общества», то есть пережитков частнособственнической, индивидуалистической психологии внутри самого победившего класса, и даже партийных и советских руководителей, подвергшихся ее влиянию. Таких руководителей он беспощадно вычищал из партии, снимал с руководящих постов, не позволяя им занять ключевые должности в партийно-государственном аппарате. Исторической заслугой Сталина было то, что он продолжал делать это в гораздо больших масштабах, учитывая огромный размах социалистического строительства. Не империалистическая агрессия, не враждебные внешние силы и даже не затаившиеся остатки свергнутых классов, а именно эти мелкобуржуазные перерожденцы и несут основную ответственность за развал Советского Союза и крушение социализма. Воспользовавшись ослаблением борьбы с ними в хрущевско-брежневский период, они постепенно пробирались на ключевые посты и стали задавать тон в партийной политике. Хотя субъективно и считали себя, а кое-кто и считает до сих пор приверженцами социализма, что только увеличивает их опасность для него. Как скрытые симптомы болезни создают куда более серьезную угрозу для здоровья, чем открытые. Тем более, когда заболевший искренне считает себя здоровым, а эти симптомы, когда они уже начинают проявляться открыто, кажутся ему мелкими и вполне преодолимыми без какого-либо лечения.

Более 70 процентов партийных и советских руководителей общесоюзного уровня советского периода происходили из рабоче-крестьянской среды. Но это не гарантировало им иммунитета от буржуазно-обывательского перерождения, которое и стало главной причиной развала социалистического государства. Сталин, который придерживался ленинского подхода к борьбе с таким перерождением, дал на редкость точную характеристику подобного рода руководителей. Он постоянно пытался, правда, не всегда успешно убирать их со своих высоких постов с помощью внутрипартийной демократии, то есть голосованием рядовых коммунистов. По его словам, сказанным еще на 15‑ом партийном съезде в 1927 году, такие партийные деятели желают «…плыть по течению, плавно и спокойно, без перспектив, без заглядывания в будущее, так, чтобы кругом чувствовалось праздничное и торжественное настроение, чтобы каждый день были у нас торжественные заседания, да чтобы везде были аплодисменты, и чтобы каждый из нас попадал по очереди в почётные члены всяких президиумов. Вот это безудержное желание видеть везде праздничное настроение, эта тяга к декорациям, ко всяким юбилеям, нужным и ненужным, это желание плыть, покуда плывётся… всё это и составляет… основу наших недочётов в нашем партийном быту. Гребут честно, не покладая рук, плывут плавно, отдаваясь течению, а куда их несёт, не только не знают, но даже не хотят знать. Работа без перспектив, работа без руля и без ветрил – вот к чему приводит желание плыть обязательно по течению. А результаты? Результаты ясные: сначала они обкладываются плесенью, потом они становятся серенькими, потом их засасывает тина обывательщины, а потом они превращаются в заурядных обывателей. Это и есть путь действительного перерождения».

Вот она, убийственно точная характеристика Брежнева, Суслова, Кириленко, Громыко и других видных деятелей послесталинского руководства. Одно время они «гребли честно», «не покладая рук», «гребли плавно», неплохо поработав на становление и развитие социалистического общества. Но затем стали «обкладываться плесенью», становиться серенькими и превращаться в заурядных обывателей. Им давно надо было уходить, но они все медлили и тянули. Именно эти «переродившиеся» и к тому же на глазах дряхлевшие деятели расчистили дорогу к власти бездарному управленцу и недоумку Горбачеву с его уже не скрывавшимися мелкобуржуазными убеждениями. Новоявленный «перестройщик» уже открыто гробил социализм, создавая почву для капиталистической реставрации.

В послесталинском Советском Союзе процесс этот приобрел парадоксальные формы. Коммунистическую партию возглавляли люди с чуждыми ее идеологии и политической линии убеждениями. Н.С. Хрущев был мелкобуржуазным авантюристом, склонным к троцкистским методам руководства, М.С. Горбачев – карьерным приспособленцем мелкобуржуазного, социал-демократического толка. И тот, и другой происходили, как говорится, из трудовых низов, что не помешало этим деятелям в своей политике прямо или косвенно создавать предпосылки для буржуазной реставрации, игнорируя при этом интересы простых людей. Ну разве не прав был Ленин, когда называл таких перерожденцев с партийными билетами и на высоких постах «худшими врагами» социализма и советского строя?

Принято считать, что краеугольное положение большевизма «Кадры решают все» выдвинул Сталин. На самом деле его обосновал Ленин, когда в своих последних статьях много раз подчеркивал, что у большевиков, пришедших к власти, было все для успешного строительства социалистического общества. И это в условиях отсталой страны с полуразрушенной в результате мировой и гражданской войн экономикой, в условиях, когда сам Ленин сравнивал страну со «смертельно избитым человеком». Но и в таких условиях все зависело, как он совершенно обоснованно считал, от того, какой класс и какая партия стояли у государственного руля. То есть все решали руководящие кадры, которые могли возродить или, наоборот, добить до конца страну. Которые могли обеспечить его быстрое развитие в интересах широких слоев народа или наоборот заблокировать его, ориентируясь только на узкий слой привилегированной элиты. Сталин в свойственной ему афористичной форме выразил это в кратком и четком лозунге. Кстати, его фактически повторил китайский лидер Дэн Сяопин, политика которого и поставила его страну на рельсы бурного промышленного и научно-технологического развития: «Какие руководители у руля в стране, так она и будет развиваться». Примерно так он высказался в одном из своих последних интервью. Бесспорная, очевидная для любого трезвомыслящего человека истина. Вполне применимая, кстати, и к сегодняшней буржуазной России