Loe raamatut: «MUSIK-KONZEPTE Sonderband - György Kurtág»

Ulrich Tadday (Hrsg.)

MUSIK-KONZEPTE Sonderband XI/2020

György Kurtág

MUSIK-KONZEPTE

Die Reihe über Komponisten

Herausgegeben von Ulrich Tadday

Sonderband

György Kurtág

Herausgegeben von Ulrich Tadday

November 2020

Wissenschaftlicher Beirat:

Ludger Engels (Berlin, Regisseur)

Detlev Glanert (Berlin, Komponist)

Jörn Peter Hiekel (HfM Dresden/ZHdK Zürich)

Birgit Lodes (Universität Wien)

Laurenz Lütteken (Universität Zürich)

Georg Mohr (Universität Bremen)

Wolfgang Rathert (Universität München)

Print ISBN 978-3-86916-878-4

E-ISBN 978-3-86916-880-7

Der Abdruck der Notenbeispiele bzw. Abbildungen erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Paul Sacher Stiftung, Basel und von Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.

Umschlaggestaltung: Victor Gegiu

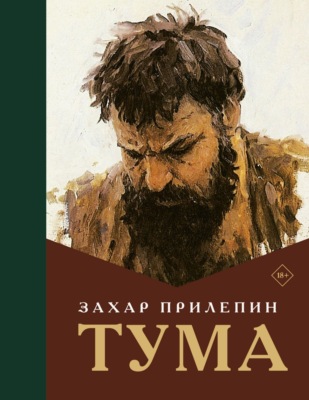

Umschlagabbildung: György Kurtág 1992, Foto: Sibylle Ehrismann. Paul Sacher Stiftung, Basel, Sammlung György Kurtág

Die Hefte 1–122 und die Sonderbände dieses Zeitraums wurden von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn herausgegeben.

E-Book-Umsetzung: Datagroup int. SRL, Timisoara

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© edition text + kritik im Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG, München 2020

Levelingstraße 6a, 81673 München

Inhalt

Vorwort

I György Kurtágs Werk

JÖRN PETER HIEKEL Erfahrungshorizonte, Spuren und der Ausdruck einer »wahren ästhetischen Freiheit« Überlegungen zur nicht-puristischen Ästhetik von György Kurtág

ANNA DALOS Von Darmstadt angezogen György Kurtág und die musikalische Avantgarde um 1959

LUKAS HASELBÖCK »… le tout petit macabre« Ligeti-Spuren in der Musik György Kurtágs

TOBIAS BLEEK »… dem Notenbild glauben …«? Überlegungen zu György Kurtágs Notation

JÁNOS BALI Spiele? Über die Serien Spiele sowie Zeichen, Spiele und Botschaften von György Kurtág

TOM ROJO POLLER Zwischen Aneignung und Zueignung Zu einigen Aspekten von György Kurtágs Beckett-Vertonungen

ROLAND MOSER SCHRITTE. ENDEN. On voyait le fond. Si blanc. Si net. Zu Fin de partie, scènes et monologues, opéra en un acte von György Kurtág, nach Samuel Becketts Theaterstück Fin de partie (1957)

II György Kurtágs Kafka-Fragmente (1985–87) und ihre Traditionen

SIMONE HOHMAIER György Kurtágs Kafka-Fragmente im Kontext der Vokalwerke Über den Nutzen der Analyse für die Interpretation

WILLIAM KINDERMAN Zum Kompositionsprozess der Kafka-Fragmente op. 24

MARTIN ZENCK Versuch über die Geste in György Kurtágs Kafka-Fragmenten Dem Freund und Kafka-Forscher Gerhard Neumann zum Gedächtnis

CHRISTIAN UTZ Kontinua aus Diskontinuitäten Dimensionen der performativen Form in Interpretationen von György Kurtágs Kafka-Fragmenten

MAJID MOTAVASSELI »Ein Kaleidoskop im klassischen Rahmen« Zum Zyklusproblem in György Kurtágs Kafka-Fragmenten

THOMAS GLASER »(…) aus mehr oder weniger zerklüfteten Bruchstücken große, weitläufige musikalische Formgebilde (…) bauen.« Klanglich-aufführungspraktische Gestaltung makroformaler Zusammenhänge in Tonaufnahmen von György Kurtágs Kafka-Fragmenten für Sopran und Violine op. 24

CECILIA OINAS György Kurtágs Erbe in Tonaufnahmen hören Eine Untersuchung der fünf veröffentlichten Aufnahmen der Kafka-Fragmente

Abstracts

Bibliografische Hinweise

Zeittafel

Autorinnen und Autoren

Vorwort

György Kurtág zählt zweifelsohne zu den bedeutendsten lebenden Komponisten weltweit. Man könnte vielleicht sogar so weit gehen und sagen, dass sich durch Kurtágs Kompositionen die Tendenzen unseres Zeitalters besichtigen lassen. Angesichts des überwältigenden Werks, das Kurtág geschaffen hat, erschiene es deshalb vermessen, sein Lebenswerk innerhalb eines einzigen Buches in Gänze würdigen zu wollen. Gleichwohl stellen sich die Autoren des Sonderbandes dem Anspruch, zentrale Aspekte seines Werks im Kontext der europäischen Musik nach 1945 zu thematisieren.

Der Sonderband betrachtet das Schaffen des Komponisten aus zwei Blickwinkeln heraus, aus einem allgemeinen und einem besonderen Blickwinkel oder – wenn man so will – von innen und von außen bzw. von Nahem und aus der Ferne.

In der ersten Abteilung des Bandes sind zunächst die Aufsätze all derjenigen Autoren versammelt, die sich Kurtágs Werk in allgemeiner Hinsicht annehmen: Jörn Peter Hiekel, Anna Dalos, Lukas Haselböck, Tobias Bleek, János Bali, Tom Rojo Poller und Roland Moser spannen einen breiten Bogen zur musikhistorischen und -ästhetischen Standortbestimmung des Komponisten in seiner Zeit. In der zweiten Abteilung des Bandes geht es dann mehr exemplarisch um ein konkretes Werk, und zwar um Kurtágs größten Vokalzyklus, d. h. um die Kafka-Fragmente op. 24 für Sopran und Violine (1985–87) und um ihre Interpretationen. Hier kommen Simone Hohmaier, William Kinderman, Martin Zenck, Christian Utz, Majid Motavasseli, Thomas Glaser und Cecilia Oinas zu Wort.

Zu danken habe ich vor allem allen am Sonderband beteiligten Autoren, darunter in ganz besonderem Maße Christian Utz, der mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat und 2019 im Rahmen des Forschungsprojekts »Performing, Experiencing and Theorizing Augmented Listening (PETAL)« gemeinsam mit Thomas Glaser und Majid Motavasseli den durch den österreichischen Wissenschaftsfonds FWF geförderten Workshop »Interpretation und Analyse: György Kurtágs Kafka-Fragmente für Sopran und Violine op. 24 (1985–87)« an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz veranstaltet hat, dem die Aufsätze der zweiten Abteilung dieses »Musik-Konzepte«-Sonderbandes ihre Entstehung verdanken. Danken möchte ich auch László Stachó, der den Beitrag von János Bali vermittelt hat, und Dank gebührt Péter Halász, UMP Editio Musica Budapest, Verlag der meisten Werke Kurtágs, nicht zuletzt Heidy Zimmermann, Paul Sacher Stiftung, Basel, für die überaus freundliche Bereitstellung der im Sonderband gezeigten Abbildungen.

Ulrich Tadday

I György Kurtágs Werk

JÖRN PETER HIEKEL

Erfahrungshorizonte, Spuren und der Ausdruck einer »wahren ästhetischen Freiheit«

Überlegungen zur nicht-puristischen Ästhetik von György Kurtág

Für die Beschäftigung mit der neueren Musikgeschichte sollte es heute selbstverständlich sein, das fruchtbare Nebeneinander verschiedenster wichtiger kompositorischer Ansätze und Kristallisationspunkte hinreichend zu berücksichtigen. Dazu gehört die Überwindung geschichtsphilosophisch grundierter Narrative, die den musikwissenschaftlichen Diskurs lange Zeit dominierten und den Blick auf viele wichtige Persönlichkeiten und Phänomene verstellten. Bei der Vermittlung der Musik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die früher viel zu sehr auf eine vermeintlich einfache Dichotomie zwischen Fortschritt und Restauration und dabei zwischen den vermeintlichen »Lagern« der Zweiten Wiener Schule sowie des Neoklassizismus reduziert wurde, ist die Fragwürdigkeit eindeutiger Epochen- und fester Stilbegriffe sowie linearer Musikgeschichts-Beschreibungen inzwischen wohl weithin erkannt worden. Längst zeichnet sich ab, dass die Wege, Konzepte und Ideen von Komponisten wie Alban Berg, Claude Debussy, Béla Bartók, Arnold Schönberg, Igor Strawinsky oder Anton Webern – um nur einige wenige prägende Persönlichkeiten zu nennen – sich überschneiden und sich gerade aus den Überschneidungen auf sehr unterschiedliche Weise produktive Konsequenzen ziehen lassen. Doch im Felde der Musik der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts besitzt das besonders im Musikjournalismus gängige (aber auch von manchen Komponisten forcierte) Hantieren mit griffigen Formeln, Labeln und Gegensätzen immer noch erhebliche Resonanz. Dabei ist es einer offenen vorurteilsfreien Kunstwahrnehmung kaum dienlich und wird immer wieder von fahrlässigen musikgeschichtlichen Simplifizierungen getragen.

Solche grundsätzlichen Überlegungen tangieren, in besonderem Maße den Blick auf György Kurtág. Ist doch seine Musik, obwohl sie stets auch etwas klar Fokussiertes hat und man vielleicht sogar von einem »Kurtág-Stil« sprechen könnte, von vielen kompositorischen Ansätzen und Ideen beeinflusst, die auf den ersten Blick durchaus widersprüchlich sind. Zwar war die erst in den 1980er Jahren erfolgte wirkliche Entdeckung des 1926 geborenen Komponisten im internationalen Konzert- und Festival-Betrieb beflügelt von der Aura des Außenseiterhaften, Andersartigen (die man damals oft mit seiner Herkunft aus einem sich weithin abschottenden Land in Zusammenhang zu bringen suchte). Doch würde man seiner Musik, begibt man sich auf die Suche nach ihrer Originalität, kaum gerecht werden, wollte man sie ausschließlich anhand ihrer Abweichungen von Ideen anderer Musik zu beschreiben versuchen oder würde man das oft herausgestellte gewiss wichtige Intuitive darin überbetonen und als Hang zum Unreflektierten missverstehen. Man kann, um zunächst nur wenige Vergleichsmöglichkeiten zu nennen, das Schaffen von Altersgenossen wie Karlheinz Stockhausen, György Ligeti und Luigi Nono ebenso zu den substanziellen Impulsen von Kurtágs Komponieren rechnen wie das der zuvor genannten Komponisten, aber auch etwa jenes von Gustav Mahler, Ludwig van Beethoven oder Robert Schumann. Bereits die ästhetische Vielfalt dieses breiten Spektrums von Impulsgebern deutet auf eine wichtige Einsicht, die all jenen, die gern mit ästhetischen Lagerbildungen hantieren (und die womöglich sogar auf einer vom Kalten Krieg hervorgerufenen ästhetischen Dichotomie zwischen einem »östlichen« und einem »westlichen« Segment der europäischen Neuen Musik beharren), suspekt sein dürfte: Kurtágs Komponieren ist ein geradezu mustergültiger Kristallisationspunkt für ein in fast jeder Hinsicht – also z. B. historisch, ästhetisch und geografisch – grenzüberschreitendendes Agieren innerhalb des gesamten Erfahrungsraums der europäischen Kunstmusik der Moderne.

Diese Einsicht bildet den Kern der nachfolgenden Überlegungen. In einer Art Streifzug, der auch fruchtbare Paradoxien kenntlich zu machen sucht, geht es darum, verschiedene signifikante Querbezüge zu einzelnen anderen kompositorischen Ansätzen wenigstens schlaglichtartig zu präzisieren. Charakteristische Kontexte, Ideen und Konstellationen in Kurtágs Komponieren sowie einige grundlegende Merkmale und Kristallisations- und Bezugspunkte von dessen Ästhetik sollen skizziert werden, nicht mit Blick auf alle Schaffensbereiche, aber zumindest auf einzelne exemplarische Kammermusik- und Vokalwerke sowie das einzige Musiktheaterwerk.

I Emphatische Kammermusik, radikale Innerlichkeit

Ohne allzu sehr über den Kern von Kurtágs Lebenskrise zu spekulieren, die in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre in seinen radikalen künstlerischen Neubeginn mündete, sollte man eines nicht außer Acht lassen: Getragen wurde dieser Neubeginn nicht zuletzt von einer Suche nach Freiheit, die sowohl weltbezogene wie ästhetische Motive aufweist. Hatte sie doch einerseits mit den Limitierungen im sozialistischen Ungarn zu tun, aber andererseits mit der Überzeugung, dass die in Westeuropa nahezu selbstverständlich gewordenen Auflösungen mancher einengenden Prägungen und Hierarchien des klassischen Komponierens ihm substanzielle neue Möglichkeiten des künstlerischen Gestaltens offerierten und seine Fantasie enorm stimulierten. Zwischen seinem ersten nach dieser Krise komponierten Werk, dem von ihm demonstrativ als »Opus 1« rubrizierten Streichquartett von 1959, und manchen zuvor entstandenen Arbeiten liegt dementsprechend eine große ästhetische Distanz. Erst von diesem Werk an partizipierte der Komponist – wie er in Worten, aber vor allem in seinen Werken zu verstehen gab – an jener schon seit Beethovens Zeiten prägenden Grundidee der musikalischen Moderne, die im höchst variablen Spiel mit unterschiedlichsten Traditions- und Sinnmomenten besteht.

»Wenn mich auch nur einige verstehen, so bin ich zufrieden«,1 lautet eine von Gedanken Immanuel Kants und Friedrich Schillers inspirierte charakteristische Äußerung Beethovens aus der Zeit seiner eigenen ersten Streichquartette. Diese sei hier deshalb ins Spiel gebracht, weil gerade Beethoven mit seinem emphatischen Begriff von Kammermusik, also seinem Zutrauen in die Potenziale des kompositorischen und interpretatorischen Umgangs mit ihr, zu einem der expliziten wie impliziten Referenzpunkte für Kurtágs Komponieren wurde. Ins Blickfeld gerät hier jener für die europäische Musik nach Beethoven so wesentliche Anspruch, musikalische Form- und Strukturgestaltungen dergestalt als Verknüpfung von Intuitivem, Diskursivem und Unerwartetem anzulegen, dass der Prozess der Erkenntnis und des Erlebens dieser Gestaltungen entscheidend wird – jenseits von bloßer Unterhaltung, Entspannung oder gar funktionalen Bindungen. Gerade in diesem Kontext, so sei behauptet, besitzt bis heute Schillers einschlägiger Gedanke, »nur von der Form ist wahre ästhetische Freyheit zu erwarten«2, große Relevanz. Dieses Kunstverständnis, getragen von der Vorstellung, ein anspruchsvolles ästhetisches Vergnügen zu bereiten (wiederum im Sinne Schillers verstanden, also im Rekurs auch auf das Nichteingängige), dürfte das für Kurtág und seine Musik Zentrale sein. Es schließt gerade in seinem Falle einerseits die Option des Spielerischen ein, aber andererseits durchaus auch die Möglichkeit, mit pathetischen oder – wie zu präzisieren sein wird – mit existenziellen Momenten aufzuwarten. Mit beiden Seiten war Kurtág offenbar mit bemerkenswerter Selbstverständlichkeit bereits früh konfrontiert, begegnete er doch schon in seiner Kindheit den großen Klaviersonaten Beethovens, u. a. auch jenem Pathetique genannten Werk, das die Idee des Pathetischen in einem modernen Sinne neu entfaltet.3 In seiner eigenen, seit seinem Op. 1 entstandenen Musik und deren enorm abwechslungsreichen und pointierten Formen ist eine Resonanz dieses Erfahrungshorizonts unüberhörbar. Durch Kurtágs Werke wird, so sei behauptet, in immer wieder neuen Konstellationen eine Idee von Freiheit verkörpert, die auf einen Ausdruck von Spannung zwischen Kohärenzbildungen einerseits und deren Außerkraftsetzung andererseits verweist. Diese Spannung kann zwar ebenfalls als Grundprinzip der Moderne bezeichnet werden (im Werk nicht nur Beethovens, sondern auch der meisten anderen zuvor genannten Komponisten kommt sie in gewisser Weise zum Tragen). Doch lässt sich die These aufstellen, dass Kurtág wie kaum ein anderer namhafter Komponist seiner Generation gerade solche Ansprüche von Kammermusik in ganz eindringlicher und durchaus spezifischer Weise zum Kern seiner Ästhetik erhoben hat. Seine Ästhetik ist, anknüpfend an Beethoven und etliche andere Komponisten, auch von einer Art Verantwortung für die eigene Zeit durchdrungen, und in der Verknüpfung beider Seiten liegt ein Schlüssel zum Verständnis eines erheblichen Teils seines Schaffens. Diesem auf emphatische Kammermusik-Konstellationen zielenden Kern sind im Falle Kurtágs ähnlich wie bei dem neun Jahre jüngeren Helmut Lachenmann4 selbst die relativ wenigen größer besetzten Werke – bis hin zum einzigen Musiktheaterwerk – verpflichtet. Gibt es in ihnen doch immer wieder Dialoge zwischen kammermusikalischen oder gar intimen und von ihnen abweichenden, stärker »öffentlichen« Situationen bzw. Gesten.5 Dem Streichquartett-Erstling folgten später mehrere andere Werke für diese besonders anspruchsvolle, zu größter Konsistenz geradezu animierenden Besetzung. Und sie alle – wie auch andere Teile seines sonstigen Schaffens – sind weithin von dem schon für Beethoven prägenden Bewusstsein getragen, keiner großen repräsentativen Öffentlichkeit dienen zu müssen, sondern ein größeres Maß an Intensität und Eigenwilligkeit erzielen zu können. Dies prägt durch und durch ihren Grundhabitus.

Es liegt nahe, an diesem Punkte auch einen Seitenblick auf Beethovens Altersgenossen (und in mancher Hinsicht auch Geistesverwandten) Friedrich Hölderlin zu werfen, auf dessen Gedichte Kurtág später in seinen Kompositionen Friedrich Hölderlin: An … (Ein Fragment) (1988/89) sowie Hölderlin-Gesänge (1993–97) rekurrierte. Er partizipiert auch mit diesen Stücken an einer Traditionslinie innerhalb der Neuen Musik. Deren Kern besteht darin, das Denken und die Dichtung Hölderlins als Kristallisationspunkt einer Dialektik zwischen Innerlichkeit und Öffentlichkeit aufzufassen.6 Die »innerliche« Seite zumindest einiger Werke ist als das zu charakterisieren, was sie wohl auch in Kurtágs 1. Streichquartett – und fortan in so vielen anderen Werken von ihm – ist: als Rückzug in einen geschützten, nicht von zu großen Verständlichkeits-Erwartungen limitierten Gestaltungs- bzw. Erfahrungsraum, als Ort der Reflexion unterschiedlichster Ausdrucks-, aber auch Aussage-Momente (die durchaus auch emphatische und sogar politische oder religiöse Momente umfassen können). Damit verbunden ist die Hoffnung, mit einem offenen Publikum rechnen zu können, das Musik nicht bloß konsumiert, sondern über sie spielend oder hörend zu reflektieren sucht (auch dies ist ein deutliches Anknüpfen an die seit der Beethoven- und Hölderlin-Zeit geläufigen Erwartungen an Kunst).

Kurtág war sich stets dessen bewusst, dass dies im Rahmen des Konzertbetriebs – und zwar diesseits und jenseits des Ost und West bis 1989 trennenden »Eisernen Vorhangs« – keineswegs selbstverständlich ist, sondern der nachdrücklichen Förderung bedarf, damit jene Kultur des Hörens nicht versandet oder verloren geht, auf die schon Beethoven oder Schumann mit ihren Werken und Überlegungen zielten (bei beiden war dies bekanntlich grundiert durch kritische Äußerungen zur Gefahr der puren Äußerlichkeit im Musikbetrieb). »In der letzten Zeit kann ich nur solche Musik anhören, die geistig geprägt ist, die geistige Anstrengung spüren lässt«, lautet ein charakteristischer Satz Ligetis, den Kurtág im Jahre 1993 in seiner Laudatio über den befreundeten Komponisten zitierte. Er ließ dabei erkennen, dass dieselbe Forderung nach »geistiger Anstrengung« auch sein eigenes Credo ist.7 Fast alle Aktivitäten Kurtágs, als Lehrender, beim Einstudieren seiner Werke, aber vor allem beim Komponieren, markieren einen hierauf beziehbaren nachdrücklichen Einsatz für eine emphatische Kultur des Hörens. Mit derselben Emphase, die als radikale Innerlichkeit charakterisiert werden kann, hängt zunächst sein Sinn für das Entfalten von kleinen, intimen Besetzungen zusammen, aber auch für den Versuch, das in ihnen Erprobte auf größere Kontexte wie Orchestermusik und Oper zu übertragen – wobei sich das Komponieren hier wie dort immer wieder bestimmter Bündnisse mit jener Art von Dichtung versichert, die einen besonderen Impuls zur Denk- und Hör-Genauigkeit in sich trägt.

Man mag zur Vertiefung dieses Gedankens ein anderes Streichquartett in die Überlegungen einbeziehen, zumal dessen Komponist mit Kurtág viele Jahre freundschaftlich verbunden war. Gemeint ist jenes recht oft gespielte Werk von Luigi Nono, das den unmittelbar auf Hölderlin verweisenden Titel Fragmente – Stille. An Diotima trägt und das 1980 entstand, also fast zeitgleich mit Kurtágs Chorkomposition Omaggio a Luigi Nono (der Nono im Jahre 1983 mit dem Vokalwerk Omaggio a György Kurtág antwortete). Nonos Kammermusikwerk, als »ungeschützte Selbstbefragung«8 charakterisierbar, ist auf Texte Hölderlins bezogen. Und seinen Gestus beschrieb der Komponist selbst im Rekurs auf den Dichter dadurch, dass dessen Klänge »auf ›die zarten Töne des innersten Lebens‹ (Hölderlin) hinstrebten«.9 Gerade diese Akzentuierung verbindet Nono mit der Einsicht, dass Innerlichkeit in manchen Fällen nicht als Flucht ins Private, sondern als Akt der Sensibilisierung durch Kunst und mithin sogar als eine Art Politikum gesehen werden kann.10 Es geht ihm um eine Wachheit, die weit über Kunstdinge hinauszureichen vermag. Besonders an diesem letzten Punkt scheint das Denken von Kurtág mit jenem von Nono in spezifischer Weise verbunden zu sein.

Doch eine vergleichbare Grundhaltung spürte Kurtág gewiss auch aus vielen anderen Kompositionen, denen er bereits während seines ausführlichen Aufenthalts Ende der 1950er Jahre in Frankreich und Deutschland begegnete. Ein besonders wichtiges Indiz zum Verständnis seiner damaligen ästhetischen Neuorientierung ist seine Begeisterung nach den Begegnungen mit Ligetis elektronischem Stück Artikulation sowie mit Stockhausens Orchesterwerk Gruppen, die er beide auf der Rückreise von Paris im Jahre 1958 in Köln erlebte. Auch diese Begegnungen waren für ihn wichtige Initialerlebnisse. »Es schien, als hätte sich alles, was ich in Paris erfahren habe über gespannte Konzentratformen, in Köln musikalisch realisiert. Und das wurde für mich maßgeblich«, äußerte er selbst hierzu. Und mit Blick auf Stockhausens Werk schwärmte er sogar: »Wenn Dostojewski gesagt hat, die ganze russische Literatur komme aus dem Mantel von Gogol, dann kommt die ganze Musik des 20. Jahrhunderts nach 1950 aus Stockhausens Gruppen.«11 Was beide Werke miteinander verbindet und ihre mit diesen Worten wohl gemeinten Potenziale ausmacht, ist ihr Vermögen, das zugleich zu vergegenwärtigen, zu verschleiern und zu befragen, was Ligeti »Fetzen, Floskeln, Splitter und Spuren aller Art«12 nannte und als Indizien einer »nicht-puristischen Musik« charakterisierte. Kurtág hat in seiner Ligeti-Laudatio gerade auf diese Charakterisierung Bezug genommen – und deren Relevanz fürs eigene Schaffen und dessen eigene »gespannte Konzentratformen« durchblicken lassen.13 Auch hat er bei dieser Gelegenheit akzentuiert, dass aus seiner Sicht gerade Artikulation sowie das Orchesterwerk Atmosphères die überzeugendsten Teile von Ligetis Schaffen bildeten. Man kann dies sogar als implizite Kritik an jener Tendenz zu größerer Deutlichkeit lesen, die einige von Ligetis späteren Werken kennzeichnet.14

Bei alledem lässt sich Kurtágs eigene Instrumentalmusik mit ihren eigenen »Spuren aller Art« als Inbegriff einer nicht-puristischen Musik bezeichnen. Dies ist auf unterschiedlichsten Ebenen erfahrbar, zu denen außer innermusikalischen Elementen auch Werktitel, Satzbezeichnungen, Spielanweisungen, Opus-Zahlen und ganz besonders Widmungen gehören. Allenthalben sind Kurtágs kompositorische Konzentrate durchzogen von intertextuellen Bezügen, aber auch von Assoziationen, Anspielungen und imaginären Momenten, die das Zusammenspiel von Klang und Semantik immer wieder neu schattieren und akzentuieren. Das Spiel mit unterschiedlichsten Zeichen und Botschaften stützt sich dabei mit besonderer Vorliebe auf nicht eindeutige, sondern verklausulierte Elemente – und was mit Blick auf seine Vokalkomposition Botschaften der verstorbenen R. W. Troussowa (1976–80) als »Kunst des Ahnen-Lassens, des Verschweigens, des Nicht-Aussagens«15 charakterisiert wurde, lässt sich gewiss auf etliche andere Werke übertragen.

Kurtág selbst hat bei der Reflexion zu seinem eigenen Umgang mit rätselhaften Zeichen sowohl auf Hölderlin als auch auf Paul Klee rekurriert16 – und ist wohl durch beide inspiriert oder zumindest ermutigt worden. Gerade mit seinem Klee-Bezug17 knüpfte er an einen Künstler an, der mit seinen theoretischen Überlegungen, aber auch mit seinen Werken wie kaum ein anderer für die musikalische Avantgarde nach 1950 prägend war: Boulez schrieb sogar ein kleines Buch über ihn, und auch für andere Komponisten war Klees Denken – und namentlich seine Art der Verschränkung von abstrakten und bildhaften Momenten – enorm wichtig.18

Speziell Stockhausens Orchesterwerk Gruppen, das mit dieser Grundidee Klees unschwer in Zusammenhang zu bringen ist, dürfte außer durch den Verzicht auf allzu viel Deutlichkeit für Kurtág auch noch in anderer Hinsicht inspirierend gewesen sein: In kühner Weise operiert es nicht nur unabhängig von klassischen Motivbildungen, sondern auch von linearen Verläufen. Von dieser auf völlig neuartige Weise ins Unbekannte spekulierenden Musik erscheint der Schritt nicht weit zu den fein disponierten Kompositionen Kurtágs. Diese sind oftmals bestimmt von monadisch abgeschlossen erscheinenden Einheiten. Doch die Reihung solcher Einheiten, bei der Form nichts Übergestülptes ist, zielt nicht im gewohnten Sinne auf Kohärenz.19 Für den Aspekt des Ausdrucks von ästhetischer Freiheit (im Sinne Schillers), undenkbar ohne ein Wechselverhältnis aus Offenheit und Geschlossenheit, dürfte das genannte Werk Stockhausens eine wichtige Ermutigung gewesen sein. Dies könnte auch für die Tatsache gelten, dass Gruppen sich im Raum entfaltet. Gerade diese Entfaltung folgt zwar einem von Stockhausen entwickelten Modell der Zeitgestaltung, das von der systematischen Erschließung von Bezügen zwischen Tonhöhen und »Zeitintervallen« ausgeht; aber sie weist zugleich deutlich über die auf Kohärenz zielenden Konzepte früherer Raummusik hinaus. Und gerade an diesen Verzicht auf klassische Kohärenz knüpfte Kurtág mehr als zwei Jahrzehnte später in seinen Orchesterwerken20 an (darauf wird noch zurückzukommen sein).

Trotz des großen Einflusses des Stockhausen-Erlebnisses sind gewiss auch große Differenzen zwischen beiden Komponisten festzustellen. Verzichtet doch die Musik Kurtágs auf eine vergleichbare Systematik bei Zeitgestaltungen – und entwickelt sich Form in ihr sogar diametral anders als bei Stockhausen. Vor allem wirkt sie dort, wo sie auf Traditionen anspielt, fokussierter sowie in gestischer und expressiver Hinsicht zugleich prononcierter und stärker auf klassisch-romantische Vorbilder bezogen. Die abstrakte Seite ist zwar unverzichtbar, aber weniger präsent. Bemerkenswert erscheint an diesem zuletzt genannten Punkte allerdings, dass Kurtág selbst noch Jahrzehnte nach der Uraufführung von Gruppen die zuweilen heruntergespielten Traditionsbezüge auch dieses Werkes unterstrich: Er betonte nicht etwa, wie dies namentlich Helmut Lachenmann oder Alfred Schnittke taten, die dissoziative Seite,21 sondern sprach von »den Alban-Berg-artigen Violinkadenzen darin und vom Abschnitt der dramatischen, sich wild aneinander stoßenden und streitenden Blechbläser«.22

Dass Kurtág selbst in seinem 1. Streichquartett ausdrücklich mit einem besonders charakteristischen Faktor der europäischen Tradition agiert, nämlich mit musikalischen Intervallen, steht im Lichte solcher Erkenntnisse keineswegs im Widerspruch zu seiner Offenheit gegenüber der Neuen Musik westeuropäischer Provenienz (zu der man nach dessen Emigration gemeinhin ja auch Ligeti zählte). Gehört doch bereits zur Avantgarde der 1950er Jahre, wenngleich getragen von bewusst reduzierter Expressivität, gerade die dialektische Verschränkung von konstruktivistischen mit traditionellen, affektgeladenen oder auratischen Elementen; auch für die eben genannten Werke gilt dies ja, und der Klee-Bezug ist gerade hierfür nicht unbedeutend.

Gewiss allerdings hat Kurtág sich in der Folgezeit mit größerer Beharrlichkeit und Variabilität auf die Gestaltungsmöglichkeiten, punktuell sogar auf die Sogwirkungen von Intervallen oder Tonleitern23 eingelassen als etliche andere Komponisten seiner Generation. Ein markantes Beispiel sind die in den Hölderlin-Gesängen zum Tragen kommenden überraschenden Oktav-Sprünge anlässlich der eine Ganzheit beschwörenden Zeile »Was hier wir sind / kann dort ein Gott ergänzen« (dies im Abschnitt »An Zimmern«). Hier ist eine deutliche Differenz gegenüber der Grundidee der seriellen Musik auszumachen – so etwa auch zu Nonos Referenzwerk Il canto sospeso, wo alle im Text aufscheinenden Hoffnungsschimmer durch die strenge Handhabung der seriellen Struktur vor zu viel Harmonisierung bewahrt werden.24 Andererseits haben auch zwei seiner schon genannten Impulsgeber, nämlich Stockhausen und Ligeti, seit den späten 1960er Jahren wieder die Wirkungskraft von Intervallen einkalkuliert (was vor allem für Letzteren gilt, etwa in Lontano oder Lux aeterna). Hinzu kommt, dass die meisten Werke Kurtágs tonale Wirkungen fein dosieren. Ein Kennzeichen seiner Musik blieb der beharrliche Verzicht auf jenes Auftrumpfen, das er im Kontext des sozialistischen Ungarn erlebt und an dem er punktuell auch partizipiert25 hatte.

Ein wesentlicher Faktor für Kurtágs Neubeginn Ende der 1950er Jahre, der als Aufbruch im höchst emphatischen Sinne bezeichnet werden kann, war bekanntlich außermusikalischer Art: Die Psychologin Marianne Stein, die er 1957 in Paris aufsuchte, regte ihn nicht nur dazu an, sich beim Komponieren mehr Zeit zu lassen und sich dem schieren Abarbeiten von institutionellen oder gar staatlichen Aufträgen möglichst zu entwinden, sondern vor allem zum Agieren in kleinen Formen. Miniaturen höchster Intensität und Expressivität wurden fortan zu seinem Erkennungsmerkmal – und blieben es, trotz einiger längerer Werke, bis heute. Kurtág schreibt hochkonzentrierte musikalische Momentaufnahmen, die trotz des mitunter fragmentarischen Charakters auch wild auffahrende und höchst energische Akzentuierungen enthalten können.

Die aphoristische Kürze vieler seiner Werke wird oft mit der Musik Weberns verglichen, mit der er sich seit 1956 auf Anregung von Ligeti tatsächlich intensiv beschäftigte. Was Kurtág mit Webern verbindet, ist nicht bloß die Ausdehnung mancher Werke oder Werkteile, sondern die Vorliebe für polyphone Konfigurationen sowie die Konzentration der Mittel, zudem das gleichermaßen sparsame wie feine Agieren mit Momenten von Expressivität. Letzteres schließt bei Kurtág auch theatrale, figurative Elemente und vor allem gestische Momente ein.