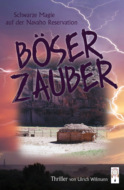

Loe raamatut: «Tanz mit Schlangen»

Ulrich Wißmann

Tanz mit Schlangen

Tödliche Zeremonie bei den Hopi

Tanz mit Schlangen

Tödliche Zeremonie bei den Hopi

Ethno-Krimi

von

Ulrich Wißmann

Impressum

Tanz mit Schlangen, Ulrich Wißmann

TraumFänger Verlag Hohenthann, 2015

eBook ISBN 978-3-941485-50-1

Lektorat: Michael Krämer

Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag

Datenkonvertierung: readbox, Dortmund

Titelbild: Astrid Gavini

1. Auflage Juli 2016

Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG, Hohenthann

Produced in Germany

INHALT

TOKPELA: ERSTE WELT

TOKPA: ZWEITE WELT

KUSKURZA: DRITTE WELT

TUWAQACHI: VIERTE WELT

www.traumfaenger-verlag.de

Die Handlung ist frei erfunden und jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen und Personen wäre rein zufällig.

Vorwort

Wie auch in den vorangegangenen Büchern um den Navaho-Polizisten Frank Begay sind die Geschichte des Romans und die handelnden Personen frei erfunden.

Die beschriebenen historischen, politischen und ethnologischen Sachverhalte aber entsprechen den Tatsachen. Die Kohleförderung auf der Black Mesa fand über Jahrzehnte in gigantischem Umfang gegen den Widerstand der traditionellen Hopi und Navaho statt. Sie führte zum Absinken des Wasserspiegels der gesamten Gegend und damit zur Einschränkung der Landwirtschaft der indianischen Bewohner. Und tatsächlich gibt es Bestrebungen, die Förderung wieder aufzunehmen und sogar zu erweitern. Der Kampf der Hopi (und anderer Völker) um Selbstbestimmung, Erhalt ihrer Umwelt und oft genug das nackte Überleben geht weiter.

TOKPELA: ERSTE WELT

Westen/Gelb

I

Im Südwesten des nordamerikanischen Kontinents, auf dem Colorado Plateau, einer gebirgigen Hochfläche, die im Sommer in drückender Hitze und im Winter in eisiger Kälte erstarrt daliegt, erheben sich drei langgezogene, dunkle und karge Höhenzüge. Auf diesen Mesas, wie die ersten spanischen Reisenden die Tafelberge nannten, die sich aus der umgebenden Wüste erheben, liegen bis heute die Dörfer des Volkes der Hopi.

Nach langen Wanderungen, die die Vorfahren der Moqui, oder wie sie heute meist genannt wurden, Hopi, von Küste zu Küste und bis in die entferntesten Winkel des Kontinents geführt hatten, waren die Klans des Stammes schließlich hier zusammengekommen. Drei Welten hatten die Ahnen des Volkes durchlebt, in denen sie sich der Aufgabe, die ihnen gestellt war, nicht als würdig erwiesen hatten. Nur den Aufrechten unter ihnen, die in Bescheidenheit und Demut gegenüber der Schöpfung und ihrem Schöpfer gelebt hatten, wurde der Aufstieg in die nächste Welt ermöglicht. In der jetzigen, vierten Welt, Tuwaqachi, kamen die Hopi in dieser kargen und menschenfeindlichen Landschaft zusammen.

Ihr Schöpfer, Taiowa, hatte sie schließlich hierher geführt, fernab von den fruchtbaren Böden und dem regenreichen Klima anderer Gegenden, in denen sie gesiedelt hatten. Massau, der göttliche Verwalter der vierten Welt und Hüter des Landes, wies ihnen dieses trockene und unfruchtbare Land, um darauf in Einfachheit und Demut vor der Schöpfung zu leben.

In weitem Umkreis umgeben von den Ruinen der Dörfer und Städte der „Alten“, der Anazasi, die dieses Gebiet vor Zeitaltern bewohnt hatten, fristeten die Hopi seit Jahrhunderten ihr einfaches und entbehrungsreiches Leben im Einklang mit der sie umgebenden Natur und den Gesetzen des Schöpfers. Ihr Leben war bestimmt von der Landwirtschaft im Wechsel der Jahreszeiten und den vielen religiösen Zeremonien, Tänzen und Gebeten, die sie im Rhythmus des Jahreszyklus ausführten, um Regen, Fruchtbarkeit und den Erhalt der Welt sicherzustellen.

Nach dem Glauben des Volkes war es unabdingbar für die Harmonie im Universum, die althergebrachten Rituale des Jahres-Zyklus in der richtigen Weise auszuführen.

Scharen von Anthropologen und Soziologen, die versucht hatten, das komplexe Zeremonialsystem des Volkes zu entschlüsseln und zu verstehen, waren daran gescheitert.

An den meisten dieser Zeremonien durfte kein Fremder teilhaben. Nur bei wenigen unbedeutenderen Tänzen konnten Beobachter zugegen sein. Die wichtigsten Phasen der Rituale aber fanden in den geheimen unterirdischen Versammlungsräumen der verschiedenen Klans, den Kivas, statt. Und dort hatten nur die Angehörigen der jeweiligen Kiva Zutritt, so dass selbst anderen Hopi verborgen blieb, was sich dort ereignete.

Bis heute konnte man aus der Ferne das Flackern der nächtlichen Feuer sehen und gemurmelte Beschwörungsformeln aus den unterirdischen Räumen wahrnehmen, zu bestimmten Zeiten klangen die Gesänge und Trommeln aus den verschiedenen Dörfern herab, und verhallten in der endlosen Landschaft zu Füßen der Mesas.

II

Sie tanzten schweigend in einer auseinandergezogenen Reihe. Im Takt der Trommeln setzten ihre Füße auf dem staubigen Boden auf. Sie hatten zusammen mit den Angehörigen des Antilopenbundes gesungen. Viermal hatten sie die Dorfplaza umrundet. Das Klingen ihrer Kürbisrasseln und der Muschelschalen, die sie an den Beinen trugen, und das Stampfen ihrer fransenbehangenen Mokassins verband sich mit dem uralten Rhythmus, einem Rhythmus, der der Herzschlag der Erde zu sein schien. Sie trugen weiße Ketten über der nackten Brust und waren auf dem Oberkörper und den Armen mit weißen Streifen bemalt. Büschel von Federn steckten in ihren Haaren. Jeder der Männer hielt die Schwungfedern eines Adlers in der Hand und hielt diese beim Tanzen immer wieder über seinen Kopf.

Albert Tasajeswa fühlte sich verbunden mit dem Trommelschlag, mit dem Gesang und mit den Bewegungen der anderen Tänzer. Fast unmerklich wiegte sich sein Körper schlangengleich vor und zurück. Er spürte die Sonne auf seiner Haut, den lauen Wind und die Erde unter seinen Füßen, die Erde, die die Geschichte seines Volkes enthielt. Er nahm die vielen Augenpaare, die auf ihm und den anderen Tänzern ruhten, nicht wahr. Die Menschen des Dorfes, die nicht an dem Tanz teilnahmen, seine Nachbarn und Freunde, hatten sich auf den Dächern der umliegenden Häuser eingefunden, um die Zeremonie zu beobachten. Er war ganz eins mit dem uralten Ritual. Die Reihe der Tänzer hielt jetzt gegenüber den Angehörigen des Antilopenbundes, deren Körper grau und mit weißen Schlangenlinien bemalt waren. Sie standen vor dem Kisi, einer Laube aus Pappelzweigen, wo die Schlangen aufbewahrt wurden. Dort wartete der Wächter über die Schlangen darauf, die Tiere aus ihren Gefäßen zu holen und sie den Männern zu geben.

Der Schlangenpriester trat jetzt aus dem Kisi, mit den weit ausgestreckten Armen eine große Schlange tragend. Er übergab sie dem ersten Tänzer, der die Schlange behutsam mit dem Mund entgegennahm und sofort mit dem Reptil zwischen den Zähnen weiter tanzte. Das Tier schien sich sofort in diese Rolle zu fügen. Es gab ein leises Zischen von sich und hob langsam den Kopf nah an das Gesicht des Mannes, machte aber keine Anstalten zu beißen. Die Schlange schien sich augenblicklich zu entspannen und baumelte nun ganz ruhig aus dem Mund des Tänzers. Einem Mann nach dem anderen gab der Priester eine Schlange in den Mund. Die Tänzer schienen eins zu werden mit den Tieren, die sie trugen, und setzten ihren Tanz in wiegenden, schlangenartigen Bewegungen fort.

Jetzt war Tasajeswa an der Reihe. Der Schlangenpriester hielt die Schlange, die für ihn ausgesucht war. Es war eine große Diamantklapperschlange mit breitem, flachem Kopf. Das Tier wirkte nicht so ruhig wie die anderen. Es gab ein deutliches Klappern von sich und wand sich in den Händen des Mannes, der es zur Sicherheit kurz hinter dem Kopf hielt. Einen Moment lang trafen sich die Blicke der beiden Männer.

Tasajeswa versuchte eine Verbindung mit der Schlange herzustellen. Er konzentrierte sich ganz auf den Geist des Tieres und sprach in Gedanken zu ihm, aber er spürte die Verbindung nicht. Die Schlange wirkte auffällig nervös. Während die anderen, kleineren Tiere eher lethargisch wirkten und sich bereitwillig von den Tänzern tragen ließen, wand seine Klapperschlange sich, gab ein nervöses Klappern von sich und zischte hörbar. Das hatte er in den früheren Jahren nie erlebt. Die Schlangen hatten sich ihm scheinbar bedingungslos hingegeben, als ob sie gewusst hatten, dass sie nach der Zeremonie wieder freigelassen werden würden und das, was sie taten, der ganzen Erde und allen Lebewesen zu Gute kam. Er hatte sich immer eins gefühlt bei dem Tanz mit der Schlange. Dieses Tier war anders. Es war gut, dass sie es für ihn ausgesucht hatten. Er war der Anführer der Schlangenzeremonie und der erfahrenste der Männer. Deshalb gebührte es ihm, die größte und vielleicht gefährlichste Schlange zu tragen. Um ihn herum wiegten sich die anderen Männer, vorsichtig mit den Zähnen die Schlangen haltend, weiter im Takt der Trommeln vor und zurück.

Behutsam nahm Tasajeswa die Schlange mit den Zähnen entgegen. Das Tier gab ein drohendes Rasseln von sich, aber Tasajeswa ließ sich nicht beirren. Langsam drehte er sich, um im Gleichklang mit den anderen Männern zurück in die Mitte der Plaza zu tanzen. Aber er befand sich nicht im Einklang mit dem Tier, das sich weiter nervös zwischen seinen Zähnen wand. Alle anderen Tänzer schienen sich im Einklang mit ihren Tieren zu befinden. Die Schlangen ließen sich von den Männern tragen und bewegten sich kaum noch. Aber die Schlange, die Tasajeswa im Mund hielt, bewegte sich weiter, richtete ihren Kopf auf und zischte ihn an. Sie drehte sich zwischen seinen Zähnen und er musste nachfassen, um das Tier nicht zu verlieren. In diesem Moment sah er den breiten, gedrungenen Kopf der Schlange neben seinem Gesicht auftauchen.

Und dann geschah es. Mit einer blitzschnellen Bewegung stieß die Schlange zu. Mit vor Schreck weit aufgerissenen Augen spürte Tasajeswa etwas wie den Stich zweier spitzer Nadeln in seinem Hals. Das Reptil fiel ihm aus dem Mund und rollte sich sofort auf dem Boden zusammen. Ein Aufschrei ging durch die Menschenmenge und Tasajeswa stolperte aus der Reihe der Tänzer. Er hatte das Gefühl, einen starken Druck in seinem Hals zu spüren. Er taumelte und wurde von mehreren Händen gepackt. Er wollte protestieren. Es war seine Pflicht, den Tanz weiter zu führen. Aber mehrere Männer und Frauen, die ihn an den Armen gefasst hatten, geleiteten ihn zum Rand der Plaza. Tasajeswa fühlte sich benommen und wehrte sich nicht mehr. Sie würden ihm das traditionelle Heilmittel gegen Schlangenbisse geben, das der Schlangenbund verwendete. Sie hatten ihn auf eine Brüstung am Rande der Plaza gesetzt. Tasajeswa glaubte, das Gift in seinem Körper zu spüren. Mehrere Personen blieben bei ihm. Seine Frau war da, seine Kinder.

Tasajeswa registrierte, dass der Tanz weiter andauerte. Das Schlangenritual war ein Bitten um Regen, um Fruchtbarkeit und Gesundheit des Volkes und gehörte zu dem Reigen der regelmäßig ausgeführten Hopi-Rituale. Es war zu wichtig für das Überleben des Stammes, um es abzubrechen. Er hörte den dumpfen Schlag der Trommeln und sah mit unscharfem Blick die Bewegung auf dem Dorfplatz vor sich. Dann sank sein Kopf auf seine Brust und er wurde ohnmächtig.

III

Officer Frank Begay saß vor dem Schreibtisch in seinem Büro im Polizeidepartement von Window Rock. Vor ihm türmte sich ein Haufen unbearbeiteter Akten. Begay schenkte sich eine Tasse Kaffee ein, nahm vorsichtig einen Schluck und seufzte. Er hasste Papierkram. Aber leider gehörte auch das zu seiner Arbeit für die Navaho Nation Tribal Police.

Der Hauptteil seiner Arbeitszeit bestand aus Außendienst. Er liebte es, in den menschenleeren Weiten der großen Reservation unterwegs zu sein, oft tagelang, und dabei auch manchmal irgendwo im Freien kampieren zu müssen. Und er liebte den Umgang mit den Angehörigen seines Volkes, besonders mit den verstreut in der Wildnis lebenden Feldbauern und Viehzüchtern. Er hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte dieser Menschen und sein Beruf vermittelte ihm oft das Gefühl, helfen zu können. Kapitalverbrechen gab es auf der Big Rez äußerst selten und Gewalt kam eigentlich nur in Fällen von Notwehr oder als Folge von Alkoholmissbrauch vor. Meist musste man als Navaho-Stammespolizist eher helfend oder vermittelnd eingreifen. Er liebte diesen Teil seiner Arbeit. Und er hasste den Papierkram. So wurde er denn auch oft von seinem Vorgesetzten, Captain Blackhat, gerügt, wenn ein Bericht wieder einmal zu kurz oder ungenau ausgefallen war. Lustlos nahm Begay den obersten Hefter von dem Stapel.

„Werwolf in den Chuska Mountains?“, stand auf der Pappe. Er legte ihn zur Seite und nahm die zweite Akte hoch. „Viehdiebstahl bei Tec Nos Pos“, las er und klappte den Hefter auf. Einer Familie waren in den letzten Wochen fünf Schafe abhanden gekommen. Dass ein oder zwei Tiere sich verirrten und nicht zur Herde zurückfanden, gab es in dieser Gebirgslandschaft öfter und auch dass ein Schaf oder eine Ziege sich ein Bein brach und nicht gefunden wurde, kam häufig vor. Aber diese Zahl von verschwundenem Vieh musste eine andere Ursache haben. Manchmal schlossen sich Tiere der Herde eines anderen Besitzers an, was der in dieser unwegsamen Landschaft, in der man sein Viehmanchmal tage-oder wochenlang nicht zu Gesicht bekam, oft nicht entdeckte. Der eigentliche Besitzer konnte dieses aber sehr wohl als Diebstahl auslegen und so musste die Stammespolizei vermittelnd eingreifen. Es konnte aber auch sein, dass ein paar Kojoten oder ein Berglöwe sich über längere Zeit an Tieren dieser Herde gütlich taten. Begay hatte sich selbst schon in der Gegend umgesehen, aber keine Hinweise auf ein Verbrechen oder Spuren großer Raubtiere finden können.

Er legte den Hefter zur Seite und nahm sich einen dickeren Aktenordner vor. „Harold Nez“ stand darauf und „Alkoholmissbrauch“. Begay nahm noch einen Schluck von seinem Kaffee und schüttelte den Kopf. Vor ein paar Tagen hatte Begay Nez‘ Frau und Kinder zu Verwandten gebracht, um sie nicht weiter der trunkenen Tobsucht ihres Familienvaters auszusetzen, und hatte ihn selbst im Gefängnis abgegeben. Nez war auch wiederholt mit anderen in gewalttätige Auseinandersetzungen verstrickt gewesen. Immer wieder hatte er kurze Haftstrafen verbüßt. Begay setzte sich seine Computerbrille auf, mit der er sowohl den Bildschirm wie auch die Tastatur gut sehen konnte, und öffnete eine Datei. „Harold Nez“, schrieb er und seufzte.

In diesem Augenblick klingelte das Telefon. „Officer Frank Begay, Navaho Nation Tribal Police“, meldete er sich.

„Hallo Frank“, tönte es leutselig aus dem Hörer, und Begay erkannte sofort die Stimme seines FBI-Kollegen Jackson Caldwalder. „Alter Siedlerschreck! Wie geht es Ihnen?“

„Hallo Jack“, antwortete Begay, der mit dieser Floskel noch nie viel hatte anfangen können, und ärgerte sich gleich darauf über seine Reserviertheit. Er war mit dem Agenten Caldwalder sozusagen durch Dick und Dünn gegangen und er hatte sich dabei, obwohl ein Weißer, als guter und verlässlicher Partner erwiesen. „Schön, Sie zu hören“, setzte Begay etwas unbeholfen hinzu.

„Ja, Frank, das finde ich auch“, meinte Caldwalder. „Was machen Sie so?“

Begay erzählte dem Agenten, dass er gerade vor einem Stapel unerledigter Akten säße und nun Berichte schreiben müsse, und erntete Caldwalders Mitgefühl.

„Vielleicht kann ich Sie etwas ablenken“, sagte Caldwalder und Begay stellte sich vor, dass er das augenzwinkernd tat.

„Wie kann ich Ihnen helfen?“, fragte er.

„Wir haben einen Fall im Hopi-Reservat.“

Begay horchte auf. Das bedeutete, dass es sich wahrscheinlich um einen Todesfall handeln musste. Die Indianerreservate besaßen eine Teilautonomie und ihre Polizei und Gerichte bearbeiteten einen Großteil der Straftaten, die im Reservat vorkamen, unabhängig. Nur bei Kapitalverbrechen und Mord schaltete sich automatisch die Bundespolizei ein.

„Ein Mord?“

„Das wissen wir nicht“, antwortete Caldwalder. „Ein Hopi ist oben in Hotevilla auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Scheint ein wichtiger Mann gewesen zu sein, der aber mit vielen Leuten im Clinsch lag, und jetzt denken wohl einige, dass es bei seinem Tod nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte, und haben die Polizei informiert.“

„Was sagt denn die Hopi-Polizei?“

„Bis jetzt gar nichts. Aber Sie wissen, ich muss mir das Ganze angucken. Und da dachte ich, Sie könnten mir helfen.“

„Wieso ich?“

„Frank, ich habe überhaupt keine Ahnung von den Hopi und wenn es dort irgendwelche Verflechtungen gibt, ist vielleicht auf die örtliche Polizei auch kein Verlass. Ich weiß, dass Sie sich auch mit der Kultur anderer Indianerstämme gut auskennen. Wenn Sie mit mir dort hinkämen, hätte ich einfach ein besseres Gefühl!“

„Wie ist der Mann gestorben?“, fragte Begay.

„Das ist ziemlich seltsam! Er ist bei einem Ritual umgekommen, dem Schlangentanz. Er ist offensichtlich von einer Klapperschlange gebissen worden.“

Begay erschrak. „Was?“, fragte er ungläubig. Er kannte den Schlangentanz der Hopi, der im Zyklus der Rituale dieses Volkes eine wichtige Rolle spielte.

Der Schlangentanz war eine der spektakulärsten Zeremonien des Volkes und lockte auch immer wieder Schaulustige an. Begay selbst hatte einmal ein solches Ritual miterleben dürfen und erinnerte sich bewundernd an die Tänzer, die mit den bloßen Zähnen Giftschlangen aufgenommen hatten und mit ihnen im Mund getanzt hatten.

„Meines Wissens wird so gut wie nie ein Tänzer bei dieser Zeremonie gebissen“, meinte Begay nachdenklich. „Und wenn, dann haben die Hopi doch ein Gegenmittel bereit.“ Begay wusste, dass Schlangenbisse nicht so gefährlich waren, wie heute besonders von den Weißen immer angenommen wurde. Wenn man schnell ein Gegenmittel bekam, bestand in den meisten Fällen keine Todesgefahr.

„Und selbst wenn ein Tänzer durch einen Biss getötet wurde, ist das dann ja ein Unfall“, fügte er hinzu.

„Ich weiß nicht“, antwortete Caldwalder stockend. „Es gibt dort wohl Leute, die meinen, dass er nicht an dem Schlangenbiss gestorben ist. Jedenfalls muss ich mir die Sache vor Ort ansehen. Wie ist es, Frank, wollen Sie mich begleiten?“

Begay sah auf den Stapel Akten vor ihm und seufzte.

„Ja“, sagte er. „Dann müssen Sie aber mit meinem Vorgesetzten reden.“

„Mit Captain Blackhat habe ich schon geredet“, meinte Caldwalder fröhlich. „Der stellt Sie frei!“

IV

Als Begay auf dem Parkplatz der Stammesverwaltung in Kykotsmovi eintraf, erwartete Agent Caldwalder ihn schon. Er hatte sich nicht verändert, seit Begay ihn das letzte Mal gesehen hatte. Wie der Indianer war er jetzt Mitte fünfzig und sah dafür gut durchtrainiert und frisch aus, wie Begay feststellte. Dass das auch für ihn galt, sagte der Weiße ihm zur Begrüßung. Caldwalder hatte kurzes, blondes Haar, das mit Grau durchsetzt war, blaue Augen in einem sonnengebräunten Gesicht und ein ständiges Lächeln auf den Lippen. Er war etwas größer als der mittelgroße Begay. Wie Caldwalder trug der Navaho Hemd und Jeans, dazu Cowboystiefel. Aber sein mit Silberconchos besetzter Gürtel und ein Armreif, in den feine Stücke von verschiedenfarbigem Türkis einlassen waren, sowie sein kräftiger, untersetzter Körperbau und das halblange schwarze Haar, in das sich ebenfalls graue Strähnen mischten, wiesen ihn als Angehörigen seines Volkes aus. Die Haut seines Gesichts und seiner Hände zeigten, dass er viel Zeit im Freien verbrachte. Der stets aufmerksame Blick seiner tief dunklen Augen zeugte von einem wachen Geist. Begay war ein typischer Dineh, der fest in der Tradition seines Volkes verankert war und doch auch in einer modernen Welt bestehen konnte.

Begay und Caldwalder waren sich, obwohl sie einen denkbar verschiedenen persönlichen Hintergrund hatten, von Anfang an sympathisch gewesen, und diese Sympathie trug auch jetzt ihr Wiedersehen.

Sie begrüßten sich herzlich. Begay bat Caldwalder, zu ihm in sein Auto zu steigen. Er war mit seinem privaten Pick-up unterwegs, da es ein Affront gewesen wäre, mit einem Gefährt der Navaho-Stammespolizei zu einem traditionellen Hopi-Dorf zu fahren. Begay ging davon aus, dass der Wagen des Weißen den Weg zu dem Dorf Hotevilla nicht geschafft hätte.

Die Tafelberge ragten aus dem Flachland auf wie Festungen von Riesen aus einer mythischen Vergangenheit. Dort standen die Pueblos der Hopi seit hunderten von Jahren und die Menschen fristeten ein karges und einfaches Leben im Einklang mit ihrer Umgebung. Begay bewunderte die Hopi. Auch in seinem Volk hielt ein Großteil der Menschen an den Traditionen fest, aber die Kultur der Navaho war viel opportunistischer als die der Hopi. Die Dineh waren als nomadisierende Jäger aus dem Norden eingewandert, hatten dann von ihren sesshaften Nachbarn den Feldbau und später ebenfalls von diesen und auch den Spaniern die Zucht von Schafen, Ziegen, Pferden und wiederum später von den Amerikanern auch die Haltung von Rindern übernommen. Die Kultur der Navaho definierte sich als eine Kultur des Wandels, so wie es Changing Woman die ersten Dineh vor Urzeiten gelehrt hatte. Die traditionellen Hopi aber hielten an ihrer althergebrachten Lebensform fest und verteidigten sie gegen den Einfluss der Weißen. Zurückgezogen auf ihren weltabgewandten Burgen waren sie wie Ritter, die dem Ansturm der Moderne widerstanden.

Zunächst konnten sie noch einige Meilen auf der asphaltierten Bundesstraße 264 fahren, an der der neuere Ortsteil der Gemeinde Hotevilla-Bacavi lag. Kurz darauf rumpelte Begays alter Pick-up dann langsam und eine Staubfahne weit hinter sich herziehend die Staubpiste zu dem alten Dorf Hotevilla entlang. Geduldig umschiffte er dabei Löcher und große Steine, die auf dem Weg lagen.

Caldwalder hatte schon an der Grenze der Reservation Schilder bemerkt, die die Besucher aufforderten, das traditionelle Dorfleben nicht zu stören, nicht zu fotografieren, sowie Begräbnisstätten und andere heilige Plätze nicht zu betreten. Hier stand ein Schild, das an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ:

| Warnung | Warnung |

Keine weißen Besucher erlaubt.

Auf Grund Ihrer Unfähigkeit, die Gesetze unseres Stammes zu befolgen wie auch der Unfähigkeit Ihre eigenen Gesetze zu befolgen, ist dieses Dorf hiermit geschlossen.

Kurz vor dem Ortseingang stellte Begay seinen Wagen auf einem Platz ab, an dem zwei weitere rostige und offensichtlich altgediente Pick-ups standen. Zu Fuß gingen sie weiter den staubigen Weg zwischen den eng gedrängt stehenden Adobe-Häuser der Hopi. Die Gassen des Dorfes waren wie ausgestorben und auch auf dem zentralen Platz des Ortes begegneten sie nur einer älteren Frau mit buntem Kleid und Kopftuch, die sie argwöhnisch ansah. Es war später Vormittag und die Bewohner schienen entweder auf ihren Feldern zu arbeiten oder sich zu Hause aufzuhalten. Nur ein paar Hunde beäugten sie misstrauisch und verfolgten sie ständig witternd in gebührendem Abstand.

Caldwalder hatte eine Verabredung mit dem Hopi-Stammespolizisten Charles Quochytewa, der in Hotevilla lebte. Glücklicherweise kannte Begay das Haus des Polizisten von früheren Besuchen und führte seinen Kollegen dorthin. In den engen Gassen, die von der Plaza in der Mitte des Dorfes abgingen, gab es weder Straßennamen noch Nummern an den Häusern. Als sie das Haus von Quochytewa erreichten und sich fragten, wie sie sich bemerkbar machen sollten, trat der schon aus der Tür.

„Mister Quochytewa?“, fragte Caldwalder.

„Ja“, antwortete der Angesprochene. „Sie sind Agent Caldwalder?“

„Genau, wir haben telefoniert. Das ist Officer Frank Begay von der Navaho-Stammespolizei, der mir seine Hilfe angeboten hat.“

„Wir kennen uns“, antwortete Quochytewa und die Männer schüttelten sich die Hände.

„Kommen Sie bitte herein“, lud der Hopi sie ein. „Sie können mich ruhig Charly nennen“, fügte er an Caldwalder gewandt hinzu. „Das tun alle. Und ich weiß, wie schwer es für Weiße ist, sich die Hopi-Namen zu merken.“

Der Agent quittierte das Angebot mit einem dankbaren Lächeln. „Sie können mich Jack nennen!“

Sie traten in den halbdunklen Innenraum des Hauses, der offenbar als Schlaf-, Ess- und Wohnzimmer für Charlys Familie diente. Zwischen mehreren an der Wand aufgereihten Betten stand ein großer Tisch mit einigen Stühlen darum. Neben einem Schrank, in dem Küchenutensilien und anderes Geschirr zu sehen war, gab es einen offenen Schrank, in dem verschiedenes Kinderspielzeug, aber auch die Kachina-Puppen der Hopi lagerten. In einer Feuerstelle an der Rückwand des Hauses brannte ein kleines Feuer und auf einem gusseisernen Ofen stand eine Kanne mit Kaffee bereit, aus der Charly jetzt drei Becher füllte. Sie setzten sich um den Tisch herum und während der Hopi mehrere gehäufte Löffel Zucker in seinen Kaffee einrührte sagte er: „Danke, dass Sie gekommen sind! Ist schon eine mysteriöse Geschichte mit dem Tod von Albert Tasajeswa.“

„Wieso?“, fragte Caldwalder.

„Nun“, antwortete Charly, „erst mal kann ich mich nicht erinnern, dass jemals beim Schlangentanz jemand getötet worden ist. Und Tasajeswa war der Häuptling des Schlangenklans und der Erfahrenste von allen.“

„Aber ein Schlangenbiss kann doch eigentlich nur ein Unfall sein, oder nicht?“, wunderte sich Begay.

„Eigentlich ja“, gab Charly zu. „Trotzdem ist hier einiges seltsam!“

„Was denn?“, hakte Caldwalder nach.

„Die Schlange hat sich sehr ungewöhnlich verhalten.“

Begay und Caldwalder sahen Charly gespannt an.

„Normalerweise ergeben sich die Schlangen bei dem Tanz sozusagen in ihr Schicksal. Sie sind ganz ruhig und lassen eigentlich alles mit sich machen, ohne sich zu wehren. Aber dieses Tier war gleich anders. Das hat man gesehen.“

„Waren Sie bei dem Tanz dabei?“, fragte Begay.

„Ja, ich und die Ordner haben dann immer viel zu tun. Es gibt immer Schaulustige, die sich einschleichen und den Tanz beobachten wollen, die ich dann des Dorfes verweisen muss. Aber als der Tanz losging, war ich da. Und ich habe mir gleich Sorgen gemacht. Die Schlange hat die ganze Zeit gedroht und auch als Tasajeswa sie aufgenommen hatte, hat sie sich nicht beruhigt. Sie hat sich immer wieder aufgerichtet, geklappert und ihn angezischt.“

„Und das ist nicht normal?“, fragte Caldwalder.

„Nein, überhaupt nicht. Das habe ich so noch nie gesehen!“

„Wo sind denn die Schlangen jetzt?“, fragte Caldwalder weiter.

„Sie werden traditioneller Weise nach dem Schlangentanz in alle Richtungen getragen und wieder freigelassen. Sie sollen die Botschaft von der Erneuerung allen Lebens durch die Rituale zu den vier Enden der Welt tragen und die Gebete des Volkes nach Regen und Fruchtbarkeit übermitteln. Aber ich habe diese Schlange hierbehalten.“ Er deutete zu einer hohen Kiste in einer Ecke des Raumes. „Ist ja vielleicht so etwas wie ein Beweisstück“, fügte er hinzu.

„Das haben Sie gut gemacht“, meinte Caldwalder.

„Dürfen wir sie sehen?“, bat Begay.

„Natürlich!“

Charly stand auf und sie gingen zu der Kiste. Der Hopi nahm den Deckel herunter und sie sahen eine große und dicke Klapperschlange zusammengerollt am Grunde des Behälters liegen. Sie bewegte sich nicht und schien keine Notiz von den Männern zu nehmen.

„Wow, ganz schön groß“, meinte Caldwalder.

„Gut einen Meter lang“, bestätigte Charly.

„Jetzt scheint sie ja ganz ruhig zu sein“, stellte Begay fest.

„Ja.“

„Was war denn nun seltsam an der Schlange?“, fragte Caldwalder.

„Na ja, als ich sie gefangen hatte und sie in dieser Kiste untergebracht hatte, habe ich ihr vorsichtshalber eine Maus zum Fressen angeboten. Und sie hat sie sofort gebissen und heruntergeschluckt.“

Caldwalder sah Charly verständnislos an.

„Die Tiere für den Schlangentanz werden natürlich sehr gut versorgt. Erst einmal sind sie ja so etwas wie die Hauptpersonen bei der Zeremonie,“ erklärte er. „Und dann setzt es natürlich ihre Beweglichkeit und Aggression herab, wenn sie ordentlich vollgefressen sind.“

„Aha“, machte Begay.

„Ja. Deshalb werden sie in den Tagen vor dem Schlangentanz regelrecht verwöhnt. Wenn eine Schlange viel gefressen hat, nimmt sie oft wochenlang keine Nahrung zu sich. Und eine Schlange, die satt ist, wird ein Beutetier, auch wenn es ihr auf der Nase herumtanzt, nicht angreifen.“

„Außerdem hat doch eine Schlange, die erst kürzlich Beute gemacht hat, nur eine geringe Menge Gift in den Giftdrüsen!“

„Ja. Nur eine Schlange, die lange nicht gefressen hat, hat viel Gift und kann damit auch einem Menschen wirklich gefährlich werden“, ergänzte Charly.

„Aha“, machte jetzt auch Caldwalder.

„Als ich merkte, wie ausgehungert sie war, habe ich ihr dann noch mehrere Mäuse und Ratten in die Kiste gelegt, die sie alle sofort verputzt hat!“

„Sie war also regelrecht ausgehungert“, stellte Begay fest.

„Und deshalb ist sie jetzt so friedlich“, mutmaßte Caldwalder.

Sie standen um die Kiste herum und sahen auf das Tier herab.

„Ist das Blut?“, fragte Begay und deutete auf den Boden des Behälters.

„Ich weiß nicht“, antwortete Charly offensichtlich ohne den Grund für Begays Frage zu verstehen.

„Das kommt sicher von den Beutetieren, oder?“, fragte Caldwalder.

„Ich glaube nicht“, antwortete Begay. „Wenn eine Schlange ein Tier beißt, hinterlässt das nur zwei winzige Einstiche, die eigentlich nicht bluten. Und dann wartet sie, bis das Opfer gelähmt ist und schlingt es herunter.“

„Das stimmt“, bestätigte Charly, der jetzt auch interessiert den Boden der Kiste ansah.

„Können wir die Schlange untersuchen?“, fragte Begay.

„Ja!“

Charly nahm einen an der Spitze gegabelten Stock, der neben der Kiste bereit stand, um mit ihm den Kopf der Schlange am Boden festzuhalten. Dann packte er sie blitzschnell mit der linken Hand hinter dem Kopf und hielt den Körper mit der rechten. Die Schlange gab selbst jetzt nur ein mattes Klappern von sich und schien sich in ihr Schicksal zu fügen. Charly ging mit dem Tier zum Tisch, auf dem er es weiter mit beiden Händen festhielt. Caldwalder und Begay beugten sich über das Reptil und Begay fuhr sacht mit dem Finger über die Haut des Tieres. In diesem Moment zuckte die Schlange zusammen und gab jetzt ein deutlich drohendes Zischen von sich.