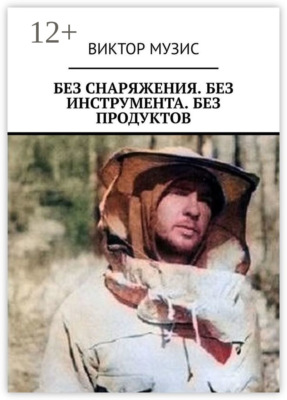

Loe raamatut: «Моя «аэрогеология». Рассказ геолога»

© Виктор Музис, 2022

ISBN 978-5-0055-1248-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Поглядим, ведь я бывал и там!»

В. С. Высоцкий

ВСТУПЛЕНИЕ

18-ти летним парнишкой, под звон колоколов Елоховской церкви, я закончил среднюю школу №345 – 11-ти летку, что находилась во дворах рядом с церковью. И передо мной встал выбор – или поступить в какой-нибудь ВУЗ (чтобы не идти в дворники), или загреметь в Армию. Многие, после школы, думали о поступлении в институт. Мне кажется, все равно в какой, хоть в мясо-молочный, но лишь бы поступить – ведь это так престижно. Ну, а мне куда? Никакой тяги ни к чему я не испытывал, никаких талантов в себе, могущих повлиять на мой дальнейший жизненный путь, не находил, и решил идти по стопам отца, а он был геологом.

Сдав документы в МГУ на геологический факультет и с грехом пополам сдав экзамены (я ведь не представлял толком, как надо готовиться), я не прошел по конкурсу, чему и не удивился – ведь он был 21 человек на место! Хоть двоек не нахватал, и то радует!

Что дальше? Забрать документы и попробовать поступить еще куда-нибудь? Например, в Стали-Литейный, там тоже есть геологический факультет. И я поехал забирать документы… Пришел в учебную часть… и о чудо! Всего одна фраза, а окрылила она меня на всю оставшуюся жизнь!

– А вы не хотите поступить на вечернее отделение? – спросила сотрудница учебной части, держа в руках мои документы.

Я даже растерялся от такого счастья… Видно у них произошел такой отсев на вечернем, что они стали набирать из непрошедших «дневников». А мне какая разница? Лишь бы стать студентом и получить диплом в конце обучения.

И перед друзьями по двору было чем гордиться. И даже суровая школьная учительница по математике, которая собирала сведения о выпускниках и которая буквально тащила меня за уши по геометрии, удивленно порадовалась за меня – значит не напрасны были ее старания.

Отец, видевший как я готовился, тоже видно удивился, но порадовался за своего «балбеса» и предложил учиться и не работать, но я так не мог, не мог я сидеть на шее у родителей. Фиктивную справку для учебной части МГУ, что я работаю в экспедиции, отец мне достал в отделе кадров. А по весне он устроил меня рабочим в геологическую партию, договорившись с начальником партии Федоровским. Принять постоянным сотрудником было сложно, но было правило – если человек проработал больше полугода, его зачисляли постоянным сотрудником автоматически. А друзей у отца, чтобы проделать такое действие, было предостаточно. У хороших людей всегда много друзей!

ЗАБАЙКАЛЬЕ

Подготовка

В марте 1966 года в моей трудовой книжке появляется запись: «Зачислен на временную работу на должность младшего техника» и круглая печать «Аэрогеологическая экспедиция №8. Всесоюзный аэрогеологический трест (ВАГТ)». Я был оформлен в партию Федоровского В. Г.

Сначала, чтобы чем-то занять меня, мне дали отчет за предыдущий год и сказали почитать. В партии геологами работали Юра Николаев, Люба (его супруга) и Тамара (прекрасно ее помню, но фамилию забыл). Был еще техник-радист-хозяйственник Юра Михеев. Несколько дней я тупо просидел за выделенным мне столом, читая отчет и ничего в нем не понимая. Описание толщ по возрасту, слоев, слойков… Затем принял участие в подготовке и сдаче очередного промежуточного отчета. Раскраска калек схем и карт цветными карандашами, печатание заголовков и различного текста и наклеивание его на кальки резиновым клеем, Отчеты за проделанную за год работу защищались и сдавались тогда каждый год, правда карты выпускались из картгруппы на кальке. А окончательный отчет выпускался с геологической картой на ватмане.

Затем подготовка к полевым работам: обрезка физико-географических карт от градусной сетки, надписи цифрового обозначения тушью на оборотной стороне карт и наклеивание их на кальку (чтобы не размокали, если случится такое), нумерация и надписи для координации АФС (аэрофотоснимков) и т. д.

Готовясь к предстоящим полевым работам я задумался о приобретении соответствующего ножа и мне помогли «достать» великолепную красивую финку с наборной цветной пластиковой ручкой. Такие финки делали «сидевшие» дядьки. Ножны к ней сдал сам из двух деревянных планок, склеил их БФом, сбил обувными гвоздиками и отшлифовал наждачной бумагой. Для крепления к поясному ремню, проделал две маленькие дырочки и вдел в них тонкий кожаный шнурок. Финка крепилась спереди справа, свободно висела не мешая движению и всегда, что называется, была под рукой. Так что к предстоящим сражениям с дикой природой я был готов и при оружии.

Финка

Могу заметить, что уже в поле Юра Михеев сказал, что сталь финки мягкая и в доказательство стукнул лезвием своего ножа по лезвию моего. И на моем осталась зазубрина. Я сильно разочаровался в своем приобретении и без сожаления в конце сезона отдал финку Юре, который ее и выпросил. В последствии я об этом пожалел, так как для чистки рыбы или разделки добытых птиц и крупных животных (оленей, сохатых и горных баранов) она бы очень даже оказалась бы удобной.

Москва – Чара

ИЛ-18

В конце мая состав партии, набрав рабочих, вылетел к месту полевых работ. Партия проводила геологическое картирование в районе Чары с базированием от одноименного поселка.

Авиа билеты приобретались интересной формы: они выписывались на одного человека с припиской «с ним… человек». А сбоку на билете были отрывные талоны для смены пунктов-городов пересадок (до трех талонов).

ЛИ-2

Наш авиабилет выглядел так: город вылета – Москва, фамилия старшего группы (с припиской, сколько с ним человек), и два талона для пересадки Москва-Чита и Чита-Чара.

Значит сначала на ИЛ-18 до Читы, где ждем на базе экспедиции вылета в поселок Чара на ЛИ-2. А там, на базе получив телогрейку, противоэнцефалитный костюм (попросту «энцефалитку»), резиновые сапоги и портянки, на вертолете МИ-4 в район работ.

МИ-4

Базовый лагерь. Случай с поварихой

Базовый лагерь в районе работ всегда выбирался в центральной части выделенного для съемки «листа», но так, чтобы он был на реке. И для души простор, и рыбалка тебе пожалуйста, и заброска отрядов во все стороны одинакова. Для отработки геологического картирования партии был выделен так называемый «сдвоенный лист», поэтому в состав сотрудников были добавлены еще геологи – Юра Найденков, Сима Панкина, Ким (кореец – хорошо помню его физию с узкими глазами, а вот фамилию забыл), Лева Нусинсон и Саша Свиридов..

Базовый лагерь был «разбит» на берегу реки Апсат, река еще была покрыта толстым слоем ледяной наледи, в средней части которой была узкая промоина, по которой бурлил, зажатый как в тиски, стремительный поток.

Работать предполагалось с оленями, но их все не было, и мы развлекались, наслаждаясь бездельем.

Палатка старой конструкции

Я жил в палатке, где в задней ее половине по всей ширине были построены единые нары-настил из жердей. В передней части сбоку стояла печка с выводом труб дымохода вверх.

Палатка новой конструкции

Надо сказать, что такая конструкция быстро показала свою несостоятельность: частички пепла-угольков вылетали вверх из-за хорошей тяги, а затем опускались вниз прямо на полотно брезентовой крыши и прожигали в ней дырки. Со временем выходное отверстие для установки металлической разделки стали делать сбоку и срок службы палаток заметно увеличился.

Также, новые палатки стали выпускаться с тамбуром, под которым очень удобно было складывать заготовленные полешки-дрова для печки.

За время вынужденного простоя случилось одно происшествие, когда всеми любимая повариха, находясь под хмельком от браги, угодила в ту самую промоину. То ли за водой пошла, то ли еще что… Как только жива осталась.*

Один…

Чтобы не терять время из-за простоя решено было разойтись отрядами в выкидные маршруты дня на три – четыре, Что и было сделано. Все разошлись, лагерь опустел, только меня оставили – толи сторожем, толи пожалели, что с непривычки буду только мешать… Сказали, чтобы ждал оленей…

Мне разрешено было перебраться в начальскую палатку и я несколько дней провел в ней. Она была старенькая и выгоревшая до белизны, но зато в ней было светло и легко было избавиться от залетавших комаров. На полках были кое-какие книжки, так что я не скучал.

Заодно отдыхал от комарья, от которого просто некуда было деться, когда я жил в общей палатке в пятером. Постоянно кто-то выходил и входил, занося на спинах очередную порцию этой жаждущей крови своры. Особенно мучительно было по ночам: жарко, а из спального мешка носа не высунешь, тут же вцепятся.

* – этот эпизод подробно описан в рассказе «Чара. Мой первый полевой сезон».

Я мазал лицо диметилом, но его хватало максимум на час, а потом мажся снова. А спать-то хочется. Вот и мучаешься не понятно от чего больше – от жары или от комарья.

Очень они доставали и при выходе из палатки, когда нужно было что-то приготовить себе поесть, а затем и посуду помыть. Но с грехом пополам продержался несколько дней.

Нары во всю ширину палатки

Народ стал возвращаться и я перебрался опять в нашу темную обитель, где было весело от бесконечных баек и историй, но невыносимо от комариного засилья.

Начало полевых работ

Но, наконец-то, в составе небольшого отряда нас перебросили вертолетом на речку Сакукан, в среднее ее течение. Обустроив на берегу среди леса лагерь, мы стали совершать из него маршруты в горы. Энцефалитка хорошо защищала от комаров, диметил носил в плоском флакончике из-под духов «Красная Москва», а брючины иногда напускал поверх сапог, чтобы в них при ходьбе по кустам не сыпался всякий сор пополам с комарами.

Вертолет МИ-4

Я ходил в маршруты с Найденковым Юрой, а вторым рабочим был его брат, такой же длинноногий. Бывает, перепрыгнут по камням ручей, а я суечусь, мне не перепрыгнуть… Ищу место попроще. В наши рабочие обязанности входило шлихование водотоков и снятие замеров радиометром через каждые 200 м. День я с радиометром, в следующем маршруте Юрин брат. Мы, почему-то, шутили – «без радиометра хоть на край света.

С Юрой было весело – он постоянно улыбался и шутил над нами, развлекая заодно различными байками, анекдотами и поговорками. Он даже научил нас играть в преферанс. В маршрутах мы, бывает, поднимались по распадкам до самых вершин и проходили по гребням водоразделов, чтобы спуститься вниз по соседнему распадку. И тогда с вершин открывался такой вид на окружающие дали, что казалось, весь мир под ногами.

Подъемы давались мне не легко, но я старался этого не показать. Но был одно восхождение, когда я так выбился из сил, тело стало словно ватным и я остановился, не в силах идти дальше. До водораздела метров 100 – 150, а я сдвинуться с места не могу. Сначала напарник снял с меня рюкзак, я прошел пару метров и опять встал. Тогда он взял меня за ру ку и повел за собой. Я медленно шел, но все-таки шел. Отпустит руку – я останавливаюсь. Дойдя до перевала я просто рухнул на землю… Когда мы стали спускаться, все прошло. Юра предположил, что я напился воды при подъеме, поэтому и ослаб. С тех пор в маршрутах я старался не пить, ну так, самую малость, пару глотков если приспичит.

Еле дошел…

При спуске вниз по сыпучим осыпям или заваленными валунами русел ручьев в распадках мы старались соблюдать осторожность, чтобы не спустить внизу идущему камень в голову.*

Но помню, однажды, задержавшись в маршруте, мы, чтобы успеть в лагерь засветло, понеслись вниз вскач, рискуя не то, чтобы навредить ниже бегущему, а рискуя кувыркнуться и себе шею сломать. Видно не простой это был спуск, раз я запомнил его на всю жизнь.

Был у нас интересный маршрут, когда мы должны были подняться к водоразделу к находящемуся там оставленному лагерю Гулага с шахтой по добыче заключенными урановой руды.

* – А вот моему коллеге не повезло. Когда уже позже я работал на Колыме, а он перешел в другую партию, работавшую в горах, он таки получил бульник в голову от студентки. Я этот случай подробно описал в рассказе «Трагедии в геологии».

Оставленный лагерь Гулага

Но, к счастью для моей шевелюры, мы спутали распадки и поднялись по соседнему. А Лева Нусинсон тоже спутал и поднялся по нашему. Он посетил оставшиеся строения и зашел в барак лагеря, благо ему за свою шевелюру волноваться не приходилось, ее у него просто не было.

В бараке лагеря Гулага

Когда мы возвращались по тропе к лагерю, Юра сказал, что из здешнего урана была изготовлена наша первая урановая бомба. А я шел и, отгоняя комаров, которые и не думали меня бояться, казалось мои отмашки их только развлекают, думал о том, какого было здесь находиться и работать этим заключенным в обычной одежде и, хотя бы, без того же диметила. *

Я к этому времени немного пооброс, так как еще весной подстригся наголо, о чем напоминает мне фотография, на которой меня стрижет «под Котовского» одна из поварих – молодая учительница, поехавшая на лето в экспедицию. Она подстригала всех желающих, видно у нее был навык.

Лагерь у речки Средний Сакукан

* – Этот эпизод я описал в рассказе «Чара. Мой первый полевой сезон».

Были у меня и переброски с оленями. Но они меня что-то не очень впечатлили. Видно ко всему нужно приспособиться, выработать навык. Ведь на оленя даже не сядешь толком. Вскакивать, как на лошадь нельзя, еще и хребет ему переломишь. Садиться нужно осторожно. Это хорошо, у кого ноги длинные, а мне как? Приходилось подводить его к какой-нибудь кочке и, ступая на нее, пытаться уже потом влезть в седло. Но олень же хитрый, весь в хозяев якутов, только ногу поднимешь, а он переступает на шаг вперед. Уже не сядешь, начинай все сначала.

Правда, когда сможешь сесть, ехать уже можно боле-мене, соблюдай только равновесие, стремян то нет. Проще идти за ним. Тащит он немного, всего килограмм 40 (по 20 на каждом вьюке), поэтому и идут караваном в связке. Но зато идешь налегке. Но тоже поспевай, идут не торопливо, но бодро…

Осень…

К осени весь коллектив партии собрался для камералки на основном лагере. Рабочих вывезли в Чару, где их рассчитали, выдали аванс и отправили по месту жительства. Остались только мы с Юриным братом и пара поварих. Это был конец августа или начало сентября. Днем было тепло, но к вечеру холодало. Печки топились и днем (особенно в женских палатках) и на кухню дрова нужны были, ведь кормили нашу ораву трижды в день и ведрами.

И поручили нам с напарником напилить дров на всех. Бензопилы в партии не было, так что прихватили наши ИТЭЭРы пилу двуручку и завалили недалеко от лагеря здоровенную сосну в два охвата. И оставили нас с этим баобабом наедине, мол, «пилите, Шура, пилите». Ну и намучились мы с этим стволом, навыка-то почти никакого. Так, слегка подучились за сезон. За день, с грехом пополам, с постоянными передыхами (ведь не скажешь – перекурами, мы оба некурящие), периодически восклицая: – Ну что ты тянешь? – мы все же отпилили четыре… чего? Полена? Звучит как-то мелко, ведь с каждым мучались наверное по часу. Пришли ИТЭЭРы, подхватили наши изделия и отнесли в лагерь. Нас вроде даже похвалили. Там покололи на поленья и, надо же, прилично чурок оказалось – на несколько дней.

А как-то решили устроить баню. Насобирали по руслу окатанных камней гранитоидов, сложили кучкой и, завалив корягами и стволами деревьев, принесенных рекой, подожгли. Пламя поднялось до небес… Часа через два – три остатки несгоревшего растащили, угли залили, чтобы не дымили, и натянули над раскаленными камнями палатку 4-местку. Забрались в нее, а я, не особо переносящий жару, уселся на корточки у входа. В палатке было жарко и, когда на камни брызгали водой, горячий пар с шипением распространялся по палатке, поднимаясь под потолок и обдавая все тело. Но как только любители «поддать жару» плеснули «как следует», меня словно пронзило кипятком и я пулей выскочил из палатки и бросился в речку.

Хлеб полевой выпечки

Хлеб мы выпекали, сложив печку из таких же камней. Засыпали галечником или выкапывали в склоне, обкладывая стенки плоскими плитами. Два часа протопки, затем выгребали угли и закладывали формы с тестом. Вход закрывали плоской плитой и подкладывали перед ней сохранившиеся угли. Минут через 40 формы вынимали. До чего же вкусен был этот хлеб, особенно горбушки. Они были просто на расхват.

Вот из охоты и рыбалки я, почему-то, ничего не помню. Только запомнилось мне, что весной кто-то подстрелил оленя и я впервые поел оленятины. Мясо как мясо, для меня что говядина, что оленина. Только со временем я стал ощущать вкус оленины, сохатины и баранины.

Такая печка и для бани пойдет, и для выпечки хлеба…

Но все когда-то заканчивается и пришло время эвакуации. Уже лег снежок лучше было не ждать холодов. Нас стали вывозить в Чару, где мы получали небольшой аванс и авиабилеты до Москвы.

Прощай Чара! Прощай Забайкалье! Прощайте вершины!

= = = = = = = = = =

КОЛЫМА

Колыма ты моя, Колыма…

В партии Шульгиной В. С.

Зимой мы подготовили и защитили отчет, а это был последний год четырех летнего цикла работ. К этому времени экспедиция получила новую большую территорию для изучения и постановки геолого-съемочных работ на Колыме. Часть коллектива осталась работать в Забайкалье (экспедиция №2), а часть перевели колымскую, получившую №8. Меня определили в партию Шульгиной В. С., которой поручили разработать и создать новую более подробную геологическую шкалу, так как партии стали работать на слабо изученной территории, где границы геологических подразделений определялись по наличию ископаемой фауны, а ею толщи осадочных пород были бедны. Поэтому решено было изучить опорные разрезы и описать их, разделяя более детально на свиты, то есть по литологическим отличиям границ толщь.

Работа моя, как техника, состояла в сопровождении Шульгиной на разрезы, обрабатывать отбитые образцы на различные виды анализов и шлифы, наклеивая на них этикетки из пластыря, подписывать их и заворачивать в крафт бумагу для отправки в Москву. А самое нудное, как оказалось, это было колотить фауну в очень бедных ею известняках.

В составе партии были еще старшие геологи Сурмилова Женя и Флорова Зоя, техники Юра Волков (радист и хозяйственник) и Володя Чекмазов. С ребятами я быстро подружился и считал, что с новыми ребятами работать мне просто повезло. Позже, в партию был принят старшим геологом новый сотрудник Сидяченко Григорий, специалист палеонтолог.

Сидяченко Г. А., я, Женя Сурмилова и Шульгина В. И.

Москва – Лобуя

Нам предстояло вылететь самолетами к месту работ по маршруту Москва – Якутск – Зырянка – Среднеколымск, а из последнего вертолетом или катером до поселка Лобуя.

Из Москвы мы вылетели на уже знакомом ИЛ-18 с двумя посадками для дозаправки, а пассажирам, чтобы размяли конечности. В Якутске провели несколько дней, мучаясь от нехватки места для ночлега, где в здании аэропорта на втором этаже для пассажиров был выделен целый зал с рядом кресел, которые были вечно заняты. Днем еще можно было съездить в город, познакомиться с ним, побродив по центральной части, сходить в кино. Но к вечеру холодало и хотелось бы где-нибудь «протянуть ноги». Хорошо, если какой-нибудь транзитный пассажир освобождал кресло в зале и удавалось как-то скрючиться в нем на ночь. Однажды нас пустил к себе в кабинет милиционер авиапорта и мы провели ночь на его кожаном диванчике. Наверно и запомнился этот эпизод, потому что пружины из дивана так выпирали. -*

Кожаный «милицейский» диванчик

Из Якутска на ИЛ-14, заменившим ЛИ-2 (советский Дуглас), мы вылетали до Зырянки. В пути делали две остановки для дозаправки – в Усть-Нере и Оймяконе, где от нечего делать заходили в столовую и не могли не соблазниться свежеиспеченной булочкой и стаканом какао.

В Зырянке та же проблема с ночевкой. Лишь однажды партия Каца поставила в палисаднике аэропорта рядом с домиком метеостанции 10-местную шатровую палатку, где можно было спокойно переночевать, а днем посмотреть как запускаются большие резиновые шары с маленькими примитивными приборчиками.

* – Этот эпизод описан в рассказах «Дорога на Колыму» и «Яна. Индигирка. Колыма»

АН-2

Дальше из Зырянки в Среднеколымск на АН-2. Не могу вспоминать без содрогания. Вестибулярный аппарат у меня слабый и качку не переносит. А в АН-2 даже туалета нет и отсидеться, как порой бывало даже в ИЛ-14, не было возможности.

В Лобую нас доставляли или вертолетом МИ-4 или катером БМК.

Здание администрации Гулага

В Лобуе с жильем тоже была проблема. Администрация размещалась в большом отремонтированном двухэтажном доме, где и работали и жили сотрудники бухгалтерии и наши женщины размещались как-то там «по-знакомству». А вот где ночевали мы, совершенно не помню. Особенно осенью, когда уже и полярные сияния начинались.

Бетонный каземат. Вид снаружи

Только однажды нас разместили в избе строящегося нового магазина, где поместились все слетевшиеся партии экспедиции. Такие общие встречи друзей сопровождались общим застольем, а значит бухаловым, и однажды это даже привело к трагедии.

Здание каземата внутри.

В поселке стояли две бетонные коробки с зияющими пустотой окнами. В них когда-то стояли динамомашины. А сейчас они были замусорены и загажены. Однажды заглянув в них у нас отпала всякая мысль о том, чтобы использовать их под жилье. А ведь можно было, наверное, их отремонтировать.

Здание клуба

Позже построили еще одну избу, разделенную пополам с двумя отдельными входами. В одной поселился начальник экспедиции, другую заняла сотрудница бухгалтерии.

На краю поселка на обрыве стояло одноэтажное здание, используемое под клуб. Мы ходили туда посмотреть какой-нибудь фильм. Причем, показав пол фильма, киномеханик выходил в зал, собирал плату (по 30 коп.) и продолжал показ.

Антенны радио-линейной связи

По краям поселка кое-где еще сохранились остатки заборов с колючей проволокой.

А на вершине сопки красовалась большими красными антенами воинское подразделение радиолинейной связи.

Tasuta katkend on lõppenud.