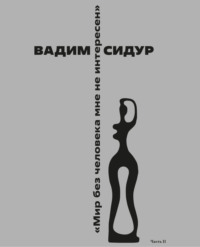

Loe raamatut: «Вадим Сидур «Мир без человека мне не интересен». Часть II. «Однажды они спустились в подвал». Друзья, почитатели вспоминают…»

© Составители, 2022

© Авторы воспоминаний, 2022

© Воловников В.Г., вступительная статья, комментарии, 2024

© Гладков Э. Н., фотографии, тексты к некоторым фото

© Геннис Г. Г., стихи, предисловие к альбому

© Нольде Н.Л., дизайн и макет, 2024

ISBN 978-5-98604-967-0 ISBN 978-5-98604-969-4

© АИРО-XXI, 2024

© «Пробел-2000», 2024

Составители настоящего издания выражают искреннюю благодарность

Карлу Аймермахеру,

Ренате Аллардт,

Александру Бредихину,

Фиби Гринберг,

Евгении Грозе,

Максу Гутброду,

Андрее фон Кнооп,

Дмитрию Сидуру,

Рольфу Фигуту,

поддержавшим концепцию нашего издательского проекта, а также всем многочисленным почитателям Вадима Сидура, проявляющим неизменный живой интерес к его искусству.

Вадим Абрамович Сидур родился в 1924 году в Екатеринославе, в семье Абрама Яковлевича Сидура (1898–1972) и Зинаиды Ивановны Сидур (Андриановой, 1898–1970). В 1941 году успел закончить девятый класс средней школы. В июне 1942 года призван в армию. По окончании Пулемётного училища в Кушке в ноябре 1943 года отправлен на фронт. 7 марта 1944 года был тяжело ранен в бою под Кривым Рогом. После госпиталя его демобилизовали как инвалида второй группы.

Осенью 1944 года поступил в Сталинабадский медицинский институт, но не закончил его и в августе 1945‐го уехал в Москву, где был принят в Московское высшее художественно-промышленное училище (быв. Строгановское) на факультет монументальной и декоративной скульптуры. В нем он проучился восемь лет (окончил Строгановку в 1953 г.).

В 1954 году Сидур стал инициатором создания творческого коллектива «ЛеСС», в который вошли также его товарищи по училищу В. Лемпорт и Н. Силис (их союз распался в 1962 г.).

С 1956 г. по 1986 г. работал в своей мастерской на Комсомольском проспекте. В июне 1961 года перенес первый инфаркт.

Сидур – автор более пятисот скульптур и нескольких тысяч произведений графики.

Умер в Москве после третьего инфаркта 26 июня 1986 года.

17 ступенек вниз, или о тех, кто сохранил память о знаменитом Подвале

Семнадцать ступенек ведут в подвал – скульптурную мастерскую Вадима Сидура. Трудно сказать, сколько людей спускалось вниз по этой лестнице. Приходили однажды, возвращались снова, оставались «навсегда». Сразу же, когда в 1956 году сюда вселились молодые скульптуры Лемпорт, Сидур и Силис (до 1962 года они работали вместе), подвал превратился в один из центров духовного общения интеллигенции оттепельной Москвы. И таковым оставался в течение тридцати лет. Если бы мы чудесным образом обладали способностью переноситься в прошлое и могли то и дело заглядывать в эту мастерскую, то увидели бы множество замечательных лиц. Тех, о ком мы знаем по воспоминаниям современников, по их письмам и дневникам, кого мы видели когда-то в кино.

Ещё прекраснее – представить всех этих людей одновременно собравшимися в ставших вдруг бесконечными стенах мастерской, неторопливо расхаживающими среди скульптур, рассматривающими рисунки и гравюры. Или вообразить их просто сидящими за таким же бесконечным и неохватным овальным столом рядом со скульптором и его женой Юлией. Друзья и знакомые, приходившие сюда, приводили своих друзей и знакомых. Появлялись в мастерской и гости из других городов и из-за границы. «Две комнаты представлялись мне потаённым кладом среди серого и суетного советского общества, шум которого доносился сверху, с поверхности», – вспоминала Анника Бекстрём, славистка из Уппсалы. Люди любили бывать здесь и потому, что, как говорила Юлия: «Дима всех выслушивает и всех утешает, как может». Особенная черта его личности – способность и готовность поддержать, помочь и даже спасти. Его словам невозможно было не поверить, как невозможно было не оказаться в поле его притяжения и как нельзя было его не полюбить. «Здесь, в этом кругу… я вдруг обрела Россию, которую бессознательно искала: щедрую, тёплую и яркую, похожую на тот её образ, что возникал при чтении классической литературы», – написала всё та же Анника Бекстрём. Оказавшись в мастерской, любому из посетителей хотелось, чтобы вот этот вечер, эти часы и минуты, вместе с Вадимом и Юлей, длились бесконечно и никогда не прерывались. Счастливые вспышки воспоминаний о том времени долетают издалека; приближаясь, они делаются ярче и становятся настоящим радостным потоком.

Немало интересного могли бы рассказать все, кто здесь побывал. Но многих людей уже нет на свете – и их рассказов теперь никто не узнает. Однако очень интересные истории о Вадиме Сидуре и мастерской, которые оставили близкие друзья и почитатели его творчества, удалось собрать в этой небольшой по объёму книге. Смею утверждать, что заметки эти весьма ценные и представляют интерес не только для искусствоведов и историков культуры. Книга рассказывает об эпохе в изобразительном искусстве и об эпохе в жизни страны.

Встречи авторов воспоминаний с Сидуром относятся к 1970-м и началу 1980-х годов. Времени, на первый взгляд, не самому яркому. Вадим Сидур умер в июне 1986 года, когда пора бурных реформ, названная вскоре перестройкой, только-только начиналась, даже сам этот термин – «перестройка» – прозвучал впервые лишь в апреле того года. И хотя слышались уже слова о «ветре перемен», Вадим Сидур, к великому сожалению, так и не успел убедиться в их приходе. За два месяца до его смерти в газете «Московская правда» появилась большая погромная статья о современном искусстве «Путешествие от «А» до «Я», или От «неофициального» искусства к проповеди антисоветчины», не оставлявшая надежд ни на какие перемены. Имя Сидура было упомянуто в контексте происков «ЦРУ», в одном ряду с «горсткой отщепенцев, содержащихся на иудины сребренники», с «родинопродавцами»… Это последнее, что он смог прочитать о себе в советской прессе на родине, за которую пролил кровь. Однако перестройка всё-таки началась по-настоящему и шла стремительно. Уже год спустя, в апреле 1987-го, «Литературная газета» печатает громкую статью академика Виталия Лазаревича Гинзбурга о Сидуре с призывом выставить и показать зрителям его произведения. Ещё через месяц прошла первая выставка его скульптур – в Комитете защиты мира в Москве, потом – в выставочном зале Перовского района. Вслед им – в августе – привлекшая внимание общественности публикация Юнны Мориц «Взывающий» с фотографиями Эдуарда Гладкова в многомиллионном, самом популярном тогда журнале «Огонёк». (Попутно скажем, что фотографическая летопись мастерской Сидура в исполнении упомянутого фотомастера представлена в другой части настоящего издания.) И в том же 1987-м году кинорежиссёр Марк Ляховецкий на главной советской студии документальных фильмов ЦСДФ снимает фильм «Группа товарищей». О выдающихся людях, роль и значение которых не было замечено и по достоинству оценено на родине при их жизни. Один из сюжетов этого фильма посвящён Вадиму Си-дуру. Но это уже после смерти скульптора. А годы, о которых в основном идёт речь в книге, были иные. Официальная идеология в союзе с цензурой и тайной полицией, казалось, забетонировали любые просветы инакомыслия. Сидур, который чрезвычайно дорожил возможностью заниматься свободным творчеством, работать в своей мастерской, никогда не причислял себя к диссидентам. О своём предназначении в искусстве он говорил весьма определенно: «Я считаю, что для меня как художника – это единственная возможность и самая действенная форма протеста. Я совершенно уверен, что никаким другим образом не могу выразить свои чувства более убедительно и сильно».

В 1971 году у Вадима Сидура возникла мысль показать, как творит художник, заглянуть в его мир и попытаться рассказать, как возникают идеи произведений, откуда берутся все эти поразительные художественные образы. И сделать это он захотел необычным для себя способом – решил снять художественный фильм. Юлия записала тогда в дневнике: «Концепция Сидура – в замкнутом пространстве. В подземелье находится художник, одиночка, производящий ценности. У него есть ограниченное пространство, которое он в течение своей жизни беспрестанно заполняет, отражая через скульптуру, рисунки, гравюры свой мир, далеко не радостный, но глубоко правдивый». Фильм по сценарию Сидура снял его друг и ученик Олег Киселев, настоящий мультиталант – театральный актёр, режиссёр, кинооператор, писатель, художник. Сегодня лучше него, пожалуй, никто не расскажет об этом уникальном «проекте» Вадима Сидура. О том, как осуществлялась идея, об атмосфере работы, которая увлекла и поглотила обоих. Сидур «знал, что ему делать, а я знал как…, – вспоминает Олег Киселев. – Благодаря художественному миру Сидура и нашему фильму я окончательно потерял интерес ко всему, что находится на поверхности». «Самиздатское» кино было сделано «в стол» и первые годы показывалось лишь самым близким друзьям. И только в пределах мастерской: на стену рядом со скульптурами вешали экран, а на стол водружали бесценный по тем временам 16-миллиметровый стрекочущий кинопроектор «Школьник». «Кино десять лет вылёживалось в ожидании зрителя», – писал В. Сидур в 1980-х. Десять лет, можно сказать, об этом подпольном фильме мало кто знал. В общении с людьми (даже друзьями) Вадим и Юлия неизменно придерживались принципа – никому ненужной, лишней информации не давать. Не из страха за себя, а из беспокойства и чувства ответственности за других: «Зачем людям лишние знания, которые могут им повредить». Не являясь диссидентами сами, Вадим и Юлия с ними общались, со многими дружили. И вынуждены были быть осторожными. «Мы – люди, искалеченные подозрительностью», – записала Юлия в дневнике. «После Диминой смерти я – с чувством некоторого шока – узнал из его записей той поры, что он заподозрил в нас людей “из шкатулки”, то есть подосланных с определённой целью, – пишет в своем эссе Марк Харитонов. – Этот штришок стоит многого, он характеризует нe столько нас или его, сколько время, искажавшее нормальные человеческие отношения, когда именно естественный разговор казался неестественным и вызывал подозрения». В мастерской «говорили открыто, особо не сдерживаясь. Правда, могли в какой-то момент накрыть телефон подушкой. “Мы предполагаем, что нас через него подслушивают, – сказал однажды Вадим, как бы извиняясь передо мной. – Но, возможно, это просто наш бзик”», – вспоминала Анника Бекстрём.

Андреа фон Кнооп рассказывает о том, как, направляясь однажды в мастерскую Сидура вместе с друзьми, приехавшими из ФРГ, ей пришлось оставить машину в нескольких кварталах в стороне, а дальше идти пешком, чтобы не вызвать лишних подозрений.

Очень важны свидетельства английского литературоведа Майкла Скэммела. Он оказался в мастерской в 1970 году. Тогда же Юлия записала в дневнике: «…уму непостижимо, как может человек из другой страны и из другого мира стать в первый же свой приезд к нам совершенно близким человеком». Более чем полвека спустя Майкл Скэммел подробно рассказывает о знакомстве с Вадимом и Юлией и очень непросто и драматично сложившихся отношениях с ними, заканчивая свою историю словами: «КГБ прервал связь между нами, разрушил нашу дружбу и уничтожил еще одно связующее звено между Востоком и Западом, которое поддерживало моральный дух советских художников и интеллигенции».

1970 год не самое благоприятное для общения с иностранцами время. Тут надо вспомнить, что совсем недавно, в августе 1968-го, войска стран Варшавского договора (главным образом советские войска) подавили «Пражскую весну», на торжество которой возлагала надежды не только чехословацкая, но и советская интеллигенция. У Вадима и Юлии было множество друзей в Чехословакии, связи с которыми оказались временно прерваны или вовсе прекратились. И неизбежно, как и во все другие эпохи, под грохот танков проснулись и оживились силы реакции и еще более удушающей цензуры, их мрачный расцвет пришелся как раз на 1970 год. Одним из символов наползающих зловещих перемен стала установка у Кремлевской стены памятника на могиле Сталина 25 июня 1970 года, хотя внешне это событие прошло так же тихо, как и сам вынос тирана из Мавзолея девятью годами раньше. То время – своего рода поворотный пункт в российской истории, переход к эпохе, названной позднее «застоем», с её новыми уже далеко не оттепельными возможностями и тягостным и преимущественно унылым советским образом жизни.

И всё-таки. Именно в 1970 году в Москву попал еще один человек с Запада, который сыграл значительную роль в жизни Вадима Сидура. Произошло это в результате перемен в международных делах. Стараясь как-то сгладить весьма неприглядное впечатление, которое произвела агрессия против Чехословакии и придать своему режиму пусть и чисто внешне толику человечности, советские руководители с готовностью поддержали Ostpolitik, так называемую новую восточную политику – политику сближения со странами Восточной Европы, начатую тогдашним канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

В августе 1970 года был подписан эпохальный Московский договор, положивший начало периоду «разрядки» в международных отношениях. Вслед ему было подписано важное межправительственное соглашение с ФРГ о научном сотрудничестве и обмене учёными. В числе самых первых западногерманских учёных, получивших возможность приехать тогда в СССР, был и 32-летний славист-литературовед и семиотик, доцент Констанцского университета Карл Аймермахер.

Явление в Москве учёного из ФРГ в 1970‐м казалось чудом. Для многих он был пришельцем с другой планеты. Иностранцев на советской земле тогда было ничтожно мало. «Ты первый немец, которого я вижу не через прицел пулемета», – сказал тогда Вадим Сидур Карлу. Творчеству Сидура Аймермахер посвятил затем значительную часть своей жизни (наряду с научным изучением творчества других неофициальных советских художников и непрекращающимися исследованиями в области семиотики и культурной политики). Будучи по-настоящему влюбленным в искусство, обладая знаниями и невероятной энергией, Карл Аймермахер сумел организовать отливку (по небольшим авторским моделям) и установку в немецких городах десяти скульптур Сидура в монументальном размере. Он же подготовил все многочисленные выставки его произведений в Германии в 1970‐х –1980-х годах. Могу утверждать, что встреча Карла Аймермахера и Вадима Сидура осенью 1970 года была судьбоносной для них обоих. Не каждому учёному удается сделать открытие, подобное сделанному Карлом. И не каждому художнику, отдававшему искусству все свои силы и свой уникальный дар, удавалось добиться такого успеха и такой известности, которые выпали (и, конечно, вполне заслуженно) на долю Сидура. Ценные свидетельства Карла Аймермахера о том времени и его размышления о творчестве скульптора (а также о некоторых перекличках с его собственными поисками в изобразительном искусстве, не забудем, что Аймермахер, наверное, не без влияния Сидура, в какой-то момент открыл в себе художника) – на страницах этой книги.

В эти тридцать лет жизни мастерской Сидура – между 1956‐м и 1986-м годами – уместились, как мы видим, и «оттепель», и «застой», и «разрядка», и «перестройка» – важнейшие исторические этапы, и о каждом из них читатель найдет здесь рассказ или, по крайней мере, характерные детали-штрихи, оставшиеся у вспоминающего в памяти. Друзья Вадима и Юлии, их ученики по-прежнему бывали в мастерской, пока она продолжала существовать. Встречались и в квартире скульптора на Брянской, затем и в выставочном зале в Перове (ныне превращенном в Музей Вадима Сидура). Тогдa же появились новые люди, которые не были лично знакомы с Сидуром, но вдохновлялись его искусством в своём творчестве. Искусствоведы, журналисты, киношники, музыканты. Певица Людмила Бакши, в частности, рассказывает о том, как в начале 1990-х режиссер Валерий Фокин вместе с Театром ударных Марка Пекарского поставил в Москве спектакль «Сидур-Мистерия» на музыку композитора Александра Бакши и на стихи Вадима Сидура, которые прозвучали в её исполнении.

В 1992 году для того, чтобы познакомиться с Юлией и побывать в Музее Сидура, в Москву из Берлина приезжал Кристхард-Георг Нойберт, протестантский теолог, который долгое время был священником церкви на Гогенцоллернплатц в Берлине. Будучи ценителем мирового современного искусства и знатоком христианской живописи и скульптуры, он впервые увидел произведения Сидура на одной из его выставок в 1980 году и тогда уже был ими «очарован и увлечён». Рассказ К. – Г. Нойберта в нашей книге интересен не только как признание одного из давних почитателей творчества скульптора, но и как свидетельство невероятной, казалось бы, материализации влюблённости в искусство Вадима Сидура. В мае 1995 года Нойберт сумел организовать очень представительную выставку, на которой были показаны все жанры и периоды творчества Сидура – скульптура, графика, рисунки, и кроме того, читались его стихи и демонстрировался кинофильм. В 2001 году благодаря стараниям того же К. – Г. Нойберта церковь на Гогенцоллернплатц смогла приобрести скульптуру «Лик», украшающую этот храм и сегодня. Мы уже сказали, что первые статьи о Сидуре на его родине появились в первый же год после его ухода. Юлия внимательно за ними следила. «Мне не хватает только одного – все пишут правильно, но ни один не может рассказать, какой Дима был хороший», – пишет она Карлу в одном из своих писем. Радуясь каждой новой публикации, она с нетерпением ждала появления следующей. И в конце 1987 года в очередном письме сообщает: «Марк Харитонов написал про Диму очень интересный текст. Возможно, пока это у нас самый неповерхностный взгляд и на личность, и на творчество». Речь идёт об эссе М.С. Харитонова «Заложник вечности», которым мы открываем настоящую книгу. Другие воспоминания, в ней опубликованные, как правило, написаны гораздо позже, уже в близкое нам время. Но и это тоже рассказы людей, однажды спустившихся в знаменитый Подвал по семнадцати ступенькам вниз и сохранивших его в своей памяти навсегда.

Владимир Воловников

Марк Харитонов

Заложник вечности1

1. «Современное состояние»

В марте 1974 года мы с женой пришли в мастерскую Вадима Сидура поговорить, не возьмется ли он сделать памятник нашему погибшему другу поэту Илье Габаю2. Галя3 была хорошо знакома с ним лет 15–12 назад, с тех пор не виделась, я примерно столько же лет был о нем наслышан, но оказался в его Подвале (буду вслед за ним писать это слово с большой буквы) впервые. Хорошо помню первое впечатление: впечатление мощного, своеобразного художественного мира и в чем‐то очень близкого человека. Первое понятно, хотя в отдельные скульптуры я по‐настоящему вгляделся лишь потом – и продолжал вглядываться, уясняя их смысл, многие годы; но откуда это мгновенно вспыхнувшее чувство близости? Сам повод нашего прихода, разговор об обстоятельствах самоубийства Габая располагал к откровенности, не было сомнения, что мы говорим с человеком своим, и Сидур действительно с готовностью взялся сделать эскиз памятника…

Бойтесь новых знакомств!

He пишите дневников!

Лишь сейчас, после Диминой смерти я – с чувством некоторого шока – узнал из его записей той поры, что он заподозрил в нас людей «из шкатулки», то есть подосланных с определенной целью. Этот штришок стоит многого, он характеризует нe столько нас или его, сколько время, искажавшее нормальные человеческие отношения, когда именно естественный разговор казался неестественным и вызывал подозрения. «Бойтесь новых знакомств! He пишите дневников! Будьте бдительны!» – записывает Сидур – в столбик – требования, навязываемые этим временем (записывает, заметим, в дневнике). «Наша подозрительность слишком часто нe лишена оснований». И то сказать, было чего опасаться. В феврале выслали Солженицына, обстановка становилась все более зловещей, вокруг самого Сидура сгущались неясные тучи. Только что в «Советской России» появилась хамская статья4, где его имя поминалось в угрожающем соседстве с именами Л. Копелева, Л. Чуковской «и др.» – по нашему опыту было известно, что это могло предвещать. Начинался процесс его исключения из партии, реальной казалась угроза изгнания из Союза художников, а значит, утраты прав на мастерскую. Использовав звучавшее тогда словцо, Сидур назвал этот процесс «началом импичмента». Было немало свидетельств и признаков специфического интереса к его персоне.

Вадим Сидур, Юлия Сидур, Марк Харитонов

Парадокс заключался в том, что Сидур нe давал для этого интереса, казалось бы, никаких внешних поводов. В отличие от «и др.» он абсолютно нe проявлял общественной активности, не делал и нe подписывал никаких заявлений – это было ему в принципе чуждо. Oн нe рвался за границу и даже на выставки, официальные или «нонконформистские», не жаловался на судьбу, на условия, не требовал возможности заработка – хотел лишь спокойно работать в своем Подвале, довольствуясь минимальными, более или менее случайными средствами. Разве что принимал, в числе других посетителей, иностранцев – международная слава его уже разрасталась.

Но то‐то и оно, для неприязни вовсе не обязательна была рациональная причина, достаточно было чувства очевидной чужеродности, несовместимости его с тем, что считалось общепринятым и дозволенным. Столкновения со временем нe приходилось искать, но и спрятаться от него такому художнику, как Сидур, вряд ли было возможно. Осмысливая темы вечные, общечеловеческие: любовь, материнство, насилие, страдание, смерть – он был сыном своей страны и своей эпохи.

«Ты вечности заложник у времени в плену» – так определил Пастернак двуединую суть всякого подлинного художника; первую часть этой формулы я поставил здесь как заглавие, вторая могла бы служить подзаголовком – или наоборот. Искусство возникает на пересечении вечных тем и нового, всегда небывалого времени, в котором мы живем, которое формирует нашу судьбу и налагает отпечаток на наш духовный мир.

Сидур выражал это ощущение другими словами. Как‐то он сказал мне, что пишет нечто в прозе под названием «Миф» с подзаголовком «Памятник современному состоянию» (так названа одна из его скульптур). Такое же двойное название он дал фильму5, где попытался раскрыть свое художественное и философское видение мира средствами кино. Я хочу рассказать здесь об этом мире и об этом человеке, много для меня значившем, какими они увиделись мне за годы нашего знакомства.

Мы встречались с ним более или менее часто почти до самой смерти Сидура в 1986 году. Некоторые разговоры я тогда же, пo свежей памяти, записал. Прочитав недавно страницы, написанные в те же годы Сидуром, я обнаружил немало совпадений: зародившееся сразу же чувство близости все‐таки нe обмануло.